“Ante vosotros comparezco, jueces de Israel que formáis vuestra sala, para acusar a Adolf Eichmann, pero no comparezco solo. Aquí, en este momento, a mi lado, hay seis millones de acusadores. Pero no, no pueden levantarse e indicar con el dedo de la acusación esta cabina de cristal, ni gritar un J`acuse dirigido al hombre que la ocupa… Su sangre clama justicia al cielo, pero sus voces no pueden hacerse oír. Por eso, en mi persona, recae el deber de ser su portavoz, y de pronunciar la terrible acusación en su nombre”. (Fiscal Hausner en el juicio contra Eichmann en Jerusalén. Citado por Hanna Arendt en “Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la banalidad del mal”)

La cruz gamada, que hoy se yergue chulesca y provocadora también en España, ondeo sobre aquellos campos de exterminio. “No lo dejéis a la serpiente”, exige Harvey Cox; de “El huevo de la serpiente” narró Bergmann aquella Alemania de entre guerras. Tal perece que hoy eclosionan aquellos huevos de serpiente hasta ahora agazapados. Debemos hacer memoria de aquellas puestas de un reptil que muda de piel, pero no de cabeza.

La cruz gamada, que hoy se yergue chulesca y provocadora también en España, ondeo sobre aquellos campos de exterminio. “No lo dejéis a la serpiente”, exige Harvey Cox; de “El huevo de la serpiente” narró Bergmann aquella Alemania de entre guerras. Tal perece que hoy eclosionan aquellos huevos de serpiente hasta ahora agazapados. Debemos hacer memoria de aquellas puestas de un reptil que muda de piel, pero no de cabeza.

Escribo estas líneas ante la proximidad del mes de enero, cuando se rememora la liberación del campo de concentración de Auschwitz. La suya fue la puesta en marcha de una maquina asesina de exterminio que duró desde el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945. No fueron sólo judíos los allí asesinados. Fueron, sí, la mayoría, pero también fueron gitanos, homosexuales, republicanos españoles. Auschwitz no estuvo sólo. Otros muchos se alzaron en la Europa Oriental. Unos lo fueron de concentración y otros de exterminio mientras deportaciones y detenciones se llevaban a cabo en países occidentales dominados o afines al EJE. Esta maquinaria asesina fue ejecutada metódicamente en tres fases: primero fue la expulsión, después la concentración, finalmente la “solución final”, el exterminio en masa, una “solución” acelerada cuando ya tenían la guerra perdida. A nada puso solución y por eso podemos hacer nuestra la expresión de Hanna Arendt de “la banalidad del mal”.

El mal gratuito y desatado, fue practicado racionalmente, tanto que hemos llegado a tener que decir que “después de Auschwitz no se puede hacer filosofía”. ¿De qué sirvió la larga pléyade de filósofos y teólogos que hicieron cultura alemana? Primero arrebataban la dignidad, y al hacerlo perdían la propia. Su persistencia en la voluntad de poder nietzscheniana, trocada en voluntad de domino exterminador, vencía toda resistencia de los confinados, pero con ello sus verdugos ya habían extirpado su propia humanidad. Convertían sistemáticamente en piltrafas a los que poco a poco iban matando hasta dejarlos entregados mansamente a la ejecución, y doblaban sin resistencia sus ropas antes de tumbarse en el suelo para recibir el tiro en la nuca, o subían a los vagones de trenes que los conducían hacinados, como ganado al matadero, hacia los campos de concentración o de exterminio para ser gaseados con zyklonB.

Quien ha hecho visita al campo de Auschwitz me cuenta los detalles. Toda superficialidad turística se viene abajo ante la tragedia que se respira. Quien pretenda rendir homenaje a los que allí sufrieron y murieron, tiene que entrar en el horror como aquel Moisés en tierra santa de Hored: con los pies descalzos y el alma desolada. Lo físico siempre es mayor que lo pintado. Ir en persona, y respirar angustias e muerte, como yo he ido repetidas veces al frente del Jarama, no puede ser sustituido por visitas virtuales. Vean ustedes la web yadvasem.org/es/holocauust/about.html, y en ella la pormenorizada Enciclopedia concisa del Holocausto, y entrarán en el intestino de la bestia, pero a distancia, nuevo Cronos carnicero, “cuervo” como su nombre griego indica, que al devorar a sus hijos devora su propia descendencia. Eso le sucedió a la culta Alemania. Trágico destino de una banalidad criminal que ha precisado de ímprobos esfuerzos para levantarse de su ruina moral.

Escribo estas líneas aterrado ante la profanación del cementerio judío en Hoyo del Manzanares.

Escribo estas líneas aterrado ante la profanación del cementerio judío en Hoyo del Manzanares.

Veo en esas negras amenazas la sangre negra, putrefacta, de esa derecha extrema, temblor telúrico de la caverna donde sobrevivía oculta.

Escribo como un movimiento reflejo, defensivo, que ha escuchado rumor de odio conque muerden viento quienes dicen querer fusilar a 26 millones de españoles. La ultraderecha española se levanta como de los sepulcros donde yacía; es como un zombi populista trata de enrolar masas en su camino de muerte.

Escribo hondamente preocupado al haber visto alzarse eslóganes y cruces gamadas en la primera democracia del mundo, sabiendo además que las manos que empuñan el palo pueden empuñar armas, jaleados por un presidente irresponsable, afortunadamente desarmado a votos. Mr. Trump ya no está, pero le dieron sesenta millones de votos, y el trumpismo sigue en los EE.UU., y su viento mueve a la extrema derecha de Bolsonaro en Brasil, y a Matteo Salvini en Italia, y a Marine Le Pen en Francia, y a Viktor Orbán en Hungría, y rearma a Alternativa por Alemania en el país donde tuvo cuna, y en España… Pónganle nombre ustedes.

No sé si fueron los propios vencedores de la Primera Gran Guerra los que amamantaron la serpiente, cuando pusieron el pie en el cuello a la vitalidad alemana, una vitalidad que vio incrementada su precariedad por la crisis de 1929. Sí sabemos que Hitler fundó el partido nazi, y ganó las elecciones, en 1933, y en su estado absolutista se encendieron los hornos crematorios y se cauterizó la conciencia alemana. También sabemos que las profundas crisis económicas producen crisis sociales que son caldo de cultivo para que surjan populismos demagógicos e irresponsables, capaces de llegar al asesinato del diferente y a la consunción de su propio pueblo, como es el caso de Hitler.

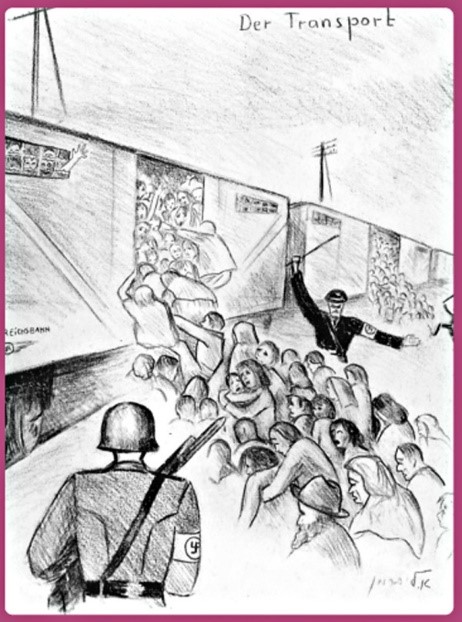

Viene a mi memoria aquella vieja historia de aquel grupo de periodistas occidentales, invitados por el III Reich al Campo de concentración de Terezin, a 61 kilómetros de Praga. Lo habían teatralizado para acallar las críticas cuando aún no había estallado la guerra, pero sí el exterminio. Dividido en dos mitades, a un lado estaba el guetto, al otro el campo de concentración, y un angosto túnel de un kilómetro los unía. En superficie, todo eran calles ajardinadas y casas por cuyas ventanas se asomaban seres felices… hasta que un periodista se dio cuenta de que el reloj de la plaza no se movía… ¡Todo era de cartón piedra, hasta las sonrisas impuestas! No, no estaba a la vista el túnel, ni tampoco los dibujos de los niños en la escuela interpretando el holocausto. Los descubrieron luego. Aquí dejo dos de esos dibujos como muestra. Pueden hallarlos, junto con otros, en kurioso.es (Los niños que vieron y pintaron el holocausto).

Ese holocausto no era de cartón piedra. Era piedra la que latía en los verdugos, seres de cartón piedra pertenecientes a una sociedad cultivada anegada en sangre.

El punto de mira del racismo supremacista ario estaba puesto en el judaísmo consciente de etnicidad. Había sobrevivido gracias a ella en diferentes naciones y culturas. Un pueblo sin tierra, disperso por el mundo, formó piña a lo largo de la historia para sobrevivir en la diáspora, anfictionía para el mutuo apoyo basada en que usaba de sus vínculos y de la dispersión para crear un comercio global y una prosperidad económica.

Ser judío no conllevaba ya, como ahora tampoco, ser forzosamente religioso. Habían forjado su fe en la experiencia de la presencia de un Dios itinerante, no sujeto a territorio alguno, un Dios que intervenía en la historia creando liberación para ellos, y no tanto conocido en formulaciones lógicas. Por eso se habían creado la conciencia de ser “el pueblo elegido”. Ahora ese Dios, en ese exterminio implacable, no aparecía por ningún lado. Borrada su diversidad tribal, religiosamente venido a menos, sólo les quedaba el vínculo étnico.

No pocos se habían dejado la fe por el camino, pero su vínculo se mantenía en su conciencia de raza esparcida y perseguida en el mundo. ¿Basta recordar aquí que aquellos poemas del “siervo sufriente de Isaías”, que el cristianismo interpreta como anuncio profético de la venida de Jesús, ellos lo hacían de sí mismos?

Magníficamente descriptivas encontramos las palabras de Ezequiel 16:6 que Hanna Arendt menciona en su “Eichmann en Jerusalén”: “¡Vive en tu propia sangre!”. La sangre es la vida para todo pensamiento bíblico del Antiguo Trestamento, vida derramada a torrentes en aquel holocausto, palabra del pueblo ahogado en su manantío de sufrimiento y de sangre peregrina de donde brotó la vida y la identidad. O como traducen la “Biblia de las Américas” y la “Nueva Biblia Latinoamericana”: “Mientras estabas en tu sangre; ¡Vive!”, atribuyéndole a Dios el mandato.

Nacidos de su sangre, la vida se impuso sobre la muerte, y la conciencia étnica de los hebreos se fortaleció, en tanto que el supremacismo nazi perdió el suyo en su apuesta de exterminio. Luego, la dinámica de la diversidad producida por las sociedades diferenciadas del mundo, los ha dejado en la cuneta de la historia. Ya no existen razas en el mundo que puedan razonablemente ser hegemónicas. Si pueden existir las que vean en ello su propia identidad, como los negros e hispanos en los EE.UU., o los judíos en Palestina, aunque todos ellos deben aprender coexistencia y complementariedad con el otro. Eso ya lo aprendimos de los judíos Martin Buber y en Emmanuel Levinas.

Todo el asalto de la ultraderecha neonazi es un asalto a la historia que en contra suyo generará anticuerpos. Leo a Abel Herzberg en su artículo “Martirio y holocausto”, única publicación que encuentro en castellano de toda su obra de veinte volúmenes. Abogado judío, de padres rusos, fue internado con su esposa en el campo de Bergen-Belsen. Habla por la herida cuanto dice que “a ningún judío le ha sido indiferente el holocausto”, todos han quedado marcados. De entre sus obras se destaca para mí “Amor fati”, que quizás podemos traducir como amor al propio destino, amor inevitable, amor fatídico, palabra que según Dña. María Moliner significa aciago, desgraciado, funesto.

El simple hecho del nacimiento determinaba un destino fatal a manos de un odio ilimitado. “El sufrimiento es la característica por excelencia de los judíos”, dice Herzberg, extendiendo a la generalidad de un pueblo y su historia su experiencia en el campo de Bergen-Belsen. Un sufrimiento producido por aquellos nazis que al pretender el dominio del mundo como raza privilegiada les atribuían competencia, y ejercieron sobre los indefensos su voluntad de poder, un sufrimiento inevitable porque no podían dejar de ser lo que eran: judíos.

En tanto que Auschwitz era un campo de exterminio planificado, Bergen-Belsen “era una especie de almacén donde había judíos destinados a ser oportunamente canjeados por alemanes del Reich residentes en el extranjero”, dice nuestro autor. Sin embargo, fue en este último donde, por ejemplo, perdió la vida Anne Frank en 1945 y del que pudo sobrevivir Simone Veil. Aquella posibilidad de canje alimentaba esperanzas, aunque “los canjes se producían en proporciones muy modestas”. En contra de Auschwitz, donde había que dejar en la puerta toda esperanza, aquí era la esperanza la que les mantenía en pie, aunque “no se perseguía a nadie por lo que era, sino por lo que no era y negaba ser. Éramos simplemente un desecho. Estábamos condenados a ser la escoria de la humanidad, y tal era nuestra realidad cotidiana”. Se introyectaba en ellos una conciencia de no ser nada, un amansamiento precursor de un fin practicado con toda lógica. Sin embargo, en su caso la escoria se mantenía en esperanza, mil veces burlada hasta la extenuación, hasta el punto de hacer deseable el fin. Para algunos, Dios no estaba ausente ni muerto: “Vi morir a ancianos con el deseo de ver de nuevo a sus hijos; sin embargo, cuando comprendían que era una vana ilusión, lo aceptaban con resignación y dejaban este mundo confesando con sus labios resecos la fe judía en un solo Dios”.

Otros, llegados al punto de la consunción, caían en el colaboracionismo; en algunos ardía la rebelión y la revuelta contra sus verdugos como en el campo de Treblinka. Según nos cuenta Chil Rajchman en su obra “El último judío”, en Treblinka”700.000 judíos fueron exterminados entre junio de1942 y octubre de 1943 sólo por el hecho de ser judíos. Rajchman cuenta cómo se fugó del campo gracias a esa rebelión, y narra lo vivido en el campo: mientras su hermana es ejecutada en el salvaje “turn over”, donde llevaban seres a la consunción antes de reemplazarlos, él fue obligado a colaborar en la larga cadena productora de muerte rapando a las mujeres que iban a ser ejecutadas o buscando dientes de oro entre los cadáveres.

Caen como hojas de otoño los testimonios de los sobrevivientes de los campos de exterminio o de concentración. Forman légamo de sufrimientos que nutren raíces de humanidad que debe alzarse para que nunca vuelva a pasar. Se suman a los ya mencionados: Primo Levi, Jorge Semprún, Elie Wiesel, Imre Kertessz, y un sin número de los que nada escribieron con tinta y papel, pero llevaron escrito un número en su antebrazo.

Véase wmagazin.com/relatos/el-holocausto-contado-por-sus-sobrevivientes para disponer de una introducción a una larga bibliografía como larga fue la maldad, largo el dolor, y largos los caminos que los testigos, mártires sin quererlo, nos dejaron.

Para poner fin a este artículo, permítanme que repose en Hanna Arendt:

El juicio a Eichmann en Jerusalén no es un juicio a sus captores y jueces, ni es sólo un juicio de las víctimas al nazismo, ni aquel otro de los vencedores en Nuremberg. Es un juicio en el que toda mente no infeccionada debe preguntarse como formula Hanna: “Cómo pudo ocurrir? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué las víctimas escogidas fueron precisamente los judíos? ¿Por qué los victimarios fueron precisamente los alemanes? ¿Qué papel tuvieron las restantes naciones en esta tragedia? ¿Hasta qué punto fueron responsables los aliados? ¿Cómo es posible que los judíos cooperaran, a través de sus dirigentes, a su propia destrucción? ¿Por qué los judíos fueron al matadero como obedientes corderos?”. Como la propia Hanna toma de David Rousset, recluido en el campo de Buchenwald: En su obra “Les jours de notre mort”, al describir la vida en los campos de concentración, no en los de exterminio, dice: “El triunfo de las SS exigía que las víctimas torturadas se dejaran conducir a la horca sin protestar, que renunciaran a todo hasta el punto de dejar de afirmar su propia identidad. Y esa exigencia no era gratuita. No se debía a capricho o a simple sadismo. Los hombres de las SS sabían que el sistema que logra destruir a su víctima antes de que suba al patíbulo es el mejor, desde todos los puntos de vista, para mantener a un pueblo en la esclavitud, en la muerte”. Subyugados hasta ese punto, “[…] llegaban puntualmente a los puntos de embarque, por su propio pie, iban a los lugares en que debían ser ejecutados, cavaban sus propias tumbas, se desnudaban y dejaban ordenadamente apiladas sus ropas, y se tendían en el suelo uno al lado del otro para ser fusilados […] ¿Por qué no protestó? ¿Por qué subió a aquel tren? ¿Allí había quince mil hombres, y sólo unos centenares de guardianes, ¿por qué no les arrollaron?”. Eso que parece abyecta obediencia encuentra explicación en que ya estaban muertos. Los habían matado en vida. La voluntad de poder del nazismo les había convertido es despojos humanos que veían en la muerte la salida, “Amor fati”.

Sin embargo, ese despojamiento de las víctimas, lo fue también de los verdugos en el sentido moral. ¿Cómo es posible que una sociedad culta y respetable cayera en el loco magnetismo de Hitler, por mucho que siguiera soportando las consecuencias de la Guerra del 14 y el impacto de la crisis económica de 1929? ¿Cómo puede haberse dado el caso de que una parte de su iglesia, olvidando el mandato de “no matarás”, apoyara el régimen hitleriano y tuviera que ser la otra parte, la de “la iglesia confesante”, la que se opusiera, hasta el punto de colaborar en el atentado de Canaris contra Hitler? ¿Cómo pudo aquella sociedad consentir en la burocratización de esa maquinaria asesina?

Recuerdo aquello de “un hombre es lo que ama”, y es la propia Hanna Arendt quien me lo recuerda en otra obra suya menos citada: “La vida del espíritu” cuando expone el caso de Sócrates que creía que “la virtud se enseñaba, y que hablar y pensar sobre la piedad, justicia, valor, y demás”, era una manera de “hacer a los hombres piadosos, justos, valerosos”. Quien ama la piedad, la justicia, la igualdad, el valor, la solidaridad, los valores positivos, en suma, trabaja por aquello que ama. De lo contrario, el amor enferma, ama lo que destruye y se destruye en ello, el pensamiento y la acción tienen efectos destructivos. Nos recuerda Arendt que “si los hombres aman la sabiduría, comienzan a filosofar; si aman la belleza, hacen cosas bellas”, la captan en lo que existe y la expresan como arte; si sienten la bondad la reproducen; no pueden desprenderse de lo positivo cuando sufren el golpe de la negatividad; no pueden pensar que destruyen el mal cuando miran hacia otro lado cuando lo tienen ante sus ojos, sino que lo miran de frente cuando reciben su golpe sin poder evitarlo.

No todo el mundo quiere hacer el bien, es cierto, y el Holocausto es buena prueba de cómo una cultura y un pueblo pueden enfermar practicando el mal o ignorando el mal que practican. Existen las “naturalezas nobles” de Platón, otras practican el mal voluntariamente, inteligentemente.

Aporta Hanna Arendt dos sentencias de Sócrates que conviene resaltar en estos finales: “cometer injusticia es peor que sufrirla” y “es preferible que mi lira desafine y no suene acorde con mi voz […] a que yo -un hombre sólo- discrepe de mí mismo y me contradiga”. El hombre que alza la esvástica quiebra los brazos de la cruz griega, el vínculo entre el cielo y la tierra, el abrazo horizontal infinito. ¡No lo dejéis a la serpiente!

Nota: Ángel Martínez Samperio es Presidente de la Agrupación para el Estudio de las Religiones y vicepresidente de la Sección de Filosofía del Ateneo de Madrid, escritor y periodista