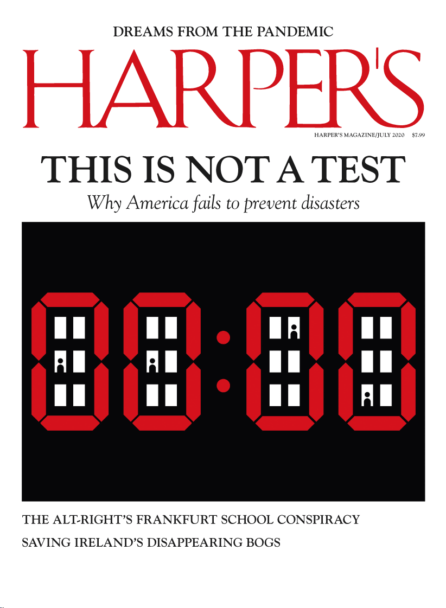

Han ido surgiendo voces, desde hace ya unos cuantos meses y cada vez con más nitidez sobre todo en el mundo académico, interrogándose hasta qué punto es asumible en el marco de la investigación científica y el debate racionalista esa especie de autocensura, derivada de posiciones marcadamente reaccionarias, que impide debatir sobre determinados temas que puedan herir, más o menos indirectamente, a cualquier sector de la sociedad. Así, en el mes de julio pasado, se publicó en las páginas de Harper’s Magazine una carta abierta que alcanzó una gran repercusión, aunque su contenido no fuera ni mucho menos nuevo, por la altura y notoriedad de los intelectuales que la firmaban. Personalidades tan distintas y de la relevancia de Noam Chomsky, Salman Rusdie o Francis Fukuyama, unieron sus voces en ese texto titulado “A Letter on Justice and Open Debate”. Entre otros aspectos, denunciaban el clima intolerante que cada vez con mayor fuerza está instalándose en el seno de las sociedades occidentales, donde lejos de fomentarse el debate abierto sobre las ideas, va imponiéndose un clima de intolerancia que impide el auténtico desarrollo democrático de la sociedad moderna, de tal manera que todo el que se aleje de una pretendida norma moral impuesta por sectores cada vez más reaccionarios – sin que este adjetivo implique que sean de derechas o de izquierdas, sino tan solo contrarios a la tolerancia hacia el que piensa de distinto modo – se vea sometido al repudio, al ostracismo y a la vergüenza pública, hasta alcanzar el máximo nivel del refinamiento dentro de esa estrategia perversa, que consiste en imponer una cada vez más férrea y definitiva autocensura.

Han ido surgiendo voces, desde hace ya unos cuantos meses y cada vez con más nitidez sobre todo en el mundo académico, interrogándose hasta qué punto es asumible en el marco de la investigación científica y el debate racionalista esa especie de autocensura, derivada de posiciones marcadamente reaccionarias, que impide debatir sobre determinados temas que puedan herir, más o menos indirectamente, a cualquier sector de la sociedad. Así, en el mes de julio pasado, se publicó en las páginas de Harper’s Magazine una carta abierta que alcanzó una gran repercusión, aunque su contenido no fuera ni mucho menos nuevo, por la altura y notoriedad de los intelectuales que la firmaban. Personalidades tan distintas y de la relevancia de Noam Chomsky, Salman Rusdie o Francis Fukuyama, unieron sus voces en ese texto titulado “A Letter on Justice and Open Debate”. Entre otros aspectos, denunciaban el clima intolerante que cada vez con mayor fuerza está instalándose en el seno de las sociedades occidentales, donde lejos de fomentarse el debate abierto sobre las ideas, va imponiéndose un clima de intolerancia que impide el auténtico desarrollo democrático de la sociedad moderna, de tal manera que todo el que se aleje de una pretendida norma moral impuesta por sectores cada vez más reaccionarios – sin que este adjetivo implique que sean de derechas o de izquierdas, sino tan solo contrarios a la tolerancia hacia el que piensa de distinto modo – se vea sometido al repudio, al ostracismo y a la vergüenza pública, hasta alcanzar el máximo nivel del refinamiento dentro de esa estrategia perversa, que consiste en imponer una cada vez más férrea y definitiva autocensura.

Dos meses después, Laurent Dubreuil publicaba en las mismas páginas de Harper’s un ensayo titulado “Nonconforming”, en el que analizaba todavía más en profundidad la actual situación, definiéndola como la erosión de la libertad académica por la aplicación de ese concepto tan anglosajón – y tan siniestro – que se ha definido como identidad política. Ésta se definiría no como la simpatía o el apoyo a cierta causa, sino más bien como la aceptación exclusiva y excluyente a una determinada circunstancia personal, de manera tal que delimita total y radicalmente la generalidad de actividades que lleva a cabo una persona concreta y, al mismo, tiempo, reduce también las que podrían desarrollar las demás personas que se encuentran en su mismo entorno. Para mejor ilustrar estas situaciones, uno de los ejemplos que Dubreuil mencionaba es el del malestar profundo que provoca en algunos estudiantes de literatura comparada el que su profesor les recomiende, para entender el movimiento de emancipación de los esclavos en Santo Domingo, la lectura de una serie de novelas, como la extraordinaria de Alejo Carpentier, “El siglo de las luces”. El malestar aparece, no en los estudiantes afroamericanos, sino en los descendientes de inmigrantes europeos, quienes temen ofender a sus compañeros al debatir en su presencia sobre un asunto tan delicado. De la misma manera, la identidad política así entendida supone un freno absoluto ante cualquier debate académico. Con cierto humor, muy de agradecer en estas turbulentas épocas que vivimos, nos recuerda también el caso de un profesor algo mediocre que comenzaba sus intervenciones señalando en primer lugar su condición de vegano. Como tal, cualquier comentario sobre lo poco trascendente de sus observaciones posteriores constituiría un ataque al conjunto de los veganos.

De la misma manera, desde ese punto de vista reduccionista, las obras de los autores clásicos deben someterse sin dilación a un examen implacable que desvele sus numerosos ataques a cualquiera de las muchas minorías que componen la sociedad actual y, en consecuencia, ser eliminadas de los planes de estudio. No acaba ahí la cosa: hay que expulsar de los claustros universitarios y de las páginas de las publicaciones prestigiosas a todo aquel que no se arrepienta a tiempo y siga citando semejantes obras nocivas. Es más, la identidad política debe llevarse hasta sus últimas consecuencias. No basta con pertenecer a ésta o a la otra minoría, además hay que amoldarse al canon visible – y único – que demuestra públicamente esa misma pertenencia ya que, de lo contrario, estaríamos contribuyendo a los ataques contra la generalidad del colectivo. En definitiva, de lo que se trata es de imponer cada vez mayores cuotas de autocensura hasta que nadie pueda, ni tampoco sepa, discrepar en lo más mínimo. Hay que implantar ese mundo feliz que Aldous Huxley ya vislumbrara en los años treinta del siglo XX, citando precisamente en el título mismo de su novela, “Brave new world”, uno de los versos de otro de esos autores que, según la identidad política, al herir tantas y tantas sensibilidades, habría que eliminar de los planes de estudio: el malvado William Shakespeare.

Entreletras comparte la publicación de este artículo con el Diario de Noticias de Lisboa