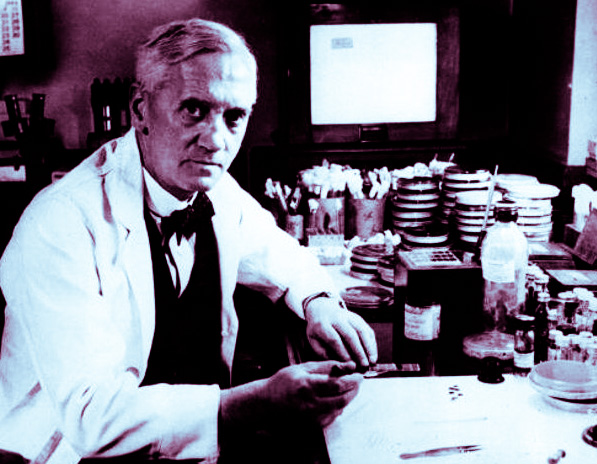

De los ochenta y dos años que vivió Ramón y Cajal setenta y dos fueron de gobiernos tradicionalistas y conservadores, y solo diez de gobiernos liberales y progresistas. Durante el sexenio liberal (1868-1874) se intentó modernizar a la sociedad española, muy atrasada respecto a las naciones europeas, pero una brevísima Primera República fracasó en su intento. Después no hubo más oportunidades para cambiar la situación política, social y cultural hasta la Segunda República, 1931, pero no se lo permitieron, solo duró cinco años y una desgraciada guerra de tres. Las luces de la Ilustración alumbraron muy poco al sur de los Pirineos, pero a pesar de la oscuridad, administrada durante tantos años por la siempre corrupta monarquía, la Iglesia y una burguesía cortesana, durante el primer tercio del siglo XX hubo tres premios Nobel españoles: José Echegaray (1904), Ramón y Cajal (1906) y Jacinto Benavente (1922). Dos de ellos de literatura y uno de medicina, el de Ramón y Cajal.

De los ochenta y dos años que vivió Ramón y Cajal setenta y dos fueron de gobiernos tradicionalistas y conservadores, y solo diez de gobiernos liberales y progresistas. Durante el sexenio liberal (1868-1874) se intentó modernizar a la sociedad española, muy atrasada respecto a las naciones europeas, pero una brevísima Primera República fracasó en su intento. Después no hubo más oportunidades para cambiar la situación política, social y cultural hasta la Segunda República, 1931, pero no se lo permitieron, solo duró cinco años y una desgraciada guerra de tres. Las luces de la Ilustración alumbraron muy poco al sur de los Pirineos, pero a pesar de la oscuridad, administrada durante tantos años por la siempre corrupta monarquía, la Iglesia y una burguesía cortesana, durante el primer tercio del siglo XX hubo tres premios Nobel españoles: José Echegaray (1904), Ramón y Cajal (1906) y Jacinto Benavente (1922). Dos de ellos de literatura y uno de medicina, el de Ramón y Cajal.

En Europa y durante todo el siglo XIX, el espíritu de la Revolución Francesa inspiró cambios políticos y sociales en el sentido de construir sociedades más justas y cultas. La superación y el abandono de las antiguas estructuras políticas, trajeron consigo mejoras económicas y sociales para la mayoría de la población y un progresivo desarrollo de la ciencia y la cultura. Pero nada de esto ocurrió en España hasta mucho más tarde y de forma incompleta, la permanencia de la estructura política, económica y social del Antiguo Régimen, aun en pleno siglo XX, provocó durante muchos años un aumento considerable de la miseria y una alta tasa de analfabetismo, sobre todo en las mujeres, que impidió el acceso a la cultura a la gran mayoría de la población. En el año 1900, el analfabetismo afectaba al 56% de los hombres y al 71% de las mujeres. La burguesía española era diferente a la europea, era una nueva clase emergente, pero con aspiraciones aristocráticas. En estas condiciones la concesión de los tres premios Nobel debería llenarnos más de vergüenza que de orgullo.

La generación de Ramón y Cajal nació y vivió en una España oscura en la que el liberalismo era pecado y las costumbres y tradiciones rechazaban frontalmente las nuevas ideas que por lo general llegaban del extranjero. Con este horizonte tan poco iluminado, el joven Cajal quiso ser artista, tenía aptitudes, pero su padre, informado de sus habilidades, no se lo permitió, seguramente porque no consideraba el arte como un trabajo, una forma de ganarse la vida. Pensando en su futuro hizo todo lo posible para que estudiara medicina y fuera médico, como él, y así fue. Pero Cajal, a pesar de la prohibición de su padre, nunca dejó de dibujar y pintar, una afición que practicó en su intimidad y más tarde aplicó con éxito en su vida profesional.

La generación de Ramón y Cajal nació y vivió en una España oscura en la que el liberalismo era pecado y las costumbres y tradiciones rechazaban frontalmente las nuevas ideas que por lo general llegaban del extranjero. Con este horizonte tan poco iluminado, el joven Cajal quiso ser artista, tenía aptitudes, pero su padre, informado de sus habilidades, no se lo permitió, seguramente porque no consideraba el arte como un trabajo, una forma de ganarse la vida. Pensando en su futuro hizo todo lo posible para que estudiara medicina y fuera médico, como él, y así fue. Pero Cajal, a pesar de la prohibición de su padre, nunca dejó de dibujar y pintar, una afición que practicó en su intimidad y más tarde aplicó con éxito en su vida profesional.

La norma general del arte de su tiempo era copiar la realidad lo más fielmente posible. Los desplazamientos estéticos que poco a poco surgían al margen de las academias y el gusto oficial, sobre todo después de la aparición de la fotografía, no lo tuvieron nada fácil. La mayoría de las academias europeas fueron admitiendo poco a poco las novedades, pero la Academia española tardó mucho tiempo en reconocer y asimilar las nuevas formas y las nuevas temáticas. Como consecuencia, para poder desarrollar su creatividad en libertad y demostrar su talento, muchos artistas se tuvieron que ir fuera de España, sobre todo a París. El mejor artista era el que copiaba la naturaleza y el cuerpo humano con más exactitud. Siempre lo mismo.

Ramón y Cajal, como artista, era partidario de la norma clásica, pretendía alcanzar la exacta representación objetiva, es decir, la copia perfecta, un deseo legítimo y una aspiración más cercana a la ciencia que al arte. En sus obras autobiográficas defiende este concepto de arte a pesar de ser consciente de su dificultad. Solo creyó posible la exacta representación objetiva de la realidad cuando descubrió la fotografía, para él una maravilla que superaba en mucho a las reconocidas siete maravillas del mundo. Entusiasmado, su curiosidad de científico le llevó a estudiar el nuevo fenómeno, lo practicó, escribió una historia de la fotografía e investigó y contribuyó al desarrollo de su técnica. En su caso culminó sus aspiraciones miméticas, pero no todos los artistas pensaban así, muchos comprobaron que la fotografía reproducía la realidad mejor que sus pinceles, por tanto huyeron de la copia y comenzaron a permitirse todas las licencias, “igual que los poetas y los locos”, como dijo Paolo Veronese ante el tribunal de la Inquisición que le juzgaba por herejía debido a su interpretación poco o nada evangélica de “La ultima cena”. Pero Cajal, en sus dibujos y pinturas no se permitía ninguna licencia, siempre trataba de ser fiel al concepto clásico de la “exacta representación objetiva”, solo afectada eventualmente por “un sano idealismo”.

En “La degeneración de las artes”, texto que forma parte del libro de memorias El mundo visto a los ochenta años. Impresiones de un arteriosclerótico (1934) condena claramente las “desviaciones” del arte de su época y afirma con toda rotundidad estar a favor de los buenos pintores, los de antes, los que “acataban sumisos los cánones inmutables legados por la Antigüedad”, y contra las bárbaras vanguardias que profanan “la excelsa hermosura del arte perenne”. Y lo hace sin oficiar de “crítico patentado”, como él dice, pero no deja títere con cabeza al opinar sobre el arte moderno, al que considera una lepra. Del expresionismo y del cubismo dice que son como cosas de perturbados y de niños, un sarampión que por suerte, comenta, se ha extendido muy poco por España.

En “La degeneración de las artes”, texto que forma parte del libro de memorias El mundo visto a los ochenta años. Impresiones de un arteriosclerótico (1934) condena claramente las “desviaciones” del arte de su época y afirma con toda rotundidad estar a favor de los buenos pintores, los de antes, los que “acataban sumisos los cánones inmutables legados por la Antigüedad”, y contra las bárbaras vanguardias que profanan “la excelsa hermosura del arte perenne”. Y lo hace sin oficiar de “crítico patentado”, como él dice, pero no deja títere con cabeza al opinar sobre el arte moderno, al que considera una lepra. Del expresionismo y del cubismo dice que son como cosas de perturbados y de niños, un sarampión que por suerte, comenta, se ha extendido muy poco por España.

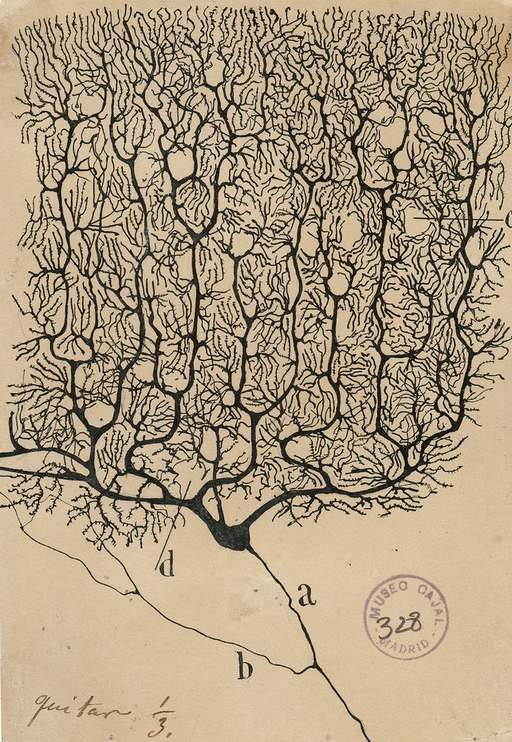

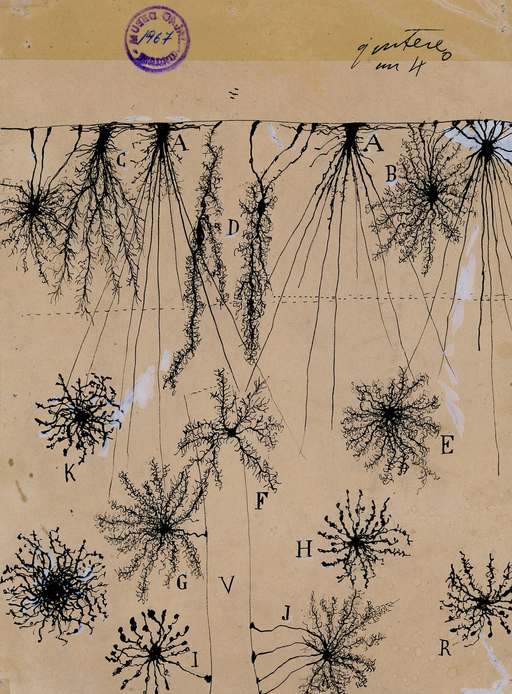

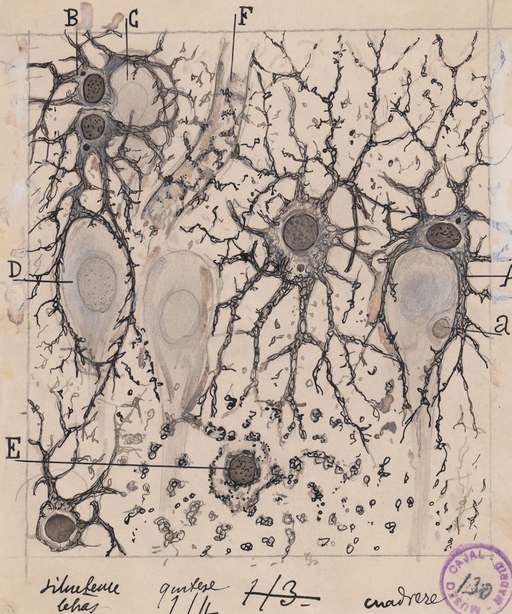

Su práctica artística, concebida como sumisión al canon clásico y la obtención de la copia perfecta, y sus conocimientos de la fotografía hicieron que el Ramón y Cajal artista coincidiera en sus aspiraciones con el Ramón y Cajal científico, el que como investigador buscaba la verdad objetiva. Él se sentía artista, y desde esa condición, en una entrevista que le hicieron en el año 1900, dijo que “a la ciencia no van más que los artistas”, pero solo se refería a los que eran capaces de convertir la mano en un instrumento de precisión. También dijo que todo lo que es ahora se lo debe a sus aficiones artísticas, a sus extraños dibujos “cuyos detalles se miden por milésimas de milímetro pero que descubren mundos misteriosos de la arquitectura del cerebro”. Y es cierto, con la ayuda del microscopio y la microfotografía sus precisos dibujos descubrieron “mundos misteriosos”, los que revelaron la estructura neuronal y demostraron la existencia de los espacios que separan las neuronas o hendiduras sinápticas, además de las espinas dendríticas, detalles difíciles de advertir con los medios técnicos de la época.

Con paciencia infinita, Cajal dibujaba a mano alzada lo que veía o creía ver a través del microscopio, eran tan precisos que sus dibujos histológicos revelaron que las neuronas no se tocaban entre ellas, se comunicaban entre sí por contacto, no por continuidad, Puede que utilizara algún ingenio óptico para copiar lo que veía o, tal vez, solo intuía, lo cierto es que sus tesis fueron avaladas por sus dibujos más que por las fotografías. Su mirada de artista a la búsqueda de la copia perfecta llegó más lejos que el microscopio y la microfotografía. Si nadie era capaz de ver lo que él dibujaba utilizando los mismos medios técnicos es que él fue un poco más allá de lo que alcanzaba la vista.

Con paciencia infinita, Cajal dibujaba a mano alzada lo que veía o creía ver a través del microscopio, eran tan precisos que sus dibujos histológicos revelaron que las neuronas no se tocaban entre ellas, se comunicaban entre sí por contacto, no por continuidad, Puede que utilizara algún ingenio óptico para copiar lo que veía o, tal vez, solo intuía, lo cierto es que sus tesis fueron avaladas por sus dibujos más que por las fotografías. Su mirada de artista a la búsqueda de la copia perfecta llegó más lejos que el microscopio y la microfotografía. Si nadie era capaz de ver lo que él dibujaba utilizando los mismos medios técnicos es que él fue un poco más allá de lo que alcanzaba la vista.

Al parecer, en su investigación llegó a la verdad a través de la intuición y el razonamiento por analogía. Con sus dibujos, hizo visible lo invisible, lo mismo que decían ver o intuir los pintores simbolistas de finales del siglo XIX y principios del XX, los precursores del surrealismo, los que se adentraban en los misterios de la mente para intentar descifrar sus secretos. Y con la afortunada analogía de los paisajes de bosques o jardines neuronales dibujados según los cánones del arte clásico, fieles a la realidad, desveló la misteriosa arquitectura del cerebro. Negar la posibilidad de que el arte y su práctica puedan transgredir los límites formales y temáticos que rígidamente se le asignan, tal y como defendieron el gusto oficial y las academias durante el siglo XIX y principios del XX, sobre todo en España, es negar precisamente la “imitación” de la realidad. La realidad es así, los ojos no son capaces de verlo todo. Ramón y Cajal, contemporáneo de artistas degenerados como Kandinski, que dibujaba y pintaba la música, y de Joan Miró, que después de pintar lo que veía se dedicó a pintar lo que no veía, es decir, los misterios del subconsciente, consideraba estas manifestaciones producto de la degradación del gusto y de una regresión del cerebro humano. No tuvo tiempo de conocer la obra de Pollock, si la hubiera visto se hubiera llevado una gran sorpresa al ver como se parecen sus dibujos histológicos a los cuadros realizados mediante la técnica del action painting y el dripping, obras que él hubiera considerado producto de la vanguardia más “degenerada”.

En el arte no deberían existir las exclusiones, no todo lo que vemos está a la vista. Fotografía, dibujo y ciencia, sus tres pasiones, colaboraban en sus investigaciones: con la fotografía captaba el instante, con el dibujo intentaba copiar exactamente lo que veía, y con la ciencia buscaba la verdad, pero fueron sus dibujos y no las microfotografías los que mostraban lo que nadie veía. Años después, con microscopios más evolucionados se hizo visible lo invisible, Ramón y Cajal tenía razón. En su trabajo de investigación, arte y ciencia fueron de la mano en busca de la verdad científica. Gregorio Marañón en su obra La medicina y los médicos (1962), lo dice con estas palabras: “por la ciencia, como por el arte, se va al mismo sitio: la verdad”.