No es posible comprender el siglo XIX español sin entender lo que de puro, sincero y sublime subyace al arte de la oratoria, pese al desdén con que frecuentemente se la trata. En casi ninguna de las demás artes, salvo quizá en las escénicas, se incurre en esa reserva de menosprecio. El músico, el pintor, el arquitecto, el escultor y hasta el acróbata reciben habitualmente la admiración y el aplauso que el público, a menudo, cuestiona para el actor y muy pocas veces concede al orador. La base de ese recelo que muchos sienten hacia la magia de los grandes oradores, quizá se encuentre en el acendrado prejuicio socrático contra el sofista. Quizá al temor a la capacidad de persuasión, cuando quien la posee no coincide con nuestros puntos de vista y la inquietud que produce quien es capaz arrebatar a la multitud con la sola fuerza de su palabra. Antes de criticar a cualquiera de los hombres de gran elocuencia que llenaron la historia hispana del siglo XIX, es preciso reconocer su perfecta, profunda e intensa sinceridad artística. Su oratoria era poesía sin rima en un tiempo en que los grandes poetas también florecieron en España. De hecho, los discursos de aquellos ilustres oradores ni siquiera carecieron de ritmo.

Las Cortes del siglo XIX tendrían muchos defectos, pero fueron lo suficientemente sinceras para ser, al menos, brillantemente retóricas. En ocasiones pudieron ser tan corruptas como hoy en día, pero entonces los ejemplos de corrupción eran auténticos ejemplos que servían como advertencia y no simples modelos a seguir, como ocurre ahora. Las Cortes, seguramente, se mostraban tan indiferentes a los electores como hoy día, pero es seguro que los electores no se mostraron casi nunca indiferentes hacia ellas. Y hasta podían ser tan frívolas como los son hoy, pero respetaban más la dignidad del mérito y menos la riqueza. Las Cortes fueron un auténtico parlamento que cumplía con su obligación de parlamentar, pero tratando de hablar bien. No se limitaban a votar con disciplina de partido por su absoluta incapacidad de discutir, como sucede en nuestros días, sino que fueron, para gloria eterna de nuestra patria, un gigantesco museo de la palabra, y no una enorme almoneda donde comprar y vender consejos de administración, secretos financieros y cargos oficiales, como en la actualidad. Los políticos españoles del siglo XIX demostraron su sinceridad con su alta oratoria.

Nadie que haya reparado en estas verdades evidentes se atreverá a dudar ni por un momento del entusiasmo por la libertad que embargaba a la mayor parte de nuestros políticos de entonces. Sus voces se elevaban sobre sus mismas palabras. Cualesquiera que fueran sus intenciones, esos hombres fueron sinceros cuando hablaron de Don Pelayo, o del Cid en Santa Gadea, o de las Cortes Leonesas de 1188, las primeras de Europa, o de los Reyes Católicos, de las Leyes de Indias, del 2 de mayo de 1808, o de Dios tonante en el Sinaí. Aquel siglo estuvo lleno de grandes frases, a menudo pronunciadas con motivo de alguna destacada ocasión, que llevan consigo el eco y el pálpito del canto poético, como cuando tratamos de recordar la impresión de una melodía. Las palabras de Mendizábal en el debate del voto de confianza, en diciembre de 1835, “hicimos cuanto supimos, cuanto debimos y cuanto pudimos por nuestra patria”, tienen más ritmo que muchos de esos que llaman versos libres. Las frases de Prim, ”a España se la vence, pero no se la deshonra”, o el dicho de Sagasta, “Si caigo, caeré del lado de la libertad”, podrían ser grandes versos de Quintana, de Espronceda, de Bernardo López García o de Núñez de Arce. Y qué decir de Olózaga, de Cristino Martos, de Rivero, de Cánovas, o de tantos otros, sin olvidar al gran Donoso Cortés.

El siglo XIX español deslumbra por la brillantez de sus oradores, verdaderos poetas en prosa. Tal vez en otros países hubo también hombres elocuentes, y algunas de las piezas de la oratoria decimonónica se recuerdan todavía como momentos inolvidables de la prosa política de toda la historia. Lincoln en Gettysburg (1863), o Gambetta en Belleville (1871), sin olvidar a Disraeli o Clemenceau, fueron sublimes. Pero sin duda, España produjo en esa época una de las escuelas de oratoria más altamente perfeccionada. Una escuela que se prolongó hasta el siglo XX, con oradores de la talla de Melquiades Álvarez, Lerroux o Manuel Azaña.

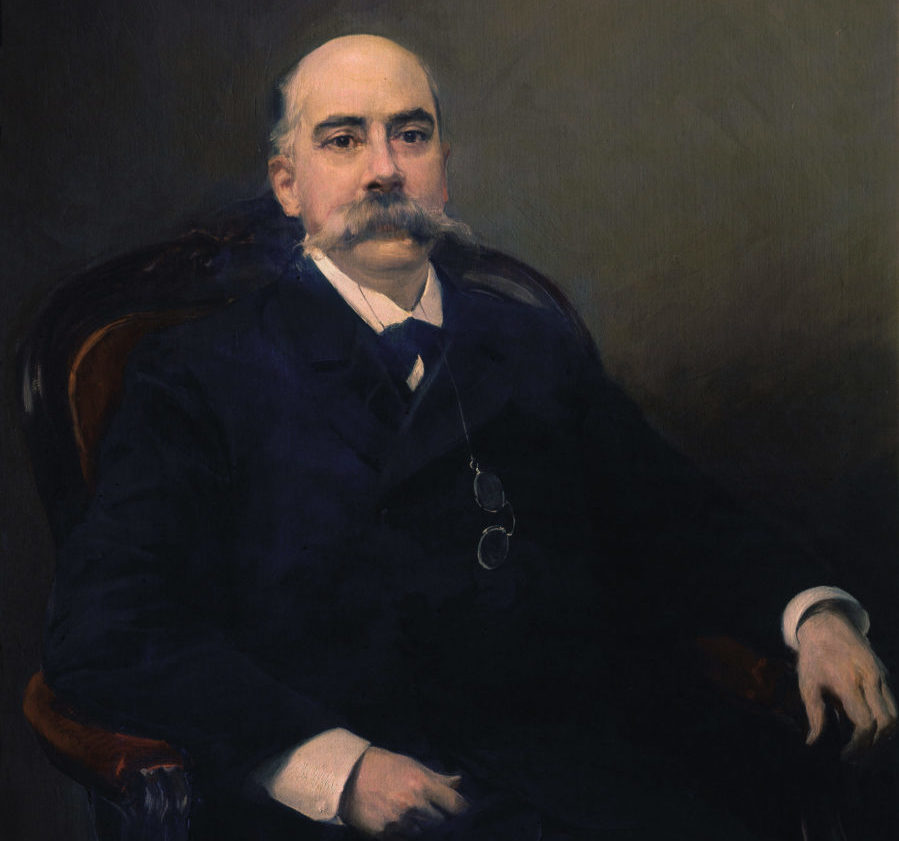

Entre los políticos de aquella época que se denominaron liberales, hubo muchos que fueron verdaderos patriotas. Mejor aún, que fueron verdaderamente liberales. O, por decirlo de otro modo, entre los políticos liberales hubo muchos que fueron auténticamente liberales, en el sentido ideal que identifica a los liberales con la defensa de la ley frente a tiranos y cortesanos. Podrían tener serios defectos, pero entre esos no se contaban la falta de pasión por la libertad o la igualdad, ni del patriotismo. De entre todos ellos, sobresale la gran figura de Emilio Castelar (1832-1899), uno de los más destacados políticos demócratas de la segunda mitad del siglo XIX y, sin duda, el más grande orador de nuestra historia.

La formación de un demócrata

Emilio Castelar nació en Cádiz, el 7 de septiembre de 1832. Sus padres, Manuel Castelar y María Antonia Ripoll, oriundos de Alicante, habían contraído matrimonio poco antes de la Revolución de Riego, de 1820, y eran partidarios de la Constitución de 1812, “la Pepa”. Manuel Castelar formó en la Milicia Nacional de Cádiz, junto con Mendizábal, en 1823. Pero al restablecerse el poder absoluto de Fernando VII, Manuel Castelar fue condenado a muerte y hubo de exiliarse siete años. En 1831, el matrimonio volvió a reunirse y al año siguiente nació su hijo Emilio. El padre, agente de cambios de profesión y hombre de lectura y estudio, inculcó a su hijo esa afición. Tras el fallecimiento en 1839 de Manuel Castelar, la familia se trasladó a Elda (Alicante), donde les acogió una tía de la madre.

En 1848 se trasladó a Madrid, la ciudad en la que conoció sus mejores éxitos y en la que se consagró, para cursar la licenciatura de Derecho. En ese mismo año participó en la fundación del Partido Demócrata, junto con otros que se harían también célebres, como Pi y Margall o Salmerón. También en sus años universitarios se inició en el periodismo, con la ayuda de un familiar, un famoso orador liberal-moderado, Antonio Aparisi y Guijarro. Entre sus condiscípulos hubo también eminentes políticos, como Antonio Cánovas del Castillo, o como Francisco de Paula Canalejas, insigne ateneísta y tío del famoso político liberal asesinado en 1912. Con ambos mantuvo la amistad siempre. Pero su vocación era genuinamente política.

Tras el triunfo de la Vicalvarada (1854), que llevó al gobierno por última vez al general Espartero, y para replicar al Manifiesto de la Unión Liberal, el Partido Demócrata organizó una reunión en el madrileño Teatro de Oriente, el 25 de septiembre de 1854, en el que se daría a conocer el Manifiesto Demócrata. Las propuestas se discutían apasionadamente, cuando un desconocido joven de veintidós años pidió la palabra y, tras presentarse como Emilio Castelar, dijo al iniciar su intervención:

Tras el triunfo de la Vicalvarada (1854), que llevó al gobierno por última vez al general Espartero, y para replicar al Manifiesto de la Unión Liberal, el Partido Demócrata organizó una reunión en el madrileño Teatro de Oriente, el 25 de septiembre de 1854, en el que se daría a conocer el Manifiesto Demócrata. Las propuestas se discutían apasionadamente, cuando un desconocido joven de veintidós años pidió la palabra y, tras presentarse como Emilio Castelar, dijo al iniciar su intervención:

«[…] Voy a defender las ideas democráticas si deseáis oírlas. Estas ideas no pertenecen ni a los partidos ni a los individuos singulares: pertenecen a la humanidad. Basadas en la razón, son como la verdad, absoluta, y como las leyes de Dios, universales«.

Su discurso fue interrumpido incesantemente con aplausos y aclamaciones y, al día siguiente, toda la prensa reprodujo sus palabras y se deshizo en elogios hacia el desconocido joven. En 1855 apareció su primera novela, “Ernesto”, de carácter autobiográfico, y al año siguiente, publicó otra más, de carácter histórico, “Alfonso el Sabio”. El Bienio Progresista favoreció una mayor libertad de expresión en la prensa, y Castelar escribió en el recién fundado diario La Discusión, periódico de corte demócrata, entre 1856 y 1864.

En 1857 ganó la Cátedra de Historia Crítica y Filosófica de España, en la Universidad Central de Madrid, por unanimidad. Su docencia se extendió al Ateneo, donde desarrolló, entre 1857 y 1861, un ciclo de conferencias bajo el título de Historia de la Civilización en los primeros cinco siglos del cristianismo, con sus dos amigos, Cánovas y Canalejas. En el Ateneo colaboró en la Sección de Ciencias Morales y Políticas (actualmente de Ciencias Jurídicas y Políticas), que presidió en 1861 y 1862. Y también en 1857 publicó su ensayo “La Fórmula del Progreso”, donde expuso su ideal de la democracia y que suscitó una fuerte polémica. Educado en el primer krausismo, no fue él mismo krausista en ningún momento, ni los krausistas lo reconocen como uno de los suyos, aunque sí fue un hegeliano peculiar. No fue metafísico, ni hombre adscribible a alguna escuela determinada. Fue hombre de vastísima cultura, de sólida formación académica y, sobre todo, un brillante retórico, poeta en prosa.

En 1865, tras la publicación en el diario La Democracia de su artículo “El Rasgo”, en el que censuraba la aparentemente generosa donación de bienes de Isabel II al Patrimonio Nacional, lucrándose a la vez por ello, el Gobierno de Narváez destituyó a Castelar de su Cátedra. El apoyo de sus alumnos y de sus propios colegas culminó con manifestaciones estudiantiles que fueron duramente reprimidas, produciéndose varios muertos y numerosos heridos. Fue la trágicamente célebre «Noche de San Daniel» (10 de abril de 1865). Como resultado, Alcalá Galiano murió fulminado por una apoplejía; los catedráticos de la Universidad Central dimitieron para no tener que sustituir a Castelar y Narváez abandonó el gobierno para siempre. O’ Donnell, su sucesor, repuso a Castelar en su Cátedra. Castelar se mostró cada vez más combativo y participó en los pronunciamientos progresistas de enero y junio de 1866. Salvó su vida gracias al apoyo de Carolina Coronado y —paradójicamente— de la misma Reina, Isabel II. Pero fue condenado a muerte, por lo que tuvo que huir de España.

La Revolución de 1868

El triunfo de la Revolución de 1868 («La Gloriosa»), le permitió regresar del exilio. A partir de ese momento sería uno de los grandes protagonistas de la política activa, hasta justo el comienzo del año 1874. Su gran ideal, tomando como modelo las leyes democráticas de Norteamérica, fue el de impulsar una reforma democrática del sistema político español, con república o con monarquía.

El 15 de enero de 1869 se eligieron Cortes Constituyentes, que promulgaron una nueva Constitución el 6 de junio de 1869, primera de carácter democrático de nuestra historia constitucional. Pero el debate constituyente fue tensando las relaciones entre los partícipes de la revolución, que se fueron dividiendo paulatinamente. A la división siguió la discordia entre unionistas, progresistas y demócratas, y aún entre estos mismos, ya que unos se decantaron por la monarquía y otros por la república. En ese momento se formó el Partido Republicano Federal, entre cuyos primeros animadores figuró Castelar. Pero también los republicanos se dividieron pronto: unitarios frente a federales, socialistas frente a liberal-demócratas, y benevolentes frente a intransigentes. Castelar lideraría en el partido republicano una opción federalista inspirada en el sistema norteamericano, frente a los cantonalistas, y se decantaría a favor de las tendencias liberal-demócratas frente a los socialistas. No obstante, en el ámbito de la política partidaria, dentro del republicanismo, como en general en toda su trayectoria política, intentó buscar la concordia y tender puentes hacia los federalistas extremos y los socialistas más intransigentes, consiguiendo mantener el partido unido hasta el año de 1873, en que el mismo ímpetu de la proclamación republicana lo hizo estallar. En todas las sucesivas Cortes del Sexenio, Castelar fue diputado, y en ese periodo, Castelar se consagró como el gran orador que era, con intervenciones memorables que aún se recuerdan. Quizá la más famosa fue en el debate sobre la separación de la Iglesia y del Estado, en duelo dialéctico con el Canónigo Manterola (carlista), en abril de 1869. El Discurso de Castelar en las Cortes fue memorable: “Grande es Dios en el Sinaí… pero más grande aún lo fue en El Calvario”, comenzaba. El propio Manterola, y su grupo, pasaban de la indignación al arrobamiento, y del arrobamiento a la indignación: Castelar era un hombre realmente temible, pues el discurso del republicano había conmovido hasta a los carlistas. No menos famoso fue su discurso en esas mismas Cortes, reclamando la emancipación de los esclavos negros y el fin de la esclavitud, que concluyó diciendo:

“¡Levantaos, legisladores españoles, y haced del siglo XIX, vosotros que podéis poner su cúspide, el siglo de la redención definitiva y total de todos los esclavos!”.

Tras la elección de Amadeo de Saboya como nuevo rey de España, el 16 de noviembre de 1870, se abrió un incierto periodo, pues el atentado contra Prim del 27 de diciembre de ese mismo año, del que falleció tres días después, le privaron del más destacado estratega político con que contaba España para adentrarse en la experiencia de la nueva monarquía. Y la incertidumbre se resolvió en motín, revuelta y guerra civil. El motín republicano que siguió a la elección de Amadeo de Saboya, se vio acompañado del resurgir de las partidas carlistas. Sucedió entonces algo que no gusta de ser recordado, ni por carlistas, ni por republicanos: ambos partidos llegaron a la colaboración más indisimulada, en las Cortes, en la calle y en las partidas guerrilleras, en la común convicción de que cualquier cosa era “mejor que eso”, como despectivamente se referían a la monarquía importada de Italia. Y el 10 de octubre de 1868, estalló la primera insurrección en Cuba, tras el Grito de Yara, que derivaría en una larga guerra, llamada de los 10 años, concluida en 1878. Y Amadeo de Saboya temía encontrar en España un final similar al sufrido en México por Maximiliano de Austria, en 1867.

Los seis gobiernos de Amadeo de Saboya, en los dos años de su reinado, no lograron asentar la nueva monarquía, ni acallar las armas, y la crisis política y social fue en aumento entre 1871 y 1872. Ante ese panorama, el cada vez más agobiado Amadeo I, presentó finalmente su renuncia a la Corona española, el 11 de febrero de 1873. En la tarde de ese mismo día las Cortes, reunidas en sesión conjunta del Congreso y el Senado, proclamaron la República Española. La habilidad de Estanislao Figueras, no sólo precipitó la proclamación de la república, sino que consiguió presidir el nuevo gobierno republicano, en el que Castelar figuró como Ministro de Estado (asuntos exteriores).

La triste historia de la I República Española, desde el 11 de febrero de 1873, hasta el 18 de julio de ese año, fue la historia de la desintegración del republicanismo. El conflicto con los radicales de Cristino Martos, verdadero artífice de la instauración del nuevo régimen, y que fue excluido en marzo, no fue sino el primero de una serie de desenganches del régimen, que culminó el 18 de julio de 1873, con la dimisión de Pi y Margall, ante la revuelta cantonal que asoló el país durante el verano y el otoño de ese año. El progresivo retraimiento de todos los sectores, de los conservadores, de los liberales, de los progresistas, de los demócratas y de los radicales, unido a las revueltas revolucionarias de cantonalistas y carlistas, fue aislando a la naciente república, que fue dando tumbos de agonía hasta su caída final. Al tiempo que, en el exterior, la República sólo obtuvo el reconocimiento diplomático de Suiza y de los Estados Unidos.

A Pi y Margall le sucedió el efímero gabinete Salmerón y, en los primeros días de septiembre de 1873, Castelar, fue elegido Presidente del poder ejecutivo de la República. En este puesto actuó con energía, incluso se le acusó de comportarse como dictador cuando hizo frente a los numerosos problemas que padecía España (guerra civil, carlista y cantonal, crisis económica, conflictos internacionales, insurrección de Cuba…). Pero en el momento culminante, cuando la revuelta cantonal estaba de facto vencida, y la guerra carlista se empezaba a ganar, la mayoría federalista de las Cortes, descontenta con la derrota militar de los cantonalistas, le forzó a dimitir el 2 de enero de 1874. Unas horas más tarde, el general Pavía disolvió las Cortes Constituyentes de la Iª República. En certera expresión, señaló Castelar en esa sesión las causas de la debacle republicana:

“Es necesario cerrar para siempre, definitivamente, así la era de los motines populares, como la era de los pronunciamientos militares. Es necesario que el pueblo sepa que todo cuanto en justicia le corresponde puede esperarlo del sufragio universal, y que de las barricadas y de los tumultos solo puede esperar su ruina y su deshonra.”

Fue por las razones apuntadas en su discurso del 2 de enero por lo que también él se retrajo de la actividad política en 1874, pese a las ofertas recibidas de formar parte del nuevo gobierno, durante el singular proyecto del general Serrano de establecer una república sobre bases más cabales. Un intento poco estudiado y que constituye, probablemente, una de las más interesantes experiencias políticas de España en el siglo XIX. Un intento que se vería finalmente malogrado por el retraso que sufrieron las operaciones militares para la pacificación definitiva del país, que hubiera deparado la victoria final sobre los carlistas en el mismo año de 1874. Pero el frío otoño de 1874, que determinó la suspensión de las operaciones militares a finales de octubre, facilitó que pudiese prosperar la conspiración de Martínez Campos para restablecer los borbones, en la persona de Alfonso XII.

Años finales

Tras el pronunciamiento de Martínez Campos y la Restauración de la Monarquía, Castelar se marchó de España, residiendo en París y viajando por otros países europeos. Publicó con asiduidad, tanto obras de ficción como históricas y de ensayo político. Varias novelas, como “Historia de un corazón” (1874), “Fra Filippo Lippi” y “Ricardo” (ambas de 1878), así como numerosos ensayos y discursos se dieron a la imprenta en esos años. El 2 de octubre de 1880, formuló en Alcira (Valencia) el programa de un nuevo partido político, el «Posibilista», de signo democrático. Y continuó, incansable, escribiendo y viajando: en 1888 esbozó un proyecto de Historia de España, que no llegaría a completar, y en 1895, una Historia de Europa en el siglo XIX, también inconclusa. Viajó a París en dos ocasiones (1889 y 1893), y a Roma (1894), donde visitó al Papa León XIII.

En su calidad de autor de una ingente obra histórica y novelística, fue elegido académico de la Española, en 1880 y, al año siguiente, de la Real de la Historia. Y continuó asistiendo regularmente a las sesiones del Ateneo. Allí estuvo presente en la sesión inaugural de su sede definitiva y actual, en el caserón del número 21 de la madrileña Calle del Prado, construida en 1884. En la Galería de Retratos del Ateneo de Madrid, figura en la larga colección de efigies de ateneístas ilustres que la decoran, y en la que acompaña a tan notable grupo de personajes representados, al igual que lo hacen muchos de los hombres con los que compartió anhelos, afanes, polémicas o rivalidad, como Pi y Margall, Salmerón, Menéndez Pelayo, Vázquez de Mella y muchos otros.

Cansado y enfermo, Castelar abandonó la política activa, aunque intentó volver a ella tras el asesinato de Cánovas (1897), presentándose como diputado por Murcia. Ese mismo año regresó por última vez a Cádiz, donde pronunció en el Casino gaditano un emotivo «Discurso de acción de gracias a Cádiz», un discurso dedicado al recuerdo de la magna obra política y legislativa desarrollada por la insigne asamblea gaditana, en los años comprendidos entre 1810 y 1813, y en el que abordó también uno de los asuntos que entonces despuntaba en la política nacional, el nacionalismo regional, diciendo:

“Y nunca tan indispensable invocar las Cortes de Cádiz como ahora, porque aquellas Cortes no se contentaron con proclamar el principio de la Soberanía Nacional, partieron de otro principio todavía más alto y más vivificador, partieron del principio sagrado que debemos, repito, invocar y evocar ahora más que nunca, partieron del principio para el que os pido toda la fe de vuestras inteligencias y todo el fervor de vuestros corazones, la santa, integérrima, la sagrada unidad nacional.”

El último año de su vida transcurrió entre Sax, Mondáriz, Madrid y San Pedro del Pinatar, donde falleció el 25 de mayo de 1899. Seis días después, se realizó su sepelio en Madrid en medio de un hondo pesar popular. Su posibilismo democrático le valió muchas críticas en vida y muchos desprecios en su muerte. Pero los mejores hombres del republicanismo guardaron buen recuerdo de él, así como la mayor parte de la política y la sociedad española, incluso entre los conservadores.

Emilio Castelar Murió, el 25 de mayo de 1899. Trasladado a Madrid, su cadáver fue velado en el vestíbulo del Palacio de las Cortes Generales, en la Carrera de San Jerónimo, e incinerado en la Sacramental de San Justo el día 29 de mayo. Su entierro, en la Sacramental de San Isidro, constituyó una magna expresión de afecto general y de duelo nacional. Junto a los miles y miles de asistentes, acudieron a las honras fúnebres representaciones de las más altas instituciones del Estado, Reales Academias, Ateneo de Madrid y cuerpo diplomático acreditado en España.

Nadie, ante el féretro de quien fuera el más grande orador de su siglo, fue capaz de pronunciar discurso alguno, pero el pueblo de Madrid lanzó estruendosas aclamaciones al paso del cortejo fúnebre para despedir al gran tribuno por última vez.