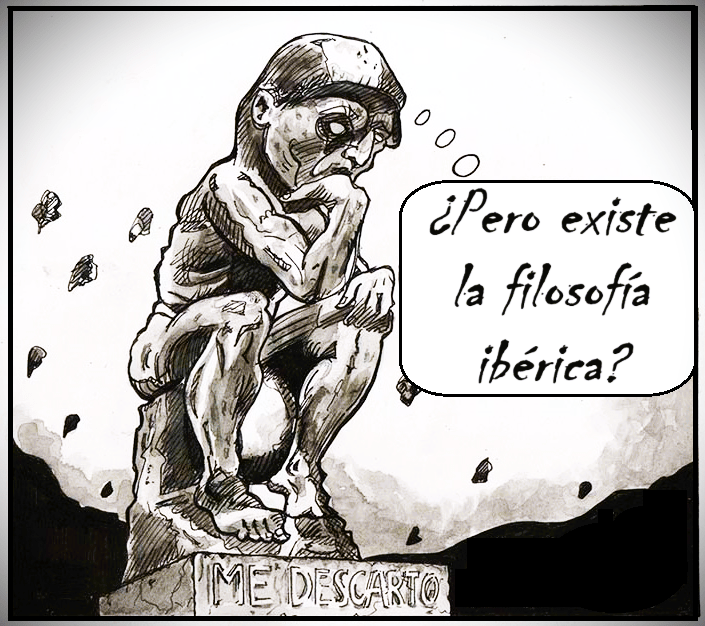

1. MONSTRUOS

La palabra viene del latín monstrum, que puede relacionarse con dos verbos latinos: la conexión más evidente es con monstro (mostrar, señalar, indicar), pero también hay quien apunta a su derivación de otro diferente, moneo (advertir, recordar, exhortar). Diríamos que el monstruo, excepción inverosímil a las leyes de la naturaleza ―manifestación, dice Cicerón, del malestar de los dioses―, es una llamada de atención, una advertencia. Un recordatorio de que la realidad es más vasta y más terrible de lo que creíamos.

Solo siente rechazo ―y fascinación― hacia el monstruo quien que se siente seguro y confortable dentro de su supuesta normalidad. La visión del monstruo al mismo tiempo alarma y tranquiliza: alarma, porque revela la existencia de seres más allá de nuestro conocimiento y nuestro control; tranquiliza, porque nos confirma que estamos en el lado correcto…, o eso pensamos.

Ya lo advirtió Nietzsche en Más allá del bien y del mal: «que quien con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez en monstruo». Tal vez la monstruosidad sea contagiosa. La naturaleza híbrida de muchas criaturas míticas (el centauro, por ejemplo) expresa una dualidad muy humana: la tendencia a soñar por las alturas se compensa con al abrazo sólido de la tierra. «Sus cuatro patas bajan; su testa erguida sube», escribió Rubén Darío: somos todos un poco centauros. Todos un poco monstruos. A poco que nos decidamos a asomarnos al espejo.

Porque mirar al monstruo, por mucho horror o estupefacción que nos provoque, no es otra cosa que mirarnos al espejo. ¿Por qué a un rey tan circunspecto como Felipe II le maravillaban tanto los endriagos y diablejos pintados por el Bosco, tan repugnantes, tan abyectos, tan distintos de los bellos desnudos de Tiziano, su otro pintor favorito? Se multiplican los ejemplos: pensemos en los monarcas que se hacían llevar a palacio, para su oscuro deleite, personas con deformidades físicas de diversa índole. Quienes decidieron tratar de llenar el vacío de sus vidas coleccionando monstruos, ¿qué buscaban?

¿Por qué será que los monstruos nos gustan tanto? ¿No será porque, de una forma u otra, todos lo somos?

2. MÁSCARAS

Juan Manuel de Prada tenía veinticinco años cuando publicó en 1996 Las máscaras del héroe. Era su primera novela, aunque no su primer libro. Antes había aparecido Coños, un ramillete de prosas líricas, imitación de y homenaje a Senos (1917), de Gómez de la Serna. Luego vino El silencio del patinador, otro libro de relatos breves, en uno de los cuales rescata Prada a una figura menor de la historia de la literatura, un personaje estrafalario y siniestro: el bohemio Pedro Luis de Gálvez. En este relato está el germen de Las máscaras del héroe.

En los libros primeros de Juan Manuel de Prada está ya la invención de su estilo libérrimo y salvaje, un destilado de la mejor y más combativa prosa española del siglo XX, con ecos de Ramón, de Valle, de Ruano, de Umbral. Este último se aprestó a ejercer el padrinazgo del escritor neófito: en el personalísimo Diccionario de literatura que Umbral publicó en 1995 habla encomiásticamente de Prada, que hasta entonces solo había escrito Coños, como el antídoto contra lo que él llamaba los «angloaburridos» (Benet, Marías). Afirma: «De momento, y pese a los anglos, el castellano se salva y prolonga en Juan Manuel de Prada». Verdad es que esta adhesión sin límites se trocaría no tardando mucho en enemistad sorda, acaso cuando el maestro vio que el éxito del alevín crecía más de la cuenta. Airearon sus diferencias en la prensa. Yo recuerdo un artículo de Prada contra Umbral especialmente virulento: se titulaba «El albacea de Ramón». Buscaba hacer sangre. No debieron de separarse como amigos.

Si Coños había logrado captar la atención de todo el mundo y El silencio del patinador había confirmado las excelencias de una forma de hacer literatura radicalmente diferente a lo que entonces primaba, Las máscaras del héroe va mucho más allá. Es una novela sumamente ambiciosa por su extensión, aunque muy sencilla en cuanto a su estructura, nada revolucionaria: un narrador ficticio, Fernando Navales, va desgranándonos su vida desde comienzos del siglo XX hasta las vísperas de la guerra civil. Navales es un sinvergüenza, un arribista, un plagiario y un narrador muy poco fiable, pero ha tenido la fortuna de conocer a todos los grandes de la Edad de Plata de la literatura española. Y nos los va mostrando, desnudos de oropeles, en su más descarnada humanidad, complaciéndose en la constatación de sus debilidades. Es curioso que, quitando a Navales y a algún otro, todos los personajes que pueblan las páginas de esta novela sean rigurosamente históricos. Lo que hace Prada es exhumar momias que estaban en textos de la época, poco o nada leídos, como las memorias de Cansinos-Assens o de González-Ruano. Las libera de sus vendas podridas y les insufla vida. A través de la mirada perversa e insidiosa de Navales, que produce el mismo efecto distorsionador que los espejos del callejón del Gato ―en la famosa definición del esperpento que Valle nos dio en Luces de bohemia―, asistimos a una auténtica parada de los monstruos. Como cuentas en un rosario va Navales insertando en el eje de su autobiografía un variadísimo catálogo de rarezas humanas. Incurre, y se regodea, en el feísmo y en esa escatología tan cara, desde Quevedo y desde mucho antes, a la mejor tradición carpetovetónica.

Las máscaras del héroe es una novela desmesurada, atravesada, durante sus seiscientas páginas, por la vocación ferviente de extraer el oro del idioma. Es una novela inconformista: en una época en que las editoriales se empeñan en cultivar un plantel de jóvenes novelistas de prosa raquítica y vulgar, sale un chaval ―más joven que estos jóvenes, qué curioso― que se obstina en hablar del pasado y empuña un estilo nuevo que es, paradójicamente, muy viejo, muy castizo. Un estilo que no da tregua, que enseña a mirar el pasado ―y el presente― con una mirada nueva. Nada que ver con la generación «Kronen», tan promocionada en los años noventa. En sus antípodas.

Las máscaras del héroe: por su ambición, por su desmesura, por la galería de personajes que desfilan por sus páginas, por la mirada enfermiza de su enfermizo narrador, es, no cabe duda, una novela monstruosa.

En el mejor sentido de la palabra. Genial, o sea.

3. OJOS

Luego vino lo más difícil: afrontar un éxito tan temprano. Tras deslumbrar con Las máscaras del héroe, Prada ha hecho lo posible por competir contra sí mismo. La maldición de la primera novela genial podría haberlo condenado al silencio, como hemos visto que ha ocurrido tantas veces, pero nanay. Prada es un trabajador infatigable, un disciplinado galeote de la escritura. Ha escrito y publicado sin parar en estos casi treinta años. En mi opinión, sin embargo, no ha llegado nunca a facturar una novela tan extraordinaria, tan rotunda, como Las máscaras del héroe. Ganó el Premio Planeta con un libro bastante mediocre, escrito ex profeso para gustar a las multitudes sin abandonar su estilo característico: una operación complicada, y, a mi modo de ver, fallida. La tempestad se llamó esta novela, como el cuadro de Giorgione. Luego siguió desenterrando cadáveres exquisitos, como, por ejemplo, en Las esquinas del aire, que tampoco me gustó demasiado. Le perdí después la pista ―eran los años en que el escritor empezaba a labrarse una carrera paralela como articulista, tertuliano y presentador de televisión, concitando más iras que adhesiones― y lo recuperé no hace mucho con Mirlo blanco, cisne negro, una novela muy autobiográfica y muy recomendable sobre el éxito literario y sus espejismos, escrita mirando hacia atrás con ira y con sentido del humor.

La noticia de que se venía una continuación de las memorias de Fernando Navales, el narrador y protagonista de Las máscaras del héroe, me convenció de buscar y leer Mil ojos esconde la noche. Mejor dicho, la primera parte de Mil ojos esconde la noche, sus primeras ochocientas páginas, porque la novela completa tendrá el doble. Esta primera sección del nuevo parto monstruoso de Juan Manuel de Prada lleva por título En la ciudad sin luz: retoma nuestro añorado Fernando Navales sus memorias en el París de 1940, en vísperas de la invasión alemana. Las máscaras del héroe, novelón de seiscientas páginas, abarcaba una treintena de años; En la ciudad sin luz, de ochocientas, se circunscribe a solo dos: 1940 y 1941. Desconocemos las peripecias de Navales durante la guerra civil española: solo sabemos que el zangolotino de Las máscaras del héroe, que no era en modo alguno un tipo recomendable, es ahora un auténtico monstruo de resentimiento, que se reconoce en otro monstruo, el emperador Tiberio, tal y como lo retrata Gregorio Marañón, tan aficionado a psicoanalizar a personajes históricos. El resentimiento es el tema vertebrador de En la ciudad sin luz, aunque no terminemos de entender sus causas profundas. Navales puede ser a veces un granuja simpático, y hasta capaz de cierta empatía para con sus semejantes, pero casi siempre se nos aparece como un ser abyecto que se complace en su propia abyección. Falangista y filonazi, odia a todo el mundo: a los «rojillos», a los judíos, a los «gabachos», a los «polaquitos» (catalanes), a los homosexuales, a los curas, que «nos estaban convirtiendo la Falange en una sucursal pálida de la democracia cristiana», al «tripón de Franco» ―que ha traicionado a la Falange con el «nacionalseminarismo»… Aunque yo creo que lo que más odia es la llamada «tercera España», personificada aquí en un atribulado Gregorio Marañón al que Navales le hace la vida imposible, en plan macarra. Lo que más le espanta a Navales es cualquier atisbo de reconciliación.

Lo que sabemos de Navales, a través de esta novela y de Las máscaras del héroe, es que tiene una biografía casi calcada de la de César González-Ruano. Navales fue, como Ruano, un señoritingo del barrio de Salamanca venido a menos, que flirteó con la vanguardia y con la bohemia, que se consagró a la escritura y que se unió a la Falange ―aunque jugaba a dos bandas, el muy hipócrita― desde su misma fundación. Ni Ruano ni Navales son en realidad creyentes fervorosos en el fascismo: Ruano fue más bien acomodaticio y para Navales la política es sobre todo la forma de dar salida a su profundo resentimiento contra todo bicho viviente. Un resentimiento del que excluye a Ruano, que es, después de todo, la imagen de sí mismo: «Tendría que haber envidiado y aborrecido al genialoide y fértil Ruanito, que había triunfado en el periodismo y la literatura mientras yo me consumía en labores folicularias subalternas; pero no podías dejar de quererlo, porque era el truhán que a mí me habría gustado ser, el golfo con pujos nobiliarios y prosa fácil que había cambiado el oro de la gloria por la calderilla de la fama. Yo, al menos por el momento, no tenía ni el oro ni la calderilla».

Navales es un monstruo, sin duda alguna. En Las máscaras del héroe su rol principal era el de observador, aunque aprovechase también para hacer de las suyas cuando veía la oportunidad: aquí es un agente provocador de la policía secreta con la misión de atraer al redil del franquismo a los intelectuales españoles residentes en París, la mayoría díscolos, aprovechando el rumbo que está tomando la guerra en Europa. El resentimiento nubla su discurso y dirige sus acciones. «Al menos los resentidos tenemos una pasión rectora en la vida», nos dice, escupiéndonos su desprecio por quienes carecen de ella. El monstruo Navales ejerce un poco de Mefistófeles para unos cuantos Faustos de baratillo. Como en la anterior entrega de sus memorias, el monstruo que cuenta nos va presentando a esos otros pequeños monstruos, monstruitos atemorizados por su difícil situación en el París ocupado. Navales es despiadado al retratarlos. Está Picasso, a quien Navales considera «la reina madre de los pintamonas», intocable para los nazis ―y por supuesto para Navales, a pesar de lo mucho que lo odia― a causa de su incuestionable prestigio internacional. De Picasso descubrimos lo que ya sabíamos: cínico, manipulador, maltratador sistemático de sus mujeres, especialmente de Dora Maar. Un individuo mezquino aureolado con una inmerecida leyenda. También comparece por allí, y es despojado despiadamente de sus oropeles, otro icono de la izquierda, el poeta francés Paul Éluard, que hace turbios negocios con Ruano. Navales ―o sea, Prada― se burla cruelmente de él, denunciando su hipocresía, al tiempo que desmonta el mito de la resistencia francesa. Navales reconoce los méritos de Céline, con quien le une una mayor afinidad ideológica ―ambos son grandes odiadores―, pero no termina de congeniar son su estilo («llegué a desazonarme leyendo aquel cúmulo de podredumbre paroxística»). Por allí andan también, entre los franceses, «la varicosa Colette y el delicado Cocteau, con la cabellera erizada de amperios».

Pero el gran atractivo del libro, como ocurría con Las máscaras del héroe, está en el rescate de figuras reales menos conocidas: el policía Urraca ―cuyo nombre parece inventado, pero no lo es: rigurosamente histórico―, el embajador Lequerica, el pintor gitano Fabián de Castro, la bailarina y modista Ana de Pombo ―con la que Navales mantiene un tórrido affaire―, el surrealista canario Óscar Domínguez ―«parecido a un minotauro con flemones»―, la escritora Ana María Sagi ―vieja conocida de Prada, quien le ha dedicado ya dos libros y tropecientas páginas…―. Infinidad de nombres; infinidad de monstruos, que lo son, sobre todo, porque les confiere esa condición el Gran Monstruo, el ojo deformante y deshumanizador de Fernando Navales. Navales animaliza, cosifica, inhabilita a todo quisqui. Ninguna reputación queda incólume, aunque por algunos ―especialmente por algunas― sí siente respeto. Por ejemplo, por la actriz María Casares, objeto de los insistentes requiebros de un oficial nazi, pero que se mantiene firme en su voluntad de triunfar en la escena sin transitar atajos. Allí está también Ruano, que es, como decíamos antes, el modelo real de Navales, gran amigo suyo, pero de vida realmente turbia. [Sobre Ruano habría mucho que decir, pero no es este el momento: tendrá su propia algarabía].

También, como en una película de Santiago Segura, hay cameos. Personajes que comparecen brevemente, sueltan un rápido exabrupto o manotean como muñecos de guiñol, y hacen mutis por el foro. No diremos nombres: el placer está en la sorpresa.

4. MEMORIA

Hay un indudable trasfondo ideológico en la novela. Mostrando las zonas grises ―la ambigüedad de muchos intelectuales supuestamente antifascistas durante aquellos años oscuros―, se deja claro que ninguna construcción maniquea de la Historia («perdón por la mayúscula», como dice Navales cada vez que menciona el palabro) puede dar cuenta cabal de la realidad. Ni el heroísmo ni la abyección se dan en estado puro: somos todos híbridos (monstruos, al fin y al cabo) y, además, juguetes de las circunstancias. Las olas de la Historia nos traen y nos llevan. Lo que ocurre es que preferimos una memoria simplificadora y que, a ser posible, nos recuerde solo lo bueno. Lo dice Navales a propósito de cómo los franceses se van creando, y creyendo, el mito de su resistencia a la ocupación (que la hubo, claro está, pero a mucha menor escala de lo que se nos ha dado a entender y, sobre todo, cuando los alemanes empezaban a perder la guerra): «así iban escribiendo su epopeya embustera de clandestinidad y resistencia al invasor».

Navales es un entusiasta del fascismo porque, desde su óptica, viene a destruir el Occidente putrefacto y a reconstruirlo de nuevo. Cita a Marinetti: «La guerra es la única higiene del mundo, y las democracias europeas tenían una capa de roña que ya sólo se podía quitar a bombazos». El impulso iconoclasta lo hereda el fascismo de la vanguardia: la diferencia es que, en lugar de conformarse con discursos más o menos grandilocuentes, lo lleva a la práctica. Pero casa muy bien este frenesí destructor del fascismo con el resentimiento casi metafísico de Navales.

No hay buenos ni malos en la novela de Prada, porque monstruos somos todos, en esa monstruosidad infumable que es la Historia, o sea, la vida. Navales expresa una voluntad de destrucción del otro que es el reverso oscuro de todo discurso buenista: lejos estamos de la voluntad de reconciliación que manifiesta, por ejemplo, Javier Cercas, en Soldados de Salamina. Claro está que no podemos caer en la tentación fácil de asimilar las opiniones del narrador, que es un monstruo, a las del autor: del mismo modo que Humbert Humbert no es Nabokov, Navales no es Prada. Navales es el foco que Prada necesita para iluminar, con la luz inmisericorde del odio, ciertas viejas historias que hasta ahora habíamos preferido dejar envejecer y pudrirse en la penumbra. Entre las virtudes del libro está que atraerá la atención sobre ciertas figuras olvidadas, del mismo modo que Las máscaras del héroe generó reediciones de las obras de Pedro Luis de Gálvez o Armando Buscarini. Que igual no son para tanto, pero ahí están.

5. SONAJEROS

¿Qué debemos decir del estilo, que fue, ha sido y es la gran baza de Juan Manuel de Prada? En primer lugar: el que tuvo, retuvo. Fluye bien, embalsándose cuando corresponde, derramándose en cascada cuando toca. Pero ocurre, ay, que a veces sus resortes han perdido eficacia, como cuando vemos actuar a un mago veterano que fue genial en su juventud pero no se ha preocupado de actualizar su repertorio. Quizá, aun reconociendo su excelencia, nos conocemos demasiado los trucos que va sacándose de la chistera. Llega a cansar alguno. El epíteto épico, por ejemplo: a Prada (o a Navales, su hipóstasis) le gusta asociar a cada personaje con una frase, que repite cada vez, o casi, que este entra en escena: si aparece por allí Ana María Sagi, se mencionarán necesariamente sus «ojos de cierva vulnerada». Hasta ahí bien: lo malo es la recurrencia excesiva. Uno de los casos más cansinos; se cita al inicio de la novela un artículo de Ruano, corresponsal en Berlín, donde este glosa su entusiasmo por Hitler llamándolo «ángel con gabardina y bigote». Desde entonces, se elude el nombre propio y se usa siempre el sintagma en cuestión. Un rasgo de estilo, sí. Pero más de cuarenta veces. En fin: la desmesura. En fin: lo monstruoso.

Navales ―¿o Prada?― se nos pone un poco ñoño glosando los crepúsculos de otoño… (ejem): «mientras caía el oro vencido de la tarde»; «El cielo se había llenado de golondrinas, como un enjambre oscuro en el oro vencido de la tarde»; «El crepúsculo mugía como un toro que se desangra»; «el bosque de Vincennes, que se incendiaba con los colores del otoño»; «la tarde, como un animal herido, se recostaba jadeante, violeta y violenta»… ¿Parodias o involuntarios tics modernistas? Lo cual lleva a la pregunta: estilísticamente hablando, ¿dónde termina Prada y dónde empieza Navales? Misterio teológico: dos personas distintas y un solo estilo verdadero. En realidad, lo mismo da.

Otro ejercicio frecuente en la novela es la incrustación de citas o referentes de textos clásicos de nuestra literatura. Funciona muy bien: hablando de antisemitismo, ¿cómo no evocar a Quevedo, un odiador tan firme y tan constante como el propio Navales? «Yo te untaré con tocino todos los momios que nos caigan para que no me los muerda ese rabino de vía estrecha». Cualquier excusa es buena para convocar a los clásicos: a Aleixandre («apretando los labios como espadas»; «con la llamada indescifrable de sus dientes»); a Rubén Darío («municipal y espeso»), el Lazarillo de Tormes («Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo»). Etcétera. A veces hay parodia: «Jamás hombre más nacido para el atracón fue a la carpanta más derecho» es contrafactum de unos versos dolientes de Manuel Machado dedicados al gran bohemio Alejandro Sawa. Hasta hay anacrónicas citas cinéfilas, como este guiño a los admiradores de Kubrick: «¿Ustedes prefieren comer ostras o caracoles?».

Es muy saludable el empleo de un léxico inusual, que descoloca y gratifica, mezclando alegremente en un sabroso cóctel lo coloquial y lo áulico. Palabras que me encantan: «patulea», «altiricón», «zurriburri», «cafarnaúm», «matambre», «chinchulina»… Personalmente me encanta este revoltijo de registros lingüísticos, un experimento que a veces cuaja, y a veces no tanto. Pero ¿para qué escribir, si no es para hacer experimentos? «Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau!», que decía el otro. Aunque lo nuevo puede encontrarse a veces saqueando el desván de los bisabuelos.

Incurre Prada, muy felizmente ―Ramón es uno de sus maestros― en la greguería: «Se notaba que era un hombre pusilánime, o con valentía muy reservada, como de crustáceo»; «Los gabachos no tienen persianas, prueba inequívoca de que follan poquísimo, aunque den mucho la tabarra con el adulterio en sus novelas»; «un silencio lúgubre, como de matadero municipal o cementerio bajo la luna». El juego de las comparaciones tiene un neto, y muy divertido, carácter vanguardista: unos ojos «mareantes como el alfabeto cirílico»; unas tetas que «apuntaban en la blusa como las cúpulas bulbosas de la catedral de San Basilio». Y así.

La adjetivación es otros de los puntos fuertes del estilo pradiano: el alemán es «una lengua inextricable y metalúrgica»; Picasso lanza una «risotada caníbal» y tiene ojos «de besugo astuto»; Colette tenía unas «piernas paquidermas»; «su voz [la del pintor Grau Sala] era una cantata afónica y servil». Nunca el lugar común: siempre lo inesperado. Muy de agradecer.

Hay que mencionar también la complacencia en lo escatológico, que nos puede evocar tanto al mejor Quevedo como, en ocasiones, al peor Torrente… (No hablo, claro, de Torrente Ballester). Hablando de la estética de un pintor, Daniel Sabater, dice Navales que «recogía una corriente de la pintura española ―acaso la más valiosa y perdurable―, que no retrocede ante la fealdad y las deformaciones, en su afán por dilucidar alucinadamente la realidad». De Dora Maar, y de Picasso, se dice en la novela que practican el coleccionismo de monstruos. Ahí está Quevedo, está Goya, está Berlanga. Está Prada. «Sibaritismo del espanto».

Han hablado los enemigos de Prada, y de otros autores que tienen el capricho de escribir bien, de la «prosa sonajero»: tengo entendido que la expresión la acuñó Juan Marsé para defenestrar a Umbral. El propio Navales, aplicado «plumilla», trasunto cínico del autor, suelta esta perla: «todo se podía camuflar con mi estilazo refulgente, del mismo modo que una salsa sabrosa camufla un pescado podre». Algo de eso hay en esta novela, sí. Pues a mí la prosa sonajero me encanta: mucho más que la prosa insípida en que la ausencia de salsa te enfrenta directamente con la pobreza de ideas, como ocurre demasiado a menudo en novelas de éxito. Sin citar nombres. Ojalá tuviéramos más escritores capaces de agitar el sonajero con el mismo garbo que lo hace Juan Manuel de Prada.

A mí, a pesar de sus excesos (¿o a causa de sus excesos?), me parece una muy buena novela. No tan buena como Las máscaras del héroe, ciertamente, pero sí una muy digna continuación del clásico. Hay veces, aunque sean las menos, en que las secuelas funcionan bien.

La primera parte de Mil ojos esconde la noche es una novela monstruosa, claro está. Porque es un monstruo el narrador, porque son monstruos los personajes; acaso también porque a los lectores nos termina convirtiendo en monstruos. Cuidado con la mirada de Medusa.

A mí los monstruos es que me gustan mucho.

Por algo será.

Monstruos, a fin de cuentas, somos todos.