Por Ricardo Martínez-Conde.- | Octubre 2017

http://www.ricardomartinez-conde.es/

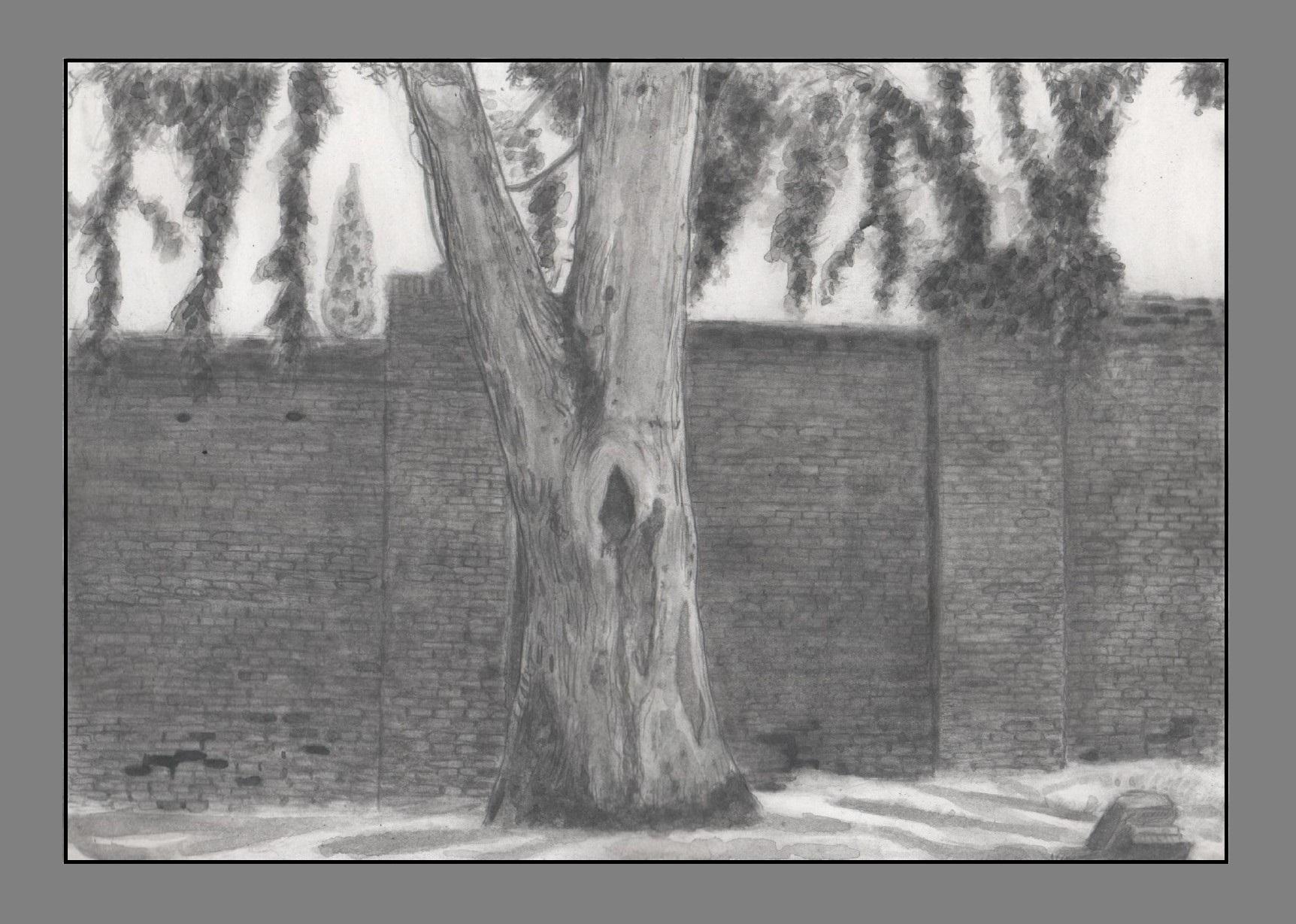

El paisaje rememora al hombre y su voluntad de ser:

El paisaje rememora al hombre y su voluntad de ser:

al entendimiento del equilibrio y la certeza de aquello

que guarda silencio; y ello por ser así, por el silencio

John Whiteville

Sostiene un veterano caminante que todo viaje termina en la bañera, y, al margen de la connotación irónica, mucho me temo que pueda otorgársele a tal afirmación un contenido bien realista, incluso significativo. De una parte, el baño nos limpia, nos despoja de las impurezas del camino. De otra, la inmersión en el sosiego que tal acto implica, ayuda –real y simbólicamente- a guardar interiormente aquello que de esencial, de trascendente, haya tenido el viaje.

La pureza que se adquiere con el baño es también una pureza del espíritu, de algún modo. La inteligencia selecciona entre la novedad y la emoción guarda en la memoria la belleza y las virtudes; desde luego el aprendizaje en sí que conlleva el haber realizado un camino. Más aún si el camino realizado ha sido nuevo; es más, elegido desde un primer momento por su originalidad, por las sugerencias que suscitaba.

Todo lo dicho obtiene razón en mi reciente viaje a una tierra, a un país, próximo y lejano, europeo y a la vez tan extraño a la realidad manida que tenemos de Europa. El lugar es Albania. Un país cercado de varias fronteras: Grecia –que tiene, además, la isla de Corfú muy cerca de sus costas-, Macedonia y sus grandes lagos, Kosovo la indómita y, al norte, Montenegro, todas las cuales le otorgan rasgos distintivos por proximidad. Aludo a un país pequeño, más bien ajeno a esa preconcebida idea de Europa como cultura (recuérdese su aislamiento voluntario durante buena parte del siglo pasado y su vinculación a China por voluntad del férreo régimen comunista que la ha gobernado), más ahora integrada de una manera real en la cosmografía europea; poseedora todavía, sin embargo, de resabios peculiares, de una cultura distintiva afortunadamente aun manifiesta.

TiranaAl fin, después de intentar recorrer el país de norte a sur y de este a oeste, he obtenido la impresión de que Albania es un país que se sostiene sobre dos platillos de una balanza inestable, lo que la hace mecerse sobre una precaria vulnerabilidad. A veces pudiera parecer incluso como que un doble se esconde tras su aparente realidad.Resulta un reclamo esencial el que el viajero ha de tener bien educadas sus emociones; vive en ello. Pero a la vez emoción también es sinónimo de libertad, razón por la cual uno, tal vez, lo que educa al viajar es, en realidad y todo más, el efecto posible de las emociones.

TiranaAl fin, después de intentar recorrer el país de norte a sur y de este a oeste, he obtenido la impresión de que Albania es un país que se sostiene sobre dos platillos de una balanza inestable, lo que la hace mecerse sobre una precaria vulnerabilidad. A veces pudiera parecer incluso como que un doble se esconde tras su aparente realidad.Resulta un reclamo esencial el que el viajero ha de tener bien educadas sus emociones; vive en ello. Pero a la vez emoción también es sinónimo de libertad, razón por la cual uno, tal vez, lo que educa al viajar es, en realidad y todo más, el efecto posible de las emociones.

Es un hecho que todo viaje deviene siempre en compañía: compañía del río y de la orilla, del monte y sus árboles, del calor o el invierno, pero también de los frutos de esa tierra que van a satisfacer nuestros sentidos, del hombre que cultiva o del que se afana en la ciudad, y ese todo nos ofrece el don de su otredad, de su ser distinto. Pero a la vez está la compañía que deriva desde dentro de nosotros mismos, pues gracias al viaje estamos abocados a considerar –a conocer- un nuevo sentir, una nueva forma de ver de acuerdo al renovado e insospechado mirar… Avanza el viaje y lo hace por dentro de nosotros; crece el viaje y crecemos también nosotros. (O, lo que es lo mismo, el viaje, todo viaje, lo es también al interior de uno mismo, tal vez como no podría ser de otro modo).

La descripción de este callado y discreto país llamado Albania es relativamente fácil: un rectángulo de tierra ubicado al Este de Italia –de la que le separan las cuarenta millas marinas que conforman el estrecho de Otranto-, de unos 325 km de largo por 110 de ancho. Abruptamente montañosa en su interior, se trata de un paisaje calizo violentado, escarpado y hermoso y una planicie casi perfecta –alrededor de un 15 por ciento del territorio- coincidiendo con la costa -salvado el panorámico mirador de la sierra de Llogara- y algunos valles interiores.

KrujaEsencialmente pobre, de terreno no muy feraz, alienta todavía en ella una cultura antigua que les ha dotado hasta hoy de una cortesía y una delicadeza natural propias de otras épocas. Sus rasgos físicos están, creo, dentro de los propios de la fisonomía balcánica, (tez oscura, rostro ancho, mirada firme), lo mismo que sus hábitos culinarios, donde abundan las verduras, una carne exquisita bajo sus distintas preparaciones –las brochetas son una exquisitez- y, algo menos, el pescado, casi limitado a la costa. Su religión es predominantemente musulmana, contando solo con un 20 por ciento de cristianos y un 10 por ciento de ortodoxos. También es un país por construir materialmente, ahora bajo la gestión de gobiernos de renovadas formas democráticas, sobre todo en lo que hace a infraestructuras viarias.

KrujaEsencialmente pobre, de terreno no muy feraz, alienta todavía en ella una cultura antigua que les ha dotado hasta hoy de una cortesía y una delicadeza natural propias de otras épocas. Sus rasgos físicos están, creo, dentro de los propios de la fisonomía balcánica, (tez oscura, rostro ancho, mirada firme), lo mismo que sus hábitos culinarios, donde abundan las verduras, una carne exquisita bajo sus distintas preparaciones –las brochetas son una exquisitez- y, algo menos, el pescado, casi limitado a la costa. Su religión es predominantemente musulmana, contando solo con un 20 por ciento de cristianos y un 10 por ciento de ortodoxos. También es un país por construir materialmente, ahora bajo la gestión de gobiernos de renovadas formas democráticas, sobre todo en lo que hace a infraestructuras viarias.

Tal podría ser la definición, pero resulta inevitable añadir un matiz. La costa, mucho me temo, y a no mucho tardar, va a inclinar la balanza económica y poblacional en su favor, y el olivo, el romero, los cereales y el abedul y el cedro cederán paso a nuevas construcciones -¡tantas sin terminar aún, en esqueleto!- y nuevas carreteras que conviertan el boom turístico en un predio desordenado, especulativo y afeador de una paisaje ahora casi virgen y silencioso. La expresión que algunas guías le atribuyen de ‘The new Mediterranean love’ a mí me suena, en tal sentido, a una cierta propaganda interesada.

Casi no se le cita en la historia como país valiente, independiente. Casi no se le toma en consideración a pesar de su rica tradición cultural, entroncada directamente con la prolífica región balcánica y oriental. Albania está casi a medio camino entre Roma y Atenas; no lejos de Estambul y su vinculación asiática. Por cierto, había de ser el héroe nacional, Skanderbeg, representado siempre en su brioso caballo (visítese Krujë), quien, en 1433, le había de liberar de los turcos, dándoles a la vez la orgullosa bandera del águila bicéfala.

DurresHoy resulta ser un país de trato un tanto reservado, de formas exquisitas en su actitud hacia el viajero, patente sobre todo en las regiones del interior donde pervive la tradición rural, lejos de los ya asediados intereses de la costa. Es, todavía, un país de una existencia política y real no muy evidente dentro del panorama de la actual Europa –sus alrededor de cuatro millones de habitantes, de los cuales, medio millón conviven en Tirana, no suponen un peso específico relevante-, si bien la aproximación creo que es cada vez más real. Un país tal vez algo encriptado todavía, más latente, joven, dinámico.

DurresHoy resulta ser un país de trato un tanto reservado, de formas exquisitas en su actitud hacia el viajero, patente sobre todo en las regiones del interior donde pervive la tradición rural, lejos de los ya asediados intereses de la costa. Es, todavía, un país de una existencia política y real no muy evidente dentro del panorama de la actual Europa –sus alrededor de cuatro millones de habitantes, de los cuales, medio millón conviven en Tirana, no suponen un peso específico relevante-, si bien la aproximación creo que es cada vez más real. Un país tal vez algo encriptado todavía, más latente, joven, dinámico.

(Un día, en este paisaje tan escaso en nombres, un político –loco, desmesurado- mandó llenar de búnkeres todo el territorio. Al final no llegó el enemigo y hoy se pueden ver, desperdigados por los rincones más insólitos, esos hongos de hormigón casi tragados por la tierra. Eso sí, como los tiempos han cambiado, algunos de ellos tienen ahora la cabeza pintada de colores, para entretenimiento de los niños).

Salvo en las grandes ciudades –que coinciden con los grandes cruces de caminos y rutas comerciales- al paisaje de Albania se le ve preferentemente despoblado y silencioso. Y qué pena que no se haya resguardado mejor su riqueza natural, su densa masa forestal todavía perceptible en algunos lugares a media ladera y donde ahora, en el Otoño, parece más vivo que en cualquier otro paisaje.

Digo que se siente que es un país latente y, como tal, semejante a una balanza. De un lado toda la extensión lindante al Mediterráneo: Sarandë, Vlöde, Durrës; de otro, un interior activo pero con visos de una cierta decadencia: Korçë, Elbasan. En medio, como el fiel de esa balanza, Tirana, un tanto confusa, irregular, en transición, en construcción…

Lago de KomanDe mis impresiones de viajero me he quedado sobre todo con la movilidad comercial de Shkodër, la vigorosa ciudad de los tres ríos. Con la identidad tradicional de Korçë, donde nació la primera escuela para la enseñanza del albanés moderno. Con el paisaje de mar apacible antes de llegar a Sarandë y también con el sonido de los tilos al atardecer en Leskovik, resguardado allá en las montañas, o con la recia comida norteña de Bodë. De Dürres elegiría el manso atardecer mediterráneo bajo la estela del anfiteatro romano, y de Vlöde la transparente orilla, jardín de infancia para la iniciación de los unos peces que luego buscarán mayores aventuras tal vez cerca de Corfú. Ah, y me quedaría también –y aquí hay un punto de pasión- con ese manjar exquisito que he podido conocer: las moras al borde del camino, en las quese afanaban algunos nativos. Vencido ya el verano, ya casi mustias, tienen un delicioso sabor a pasas. O con esas lonchas de manzana seca que saben a fruto bien maduro.

Lago de KomanDe mis impresiones de viajero me he quedado sobre todo con la movilidad comercial de Shkodër, la vigorosa ciudad de los tres ríos. Con la identidad tradicional de Korçë, donde nació la primera escuela para la enseñanza del albanés moderno. Con el paisaje de mar apacible antes de llegar a Sarandë y también con el sonido de los tilos al atardecer en Leskovik, resguardado allá en las montañas, o con la recia comida norteña de Bodë. De Dürres elegiría el manso atardecer mediterráneo bajo la estela del anfiteatro romano, y de Vlöde la transparente orilla, jardín de infancia para la iniciación de los unos peces que luego buscarán mayores aventuras tal vez cerca de Corfú. Ah, y me quedaría también –y aquí hay un punto de pasión- con ese manjar exquisito que he podido conocer: las moras al borde del camino, en las quese afanaban algunos nativos. Vencido ya el verano, ya casi mustias, tienen un delicioso sabor a pasas. O con esas lonchas de manzana seca que saben a fruto bien maduro.

Y, si reparo en mi interior de viajero, he de aludir a algo que me ha llenado los sentidos de una rara melancolía como observador. Son los cementerios, un paisaje de una rara tristeza singular. Los cementerios resultan un lugar distinto y evocan poderosamente, llenos de una emoción casi nueva (a pesar de representar la vieja emoción acuñada que suscita, en el vivo, la idea de la muerte), porque tienen apenas su delimitación en el espacio; están ahí, solos, anidando en la prosa más común del paisaje, no muy alejados de la carretera.

Circulando en el coche una tarde cansina, al poco, en un terreno sin allanar del todo -y sin lindes precisos- donde libremente ha crecido la hierba, aparecen esas discretas formas geométricas –algunas cruces- de piedra, de color blanco…Son las referencias del cuerpo que guardan. Desde allí, hacia un lado y otro, continúa sin más el campo desnudo. Un lugar anónimo destinado al viaje anónimo: el más sugerente, el de la Nada. El más seguro, no hay pérdida posible.

Korca(Hay uno especialmente al que me he propuesto volver para acercarme más; está, a la izquierda de la carretera que lleva de Koplik a Bogë. Recuerdo que una bolsa de plástico enredada en un yerbajo era más notoria, al atardecer, que la rala fisonomía y el humano contenido del cementerio).

Korca(Hay uno especialmente al que me he propuesto volver para acercarme más; está, a la izquierda de la carretera que lleva de Koplik a Bogë. Recuerdo que una bolsa de plástico enredada en un yerbajo era más notoria, al atardecer, que la rala fisonomía y el humano contenido del cementerio).

En el viejo paisaje, a tramos muy distantes entre sí, a veces aparece el caserío recogido, casi siempre a pié de monte, un tanto disimulado (o acogido) entre la vegetación. Allí permanece quieto, como clavado al suelo por un minarete. Y justo a su espalda (a veces desde media ladera, cual podría ser el viejo enclave de Gjirokastër) se inician ya las cuestas escarpadas, las quebradas paredes de una alta montaña desnuda, seca, rica en colores que irá poniendo de manifiesto el transcurso del día.

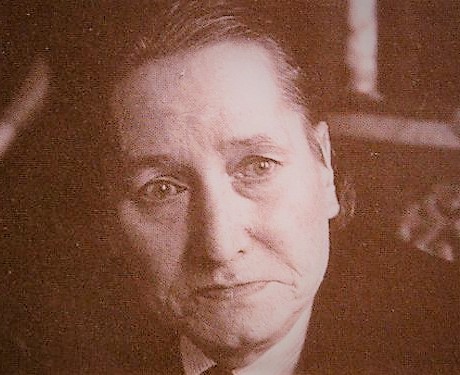

Un paisaje sobrio, pues, donde se guarda todavía esa delicadeza de formas (el gesto, la mirada, la actitud casi ceremoniosa) de una cultura que ha aprendido a vivir y manifestarse con discreción. Quizá por lo que ha sido la fuerza opresora de un régimen político de hierro (algo que un escritor sabe expresar como pocos, con su halo de tristeza innata, cual es el caso de Fatos Kongoli) o tal vez influenciado por el exigente telón de fondo del paisaje grandioso y quebrado de las altas sierras. (Hay una región al norte, casi inaccesible en invierno, donde se ubica el feraz y exclusivo valle de Tëth, que se conoce como los Alpes albaneses).

TushemisthtPor último, y sea como homenaje a la Historia que nos ha concebido, también cabría citar como muy relevante el enclave arqueológico de Butrint, lugar donde se acogen muestras de casi todas las culturas marineras: fenicios, griegos, romanos, árabes, venecianos… El lugar, en tierra de relleno litoral y surcada de tramos navegables, está aledaño a la isla de Corfú y muy cerca de Sarandë Ahí ha quedado el testimonio de buena parte de la historia que ha conformado este país, que es la que, en parte, nos ha precedido a todos nosotros.

TushemisthtPor último, y sea como homenaje a la Historia que nos ha concebido, también cabría citar como muy relevante el enclave arqueológico de Butrint, lugar donde se acogen muestras de casi todas las culturas marineras: fenicios, griegos, romanos, árabes, venecianos… El lugar, en tierra de relleno litoral y surcada de tramos navegables, está aledaño a la isla de Corfú y muy cerca de Sarandë Ahí ha quedado el testimonio de buena parte de la historia que ha conformado este país, que es la que, en parte, nos ha precedido a todos nosotros.

En mi condición de viajero, y a modo de conclusión, podría decir que la impresión que he recibido de Albania es la inasible percepción em

ocional de una cierta dualidad, de una liviana frontera entre pasado y futuro, lo que me ha llevado a recordar aquella frase tan atildada de Thomas Mann: ‘Uno más bien tendería a pensar que, o melancolía, o maquillaje. Las dos cosas juntas, en cambio, constituyen una contradicción anímica’. Ve, pues, viajero. Ve y siente; y piensa amorosamente, tal como todo viaje merece y necesita.