Jardín de invierno

Jardín de invierno

María Jesús Mingot

Prólogo: Teodosio Fernández Rodríguez

Editorial Reino de Cordelia, 2023

Págs. 181

La reciente publicación del quinto poemario de María Jesús Mingot, Jardín de invierno, viene a nutrir la nómina de títulos de la autora, que ya tiene logros líricos memorables: Cenizas (2000), Hasta mudar en nada (2007), Aliento de luz (2016) y La marea del tiempo (2020).

Si en todos ellos, Mingot había ido dando muestras de una poética de profunda raigambre existencial que evidenciaba una intensa preocupación por el tiempo y por la frágil condición humana, este Jardin de invierno viene a abundar en lo mismo, con esfuerzo renovado, confirmando la madurez que la poeta ya había alcanzado en su último poemario hasta la fecha, La marea del tiempo. Asimismo, el interés de la escritora por la Naturaleza y su identificación con ella —en una suerte de panteísmo— o por los animales que la pueblan —los pájaros, especialmente— sigue alimentando su imaginario.

El magnífico prólogo del profesor y miembro de la Academia Chilena de la Lengua, Teodosio Fernández, buen conocedor de la trayectoria literaria de María Jesús Mingot, nos acerca de modo magistral al libro. De modo que quizá una reseña como esta —desde una visión muy personal— sólo puede servir sin más, en su modestia, como acicate a su lectura.

Lo primero que nos trae a la cabeza el título de este Jardín de invierno es el de aquel otro poemario de Pablo Neruda, póstumo ya, que nos regalaba versos tan luminosos como estos: “Llega el invierno. Espléndido dictado / me dan las lentas hojas / vestidas de silencio y amarillo”. Pero, aunque el tono del libro que ahora se publica es otro, sí que el latido de algunos de sus versos puede reconocerse en los del chileno: “Amor en el invierno / tan desnuda la carne en su indigencia”, se duele Mingot.

Por otra parte, seguro que a la autora —apasionada melómana— no le ha pasado desapercibido tampoco el vínculo de su propuesta lírica con el corpus musical de los Winterreise (Viaje de invierno) de Franz Schubert sobre poemas de Wilhelm Müller, donde brillan perlas como esta: “Quizás os burlabais del soñador / que ha visto hojas en el invierno” (lied nº 11 —Sueños de Primavera —). Si convenimos, como se ha dicho, que en ellos Schubert no se encontraba lejos, mental y psicológicamente, del pensamiento del primer Schopenhauer, tendremos que convenir también que Mingot —filósofa y devota de Nietzsche— ha debido beber del exuberante manantial del compositor alemán.

¿Cómo no rememorar antecedentes tan venerables, pues, al leer los intensos versos de este nuevo Jardín de invierno? A su vez, en lo musical también hay una hermosa canción francesa a ritmo de bossa-nova —Jardin d’hiver— que grabara el gran Henri Salvador y que nos sirve para traer a colación un matiz del título del libro que nos ocupa que, creemos, no es de menor importancia: “Je veux changer d’atmosphère / Dans mon jardin d’hiver” (“Quiero cambiar la atmósfera / En mi jardín de invierno”), dice la letra de Benjamin Biolay. Trataré de explicar el porqué de guiño tan singular.

El “jardín de invierno” es una construcción o habitación cercada por una estructura exterior en gran parte acristalada, climatizada o no, que permite disfrutar de la presencia de plantas exóticas sensibles al frío durante todo el año, gracias al microclima que genera. Por ello, el chansonnier guayanés anhela en su canto un benigno cambio espiritual dentro de su propio reducto privado, que es el mismo que, mutatis mutandis, reclama nuestra poeta. Estamos, pues, ante la necesidad de un “paisaje interior”, nunca mejor dicho.

Y es que un jardín de invierno es, en definitiva, una estufa fría o un invernadero (etimológicamente, “lugar donde pasar el invierno”) como aquel que servía de parábola a la rosa mutabile de la obra Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores de García Lorca y que, como ‘Poema granadino del novecientos’, estaba dividido en varios jardines. A mayor abundamiento, hay que señalar que gran parte de los poemas de Jardín de invierno fueron escritos durante el confinamiento por lo que quizá se justifique por ello la búsqueda de este doméstico refugio inmarchitable por parte de la autora. Nos lo recuerda el poema Herbert en tiempos de pandemia; sus versos finales (“Las heridas están frescas, / y el amor es posible”) hacen pertinente a su vez la apelación a la novela El amor en los tiempos del cólera de García Márquez.

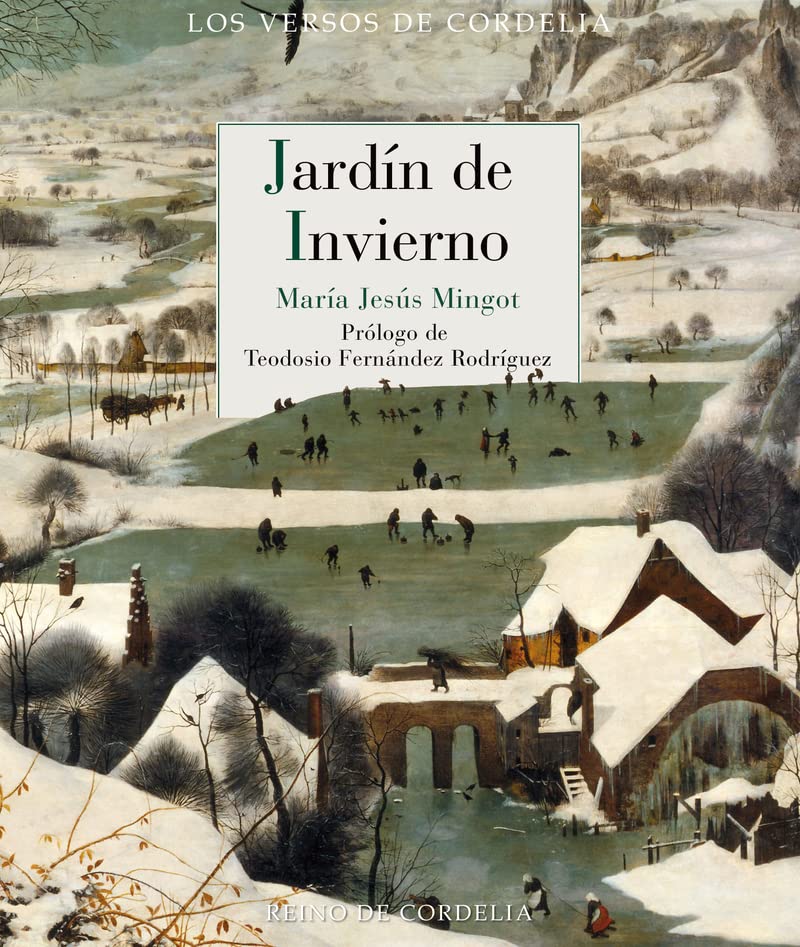

La alusión al invernadero no es baladí por cuanto que María Jesús Mingot en esa certera metáfora invoca como idea un espacio íntimo, un hortus conclusus —donde desplegar sus afanes, sus sueños y sus derrotas—, que deviene recinto mítico para preservar la Belleza por mor de los versos que operan como una suerte de sortilegio frente a los embates del tiempo, la inclemencia de la desmemoria o el huracán de los necios y los mezquinos. Por ello, el libro — impecablemente editado por Reino de Cordelia— no nos ofrece sin embargo la mejor de las cubiertas en ese, por lo demás espléndido, cuadro de Pieter Brueghel el Viejo, Cazadores en la nieve, porque tenemos un paisaje invernal que para nada recrea el rico simbolismo de un “jardín de invierno”. Si así fuera, todos los versos del poemario seguirían en su desesperanza la senda de los que, bellísimos, podemos leer en Olvido, que se resuelven en el desenlace de una imagen que es abiertamente paradójica (“Eclosionan/ se derrite tu historia como un jardín de hielo”.

La configuración de este vergel de María Jesús Mingot es muy significativa por cuanto que el libro está parcelado en cuatro secciones: ‘Alba’, ‘Desvelo’, ‘Herida’ y ‘Silencio’, que —dentro del poemario-calendario, que se nos antoja que es— muy bien podría jugar irónicamente el papel de los cuatro ciclos meteorológicos sucesivos en su alegórico clima emocional y, por qué no, también en los traslaticios cuatro elementos de Empédocles correspondientes. Quizá la audacia de entender este Jardín de invierno como una “sinfonía” (con sus preceptivos cuatro movimientos) —¡otra vez la música! — no sea delirante, tampoco, habida cuenta del sonoro ritmo de sus versos —en su deslumbrante polifonía— y sus variaciones cuasi-musicales que modulan diferentes tonalidades.

No hay, pues, redundancia —no puede haberla— en estos cuatro movimientos/estaciones y el sintagma nominal totalizador que da título al libro. El invernadero, dadas sus especiales características medioambientales, permite el desarrollo “natural” de los períodos temporales preservándolos.

Cada una de estas cuatro fases atenderá a sus propios patrones de luz y temperatura, lo que no viene a romper la coherencia de todo el conjunto que constituye una especie de camafeo damasquinado, en el que las cuatro piezas están sutilmente engarzadas. Esto no impide, sin embargo, que las secciones dialoguen entre sí —en afortunada ósmosis— desdibujando las rígidas fronteras de compartimentos estancos, para que todas ellas sean permeables en algunos de sus elementos temáticos comunes. A vista de pájaro, tendremos una visión de conjunto —como en los parterres— de la primorosa división topográfica de sus regiones atendiendo a una precisa ordenación espacial que le otorga a su planimetría un sentido casi místico, como en todo jardín (edén/paraíso) que se precie. El agrimensor de El castillo de Kafka bien podría cartografiar ese mundo “de afuera” disparatado y absurdo que Mingot denuncia desde detrás de su “confortable” celosía en algunos de sus versos. Pero no erremos el tiro: la poeta no vive encerrada en una inaccesible torre de marfil; sus cuitas están con los desheredados en algunos versos donde resuenan los ecos de la poesía social: “Entre dos estaciones el sueño de la muerte, / ojos huecos de yonqui flotando en su nirvana” (La muerte viaja en tren).

Mingot sabe, como el ya citado autor de El mundo como voluntad y representación, que la contemplación estética es lo que nos puede salvar de la quema al proporcionarnos un estado de beatitud que sea capaz de alejar los males inherentes al tremendo hecho de vivir.

En la primera sección que lleva el encabezamiento de ‘Alba’, primum ver latino o aire hipocrático, nos encontramos con el despertar de la primavera —parafraseando el título de la tragedia de Wedekind— a través del nacimiento donde se renueva la maternidad como nos expresa El alba en su regazo, el primero de los poemas: “Y sostiene la madre entre sus brazos la esperanza del mundo, / En capullo la luz tiembla y palpita”. En Como un paseo en barca el “aire” como elemento hace su presencia; “Nunca salvarse fue tan divertido, / nunca un rezo pesó menos que el aire ni una iglesia albergó tanta frescura”. O en Luz prestada: “Blanca luz que en su vuelo engendra aire”.

Por otra parte, ya se anticipan las heridas que darán título a la tercera sección en un círculo de eterno retorno —muerte y resurrección—, que es manifiesto en el poema Recomenzar: “Las heridas de ayer, tu cárcel muda, / sean humus de vida que renace”.

‘Desvelo’, la segunda sección, ofrece otra mirada, como siguiente estación de paso —aestivum latino o elemento fuego —, que bien puede recoger en su ardor tanto el Eros (poema Deseo: “… / Ser tu aliento en mi boca.”), como el ‘Verano de la Ira’ que ejemplifican los poemas contra los Siete Pecados Capitales (entre otros, el magnífico soneto Avaricia: “Hasta en el aire buscas tu provecho. / Por llenar ese arcón en el que habitas, / …”). El “fuego” no podía faltar y así crepita en el poema Lujuria: “Arde la carne, / (…) / Gira sobre sí mismo el cuerpo de la llama, / serpentea y se yergue”. En Nieve en abril (imposible no recordar al Elliot de The waste land) de nuevo la rueda de la vida y de la muerte de la primera parte se cuela en su rica porosidad: “Eros y Tánatos copulando sobre la hierba”.

El tercer movimiento, ‘Herida’ —el latino autumnus si seguimos la secuencia estacional en la que el derivado “retoñar” nos anuncia un segundo nacimiento, o en su correspondiente tierra—, se pueden ver reminiscencias del hachazo que Vulcano infligió al cráneo de Júpiter para el alumbramiento de Atenea, diosa del arte de la guerra. No en vano, en esta sección encontraremos poemas que se posicionan contra los conflictos bélicos que en este primer cuarto del siglo XXI nos aquejan. El poema La historia oficial no puede ser más contundente al respecto: “… / monumentos a los héroes caídos/ con sus nombres de pila y sus placas conmemorativas / las victimas en cambio a oscuras/…” La “tierra”, nutricia y fértil, se corporeiza en el conmovedor poema Noa: “La tierra cubierta de escarcha reverdece / y enero se muerde los labios;/ (…)”.

La cuarta y última estación (en sus dos acepciones semánticas) de este personal “viaje de invierno” de María Jesús Mingot lleva por título ‘Silencio’—latino hibernum y agua como elemento—. El poema Lirios blancos en la noche es paradigmático: “Los lirios de agua flotan en la superficie, / el agua apenas se mueve, / y el fondo permanece oscuro”. El contraste cromático, como en un trampantojo (o grisalla, mejor), acentúa lo esencial. Y la imagen budista del loto, en su valor simbólico ascensional, no puede ser fortuita. El “agua”, como trasunto de la vida, tiene que hacer su aparición, por fuerza.

Pero el blanco (silencio) puede llegar a ser también, en los versos de Mingot, el color del luto como en la premonitoria tela —Junkerboden bajo la nieve (en el Thyssen de Madrid) —, que pintara antes de su suicidio el expresionista Kirchner (por cierto, también gran admirador del autor de La gaya ciencia). Qué mejores versos a tal fin que estos: “Amanece el silencio. / La mañana es un campo nevado. / Tu blanca presencia en ausencia bañada” del poema El blanco infinito.

Comentario aparte merece la sangre —síntesis de agua y fuego— como tópico poético del libro: elemento recurrente que aparece en versos tan formidables como: “El fruto que degusta envenena tu sangre” (Envidia) o en estos otros: “Con puntadas de sangre estremecida cierras paso al chacal de las tinieblas” (Alumbramiento), por citar sólo algunos. También aquí en el juego de las combinaciones debemos traer la nieve —síntesis de tierra y agua—, que irrumpe en el poemario más de una vez: “Conservo una sonrisa / clara y tímida / como un copo de nieve” (Presencia sin espacio).

Los contrastes cromáticos, como ya adelantamos más arriba, no pueden ser más cautivadores y son utilizados por Mingot con una refinada sensibilidad. Permítasenos un excurso al hilo de esto.

Si el binomio “sangre y nieve” ha alcanzado su cénit estético en el cine ese no es otro que el de la célebre escena final de Kill Bill Vol. 1, film de Tarantino. En ella La Novia y la maléfica O-Ren ensayan una Danza de la Muerte. Naturalmente, estamos muy alejados de la poética de María Jesús Mingot y la rememoración de la película puede resultar extemporánea. Pero, ¿no es sorprendente que el escenario para el combate sea un inquietante “jardín” japonés cubierto de nieve y sangre? Y ¿no resulta sorprendente a su vez que el verso: “Escucha el susurro de la sangre. / Sobre la nieve cae, retrocede la muerte” (del poema Menstruación), emparente la estética de María Jesús Mingot en su exquisitez con la del cineasta de Tennessee? Bien es cierto que lo que en ella es Vida, en él es Muerte. Pero, ¿no ha construido su Jardín de invierno la poeta en torno a esa dualidad de contrarios que en su complementariedad se retroalimentan como un uróboros?

Y ya para acabar: Si en la cosmología aristotélica, la quintaesencia, venía a completar como quinto elemento los cuatro hipocráticos, a fin de darles unidad, el poemario de Mingot no podía ser menos. En ese éter global envolvente podemos incardinar este su neonato Jardín de invierno que viene a esencializar la apuesta depurada de una poeta que, en la alquimia del lenguaje y su retórica, tiene puestas residencia y laboratorio.