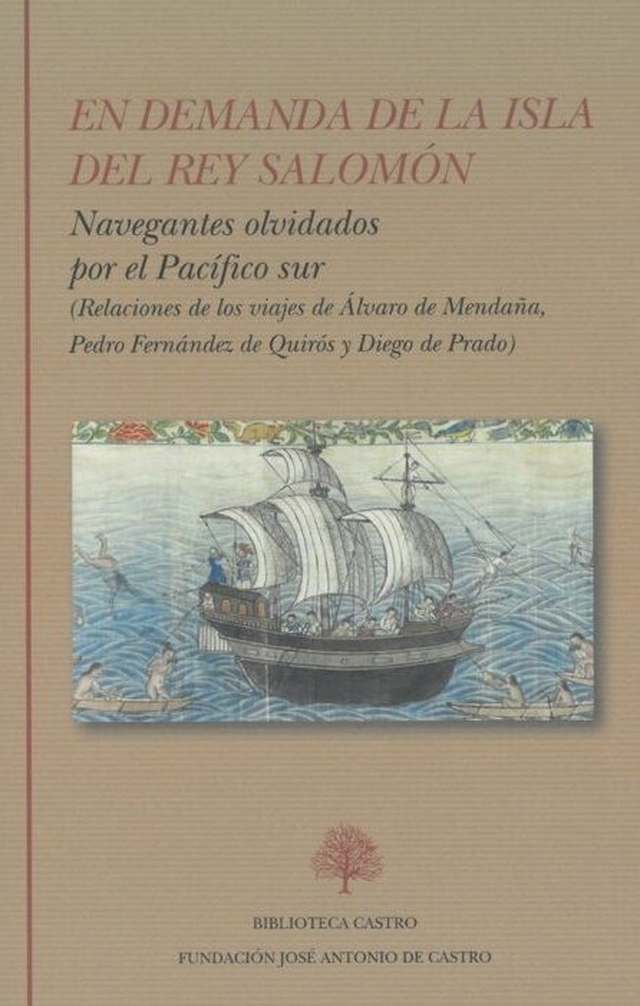

En demanda de la isla del rey Salomón

En demanda de la isla del rey Salomón

Navegantes olvidados por el Pacífico sur

(Ed. de Juan Gil)

Biblioteca Castro, Madrid, 2020

Navegación equivale, en mayor o menor medida, a aventura. Y quien pronuncia o lee la palabra aventura lo que hace es abrir el catálogo de emociones, algo para lo que –afortunadamente- no estamos preparados; imposible resistirse.

Aventura significa sorprenderse y descubrir, significa nuevos riesgos y nuevas delicias; significa, al fin, vivir, y a esa cualidad es difícil renunciar. No tendría, humanamente, sentido.

España como país que, allá por el siglo XVI, puede decirse que no tenía fronteras asentadas, siquiera conocidas o definidas, ha propiciado a la Historia un singular mapa donde el viaje significaba conocimiento, enriquecimiento, conquista, defensa de la fe, ampliación de los horizontes, fuesen estos los de la mar o de la tierra firme. Y contaba para ello con hombres osados –y necesitados- como para abordar cualquier empresa descubridora-conquistadora sin importar riesgo y sí aceptando penurias y promesas de bienes, más o menos imaginarios.

Una vez asentado el poderío español más allá del Atlántico, quedaba todavía la aventura de conocer más rutas en la mar siguiendo la travesía del oeste. El deseado Catay había sido el destino imaginario para Colón, y ahora lo eran la tierra de las especias, o, en fin, el conocimiento del mundo por descubrir, pues, según Quirós, “la navegación de Álvaro de Mendaña enlazaba el archipiélago con una masa de continente austral todavía por descubrir”. Tal archipiélago lo constituyen, entre otras, las islas de Salomón y Molucas, próximas a las Filipinas y depositarias ambas del preciado bien de las especias, un complemento del sabor y un conservante de los alimentos (también se le atribuían otras cualidades, más o menos mágicas) Sin ignorar la prometedora empresa económica que tal conquista suponía. Hacia 1520, la navegación de Magallanes-Elcano en la circunvalación, había puesto de relieve la importancia comercial del clavo

De tal aventura geográfica descubridora se ocupa este libro, bajo el marchamo de una sobria edición y al cuidado de un especialista que nos aclara las interioridades del viaje y, por extensión, de lo narrado. El profesor Juan Gil en este caso es quien, luego de adentrarnos históricamente en la naturaleza de la empresa en una larga y rica introducción, nos transcribe el relato de esa prosa tan limpia y explícita, tan desnuda y encantadora que hace las delicias de cualquier lector, aún a día de hoy, a sabiendas de que, por desgracia, ese decir con buen juicio, claridad y donaire ya no sea la expresión habitual de nuestros días. Léase, si no, este fragmento de la relación ofrecida por el navegante Luis Báez de Torres: “Por hallarme en esta ciudad de Manila a cabo de año y medio de haber navegado y descubierto las tierras y mar por la parte meridional incógnita…” Se refiere a la parte sur de las islas Filipinas (desde cuyas islas luego sería muy fructífera la ruta comercial que trazaría el galeón de Manila con destino a Acapulco, en la costa oeste de México); tal es la parte del mapamundi que los arriesgados marinos españoles quieren conocer, con la intención posterior de explotarla comercialmente

Se da cuenta aquí, en sus correspondientes crónicas, de tres viajes emprendidos desde el puerto de El Callao, en Perú y que, tocando hacia el oeste las islas Filipinas, culminaban la travesía en el lugar de partida después de tocar Acapulco. Álvaro de Mendaña fue el primero, en 1567, siendo el resultado poco satisfactorio, si bien con la anécdota añadida de que, al fallecer y no poder concluir el viaje, fue su mujer, Isabel de Barreto quien, como capitana, culminó el bucle de regreso al Perú. El segundo, con mayor éxito, corresponde a Pedro Fernández de Quirós, en 1598; y éste último, junto con Diego de Prado, en 1605 serían los protagonistas del tercero.

La narración es, como queda señalado, el inicio de una larga singladura en mares desconocidos hasta el momento, lo que supuso una forma de ensanchar el conocimiento del mundo poblado por el hombre (sobre todo tierra y paisaje de islas) pero también, literariamente, un tesoro narrativo y lingüístico que debería llenar de gozo a cualquier lector que valore la lengua castellana como vehículo de narración, de musical significación (En algún pasaje diríase que escribían en 3D, tal es la capacidad descriptiva que tienen las palabras, algo que, a buen seguro, el mismo Wittgenstein elogiaría dado su decidido atributo ‘interior’ al valor de las palabras: como paisaje natural, deslindador y fecundo) Dicho en palabras del responsable de la edición: “Los informes orales de los expedicionarios –recogidos luego oportunamente por los cronistas- nos proporcionan buen número de detalles acerca de las peripecias del viaje, dándonos a conocer episodios menores, pero dotados de fuerte dramatismo”. Lenguaje, pues, vivamente humano, de transmisión cultural.

En la narración de uno de los navegantes más afamados que aquí aparecen, Pedro Fernández de Quirós, podemos leer: “Hay gran suma de una fruta que nace en grandes árboles, cuyas hojas son grandes y arpadas; su grandor como melones comunes; su forma casi redonda, la corteza delgada, la haz cruzada a cuadritos, la médula entre amarilla y blanca, las pepitas seis y ocho. Cuando madura, es muy dulce; cuando verde, se come cocida y asada. Comiose mucha y hallose ser sana y que los indios usan ordinario de ella”

Un decir como instrucción, como incitación a que la imaginación haga pervivir el viaje. Y así ocurrió. Qué más se puede pedir en tiempos de penuria.

En última instancia, desde luego, siempre valdrá la pena iniciar el inexcusable placentero viaje de leer.