100 años de la publicación del Ulises de James Joyce

“Ulises podría ser la más alta expresión creativa de ese nuevo -y pristino- modo de la conciencia humana: quizá cabría decir que su verdadero protagonista no es el señor Bloom, sino el lenguaje, esa extraña manera de ser que nos hace únicos entre y ante el mundo, esa espontaneidad creativa, incontenible y -cuando no queremos usarla para algo concreto- a la deriva, en marcha siempre sin vacíos -aunque saltando <de tontería en tontería, como el pájaro de rama en rama”, para aplicar la expresión machadiana-, ese modo de existir necesitado de hablar, aunque sea en soliloquio”. Prólogo. Pp. 36-37

“Ulises podría ser la más alta expresión creativa de ese nuevo -y pristino- modo de la conciencia humana: quizá cabría decir que su verdadero protagonista no es el señor Bloom, sino el lenguaje, esa extraña manera de ser que nos hace únicos entre y ante el mundo, esa espontaneidad creativa, incontenible y -cuando no queremos usarla para algo concreto- a la deriva, en marcha siempre sin vacíos -aunque saltando <de tontería en tontería, como el pájaro de rama en rama”, para aplicar la expresión machadiana-, ese modo de existir necesitado de hablar, aunque sea en soliloquio”. Prólogo. Pp. 36-37

“En la calle [habla de Bloom], su pensamiento va a la deriva, arrastrado por todo lo que ve” (Joyce. Ulises. P. 42). [En tanto que] “Stephen va andando hacia Dublín por la playa de Sandycove […] camina con los ojos cerrados, reflexionando de modo más poético que filosófico, sobre la “ineluctable modalidad de lo visible”; a la deriva del lenguaje […]” (Ibid. P. 40).

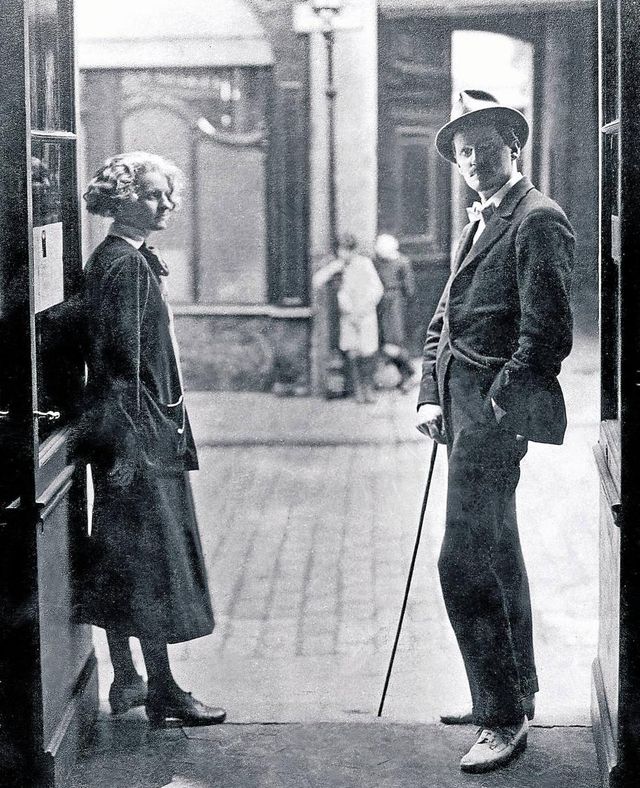

En aquel dos de febrero de 1922, James Joyce cumplía cuarenta años. No pudo tener mejor celebración que recibir los primeros ejemplares de su Ulises de manos de un maquinista de tren para que le llegaran a tiempo. Cien años después podemos repetir el verso con el que Homero, su alter ego aquí, comienza la Odisea: “Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos senderos” (Homero. Odisea 1.1).

Odiseo busca el retorno a Ítaca. Mientras tanto, Telémaco, su hijo, le busca. Ambos toman iniciativas en lo dado. Penélope no puede tomar iniciativas, soporta, teje y desteje la túnica del tiempo. Pasivo papel el que Homero le asigna frente a los varones, no menos, a nuestro entender, que el de Joyce a Molly.

Pero ¿qué hace Odiseo en la isla de Ogigia, situada en la costa sur española, donde Hércules cerrara el paso a los monstruos de la mar oceana, o acaso, como pretenden otros, en las costas de Malta? ¿Está siguiendo a Eos, “la que nace de la mañana”, “la de los dedos de rosa” que de rosa entinta con caricias la negrura de la noche? ¿Le atrae el brillo de Crisaor, el niño de oro de la lejana Tartesos, encaramado a Pegaso, el caballo alado que tira del horizonte? La búsqueda de nuevos horizontes, el cuidado de los que se habita, ¿deben estar empapados de “poiesis”?

La vista de sus viajes nos llena de confusión:

Su estancia en el extremo oeste del Mediterráneo, parece responder al intento de adentrarse en el mar de lo desconocido antes de volver al hogar. En su epopeya geográfica, el hexámetro griego tira de los ojos del lector, y tras el ojo va el alma. “Cuéntame, Musa, la historia del hombre de los muchos senderos”, senderos que tiene que abrir entre Calipso y Circe, lotófagos y piedras movientes; espesura, maridaje entre la propia ambición que aparta del propio destino, y obstáculos en el camino.

Cada hombre es su Ulises. Se extravía en anchas y espaciosas calzadas, o tiene que abrirse paso en trochas que no pocas veces son alcorces donde la selva está en lucha con los pasos, senderos también de un interior que hay que ajardinar; senderos en una soledad no buscada: “Aquel que haya la gloria perdido, / y no haya encontrado un alma/ que a la suya se aviniese”, canta Joyce en el canto XXI de su “Música de cámara”. Resuenan sus palabras de gaviero: “Cielo sin pájaros, crepúsculo marino, una estrella solitaria horada el horizonte”.

Me dirán ustedes: ¿Cómo es que inserta versos de Joyce en la epopeya de Homero? Es que entre ambos, veintiocho siglos después, existen distintos viajes y el mismo papel del viajero. Un mismo hilo conductor: la poesía. Debajo de lo cotidiano pervive y habla el poema para quien lo sepa construir ontológicamente: “Del oscuro pasado/ nace un niño/ […] Un niño duerme:/ Un anciano ha partido/ ¡Oh Padre abandonado/ perdona a tu hijo”, vuelve a exclamar Joyce en su Ecce Puer: ¡He aquí el niño!, quizá su mejor poema, que acaso sea una nana para que duerma, o una canción de despertares. Como se ha dicho: “Dios espera hasta que el hombre se hace niño en la sabiduría”.

En “el reverenciado desperdicio de las almas”, que dice Joyce en el último verso de su “Nighpiece”, como dormida debajo de lo monótono y habitual, maniatada por la insignificancia de un presente que seduce, aguarda la estrella, y, al despertar, el viaje incendia el paisaje interior. Envuelto en estridencia aguarda el silencio meditativo gestando la palabra que mueva el corazón.

Si ustedes se adentran en la lectura del Ulises de Joyce, hallarán muchas cosas: avalanchas de lenguaje como aguas torrenciales sobrevenidas que mueven aludes de instintos, sin una pausa, sin un signo ortográfico, como si al dar salida a esa palabra interior surgiera la veracidad de lo callado, y en ellos, como cerros testigo emergidos de la gran corriente, marcándole el rumbo, surgen, se ofrecen, conceptualizaciones luminosas como impregnadas de sinceridad, como la de Molly Bloom que cierra el libro, como si Penélope en lugar de esperar a Ulises, resistiendo acosos, debiera escuchar su propio relato interior,

“ […} nosotras tenemos demasiada sangre dentro o qué es ah santa paciencia se me está desbordando como un mar […] una mujer cualquier cosa que haga sabe dónde pararse seguro que no estarían en el mundo siquiera si no fuera por nosotras ellos no saben lo que es ser una mujer y una madre […]” (pp. 774, 783)

Incluso las abundantes referencias a la sexualidad femenina suponen testimonios de mujer insatisfecha, mal tratada por el varón.

Se confrontan con el relato ininterrumpido de Molly, los de Leopold Bloom, su esposo, y el del joven Stephen Dedalus. Como un observador furtivo del flujo asociativo, el primero plantea, como ejercicio de antropología metafísica, una pregunta singular alzada sobre el relato. Es como una pequeña yod hebrea sobre la asociación de ideas, continuos flujos asociativos que nos manda el subconsciente, filtrados por el preconsciente como pescador de peces abisales, desconectado de la conciencia, como si esta vagara entre percepciones inconexas captando sólo las señales que le son significativas o , narciso de sí misma, se asomara a la profundidad de su propio pozo y preguntara. ¿Qué?, ¿quién?, ¿cómo? ¿qué hago con estos materiales que se me ofrecen a la orilla de mi consciencia? ¿Quién soy yo?

“ […] ¿Su conclusión lógica, habiendo sopesado el asunto y dejando un margen de posible error? Que no era un árbol celeste, ni un antro celeste, ni un animal celeste. Que era una Utopía, no habiendo método conocido hasta lo desconocido; una infinitud, transformable igualmente en finita por la aposición supositivamente verosímil de uno o más cuerpos igualmente de la misma y de diversas magnitudes: una movilidad de formas ilusorias inmovilizadas en el espacio, removilizadas en el aire: un pasado que posiblemente había dejado de existir como presente antes que sus futuros espectadores hubieran entrado en la efectiva entrada presente […]” (p. 706).

Sobre su respuesta, formulada como pregunta, el observador se observa a sí mismo y al flujo asociativo que lo trajo hasta aquí, y pregunta: “¿Estaba más convencido del valor estético del espectáculo?”. Es que, acaso, la tarea de la lógica del lenguaje sea construir valores estéticos de identificación propia, fabricada con todos los materiales sobrevenidos. Por ello Bloom en su respuesta invoca la poesía, la del delirio y la del frenesí, del apego a lo que se canta, o a la del desapego deconstructor de estéticas, hiato que chilla al no conseguir vincular lo diferente.

De esa tarea, como nuevo cerro testigo, emergido del torrente léxico, quizá nos sirva el ejemplo del joven Stephen Dedalus, protagonista del “Retrato del artista adolescente”, artista que mentalmente pretende permanecer adolescente, como un relato fijo, mientras su cuerpo acusa el paso del tiempo, Proteo que cambia de forma en lucha con su apellido: Dédalo es el constructor del laberinto y el minotauro y el tesoro al centro: laberinto de palabras que fluyen sin significado alguno donde la razón se pierde, laberinto que guarda el tesoro de Príamo si llega a ser vencido. El lenguaje que enmascara a quien lo expresa o lo dice como “mansión del ser; anteojos desde los que nos asomamos a la realidad para verla al propio acomodo, arma arrojadiza o panspermia que regala vida.

Así dice Stephen:

Así dice Stephen:

“El arte tiene que revelarnos ideas, esencias espirituales sin forma. La cuestión suprema sobre una obra de arte es desde qué profundidad de vida emerge” (p. 258).

Sin embargo, tal parece que esta sea también tarea encomendada a cada ser humano, ocupado en su propia realización. Así, bajo la invocación a Dánae, madre de Perseo, como Perseo ante una aventura, dice:

“Tal como nosotros, o la madre Dana, tejemos y destejemos nuestros cuerpos, así el artista teje y desteje su imagen. […] En el intenso instante de la imaginación, cuando la mente es un ascua que se extingue, eso que era yo es lo que soy y lo que en posibilidad puedo llegar a ser. Así en el futuro, el hermano del pasado, me puedo ver a mi mismo tal como estoy sentado aquí, pero por reflejo de eso que seré entonces”. (p. 268).

Memoria y recuerdo son patrimonio de esencialidad trabajada como obra de arte a lo largo de la vida donde la contemplación descansa cuando el ascua se extinga.

En este viaje de un día, Joyce mezcla la insignificancia dominante de lo habitual; aquella que acosa en lo cotidiano y la que surge reactivamente como ideas asociadas, y aplastan los silencios significativos; los recuerdos más nobles; las imágenes más queridas; los sentimientos postergados; las emociones negadas; la palabra interior que nos dice.

Al “trasponer el mito sud specie temporis nostri” –dice– ofrece el retrato de una odisea interior, una epopeya del hombre, de la mujer, que desde insignificancia y la banalidad erotizantes, atractivas, en su particular viaje por la vida, pretendan la construcción de sí mismas. Significativos nos parecen la exposición de la razón crítica que interroga el flujo de lo que va siendo, y la comprensión de la vida humana como tarea a construir. Absolutamente mejorable el papel que hace cien años se reservaba a la mujer, felizmente en lucha por ser superado.

Demos a Molly la última palabra, la que cierra esta otra Odisea, cuando se recuerda en Algeciras, entre rosaledas, jazmines y geranios y cactus “y Gibraltar de niña donde yo -era una Flor (sic.) de montaña”.

El viaje no ha terminado. Hay todavía demasiados cactus en el camino y dentro.