Por Rosario de la Cueva.- / Febrero 2019

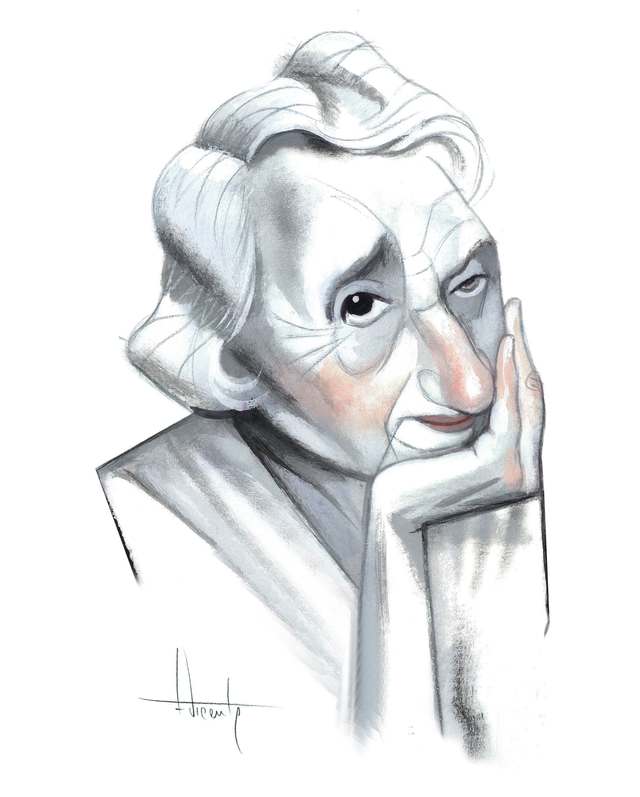

Fue una delicada y enfermiza rosa inglesa, que eligió la soleada y magnífica Florencia para vivir e intentar sanar su misteriosa enfermedad, así como para crear los más románticos y decadentes poemas.

Fue una delicada y enfermiza rosa inglesa, que eligió la soleada y magnífica Florencia para vivir e intentar sanar su misteriosa enfermedad, así como para crear los más románticos y decadentes poemas.

¿No era Elizabeth física y espiritualmente la esencia de la poeta por excelencia? Con su físico delicado y frágil, sus largos tirabuzones castaños, enmarcando un rostro pálido y melancólico, con ese sello impreso en la frente de las poetas sufridoras de alma y cuerpo.

Barrett Browning fue una escritora original, extremadamente sensible y un punto extravagante, como era de ley en toda poeta victoriana. Pero también guardaba una oculta pasión por la vida. Una lucha diaria, con la enfermedad que la intentaba doblegar. Soportaba estoicamente una tos lacerante que la atenazaba a diario. Soportaba las cataplasmas y sanguijuelas que constituían los remedios sanadores de la época. Los galenos que la trataban se vieron no pocas veces obligados a echar mano del opio, para adormecer sus dolores. Finalmente se llegó a la conclusión de aconsejar a la poeta enferma, una estancia prolongada en un país soleado del sur de Europa.

El país elegido fue Italia y, en concreto, la medieval y fascinante región de la Toscana. La Toscana, sus paisajes, sus embriagadores aromas y colores, el hechizo de su historia y de sus castillos y paisajes medievales. ¡Ah la Toscana!, ver y sentir el embrujo de Italia, aunque fuera desde ‘una habitación con vistas’.

El país elegido fue Italia y, en concreto, la medieval y fascinante región de la Toscana. La Toscana, sus paisajes, sus embriagadores aromas y colores, el hechizo de su historia y de sus castillos y paisajes medievales. ¡Ah la Toscana!, ver y sentir el embrujo de Italia, aunque fuera desde ‘una habitación con vistas’.

Tenía su enclaustramiento, en parte forzado y en parte elegido, una semejanza al de aquella otra poeta lejana en la distancia, pero no en los sentimientos: la estadounidense Emily Dickinson.

Sin embargo, como en los cuentos infantiles en que no todo es maléfico, sino que el hada bondadosa rescata a la heroína y ahijada concediéndole algún favor y sortilegio inesperado, en su camino se cruzó otro poeta que admiraba la obra que Elizabeth había publicado. Se puso en contacto con ella por medio de la más común y frenética forma de relacionarse en la época: las cartas, esquelas y billetes.

Elisabeth y RobertAsí conoció a Elizabeth, al príncipe azul, que la rescató del sueño inmortal que la sumía en el lecho del dolor y la trasladó, a lomos de su corcel de admiración y veneración, al mágico y dorado castillo de Florencia. Se llamaba: Robert Browning. Él fue el paladín fiel y enamorado, hasta que sólo la tenebrosa sombra de la muerte les separó. Ambos dieron vida a un pequeño príncipe, al que llamaron Robert, cómo su padre, que la frágil Elizabeth trajo al mundo a una edad casi impensable e imposible para la época: cuarenta y tres años. Lo que demuestra que había una poderosa fuerza escondida en esta delicada mujer.

Elisabeth y RobertAsí conoció a Elizabeth, al príncipe azul, que la rescató del sueño inmortal que la sumía en el lecho del dolor y la trasladó, a lomos de su corcel de admiración y veneración, al mágico y dorado castillo de Florencia. Se llamaba: Robert Browning. Él fue el paladín fiel y enamorado, hasta que sólo la tenebrosa sombra de la muerte les separó. Ambos dieron vida a un pequeño príncipe, al que llamaron Robert, cómo su padre, que la frágil Elizabeth trajo al mundo a una edad casi impensable e imposible para la época: cuarenta y tres años. Lo que demuestra que había una poderosa fuerza escondida en esta delicada mujer.

A este idolatrado hijo, le pusieron el diminutivo italiano de Penini. Penini era una copia de su poética madre: hermoso, delicado, exquisitamente bien vestido y con los mismos rizos enmarcando su rostro infantil. Este niño fue para la poeta un ‘risorgimiento’. Sencillamente algo impensable en su vida de postración, la felicidad.

Elizabeth Barrett había descrito en una lejana carta de juventud cómo llegó el amor al umbral de su vida: ‘yo vivía ciega y oscuramente, un día tras otro, completamente muerta a toda esperanza, cómo si tuviera los ojos cerrados sobre una tumba… en un estado realmente morboso y desolado… que ahora contemplo en el pasado, con una especie de horror… luego llegó él’.

- * Rosario de la Cueva dirige el ciclo ‘La Rioja poética’ en el Centro Riojano de Madrid