“La cultura exige continua sublimación; por tanto, debilita a Eros, el constructor de la cultura”.

‘Eros y civilización’. Herbert Marcuse

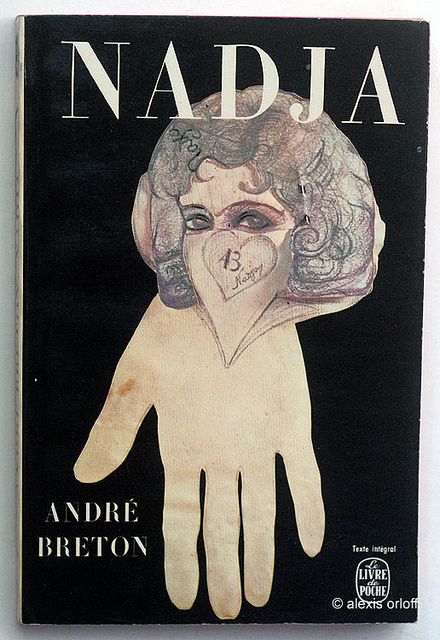

La relación entre Edad Media y Surrealismo ha sido estudiada por Victoria Cirlot en ‘La visión abierta. Del mito del Grial al surrealismo’ (Siruela. Madrid, 2011) y si la mirada de la autora se dirigía, en este brillante ensayo, hacia el ojo interior, partiendo del ciclo artúrico y de las experiencias visionarias de Hildegard von Bingen y Jacob Böhme, para conectar con las vanguardias del siglo XX (Breton, Ernst, Magritte, Masson, Brauner, o Picasso), el propósito de este modesto artículo es mucho más pedestre. Si ella se afanaba en ilustrar con un oportuno aparato gráfico de evangeliarios, retablos, salterios, códices, misales o piedras el sorprendente paralelismo de ambos universos y encontraba elementos comunes entre los símbolos de la mística medieval y las obras de los antedichos artistas modernos, nosotros, sin embargo, paseamos con la mirada distraída del flâneur por lo “eterno efímero” en un acercamiento gamberro a aquello que de más terrenal nos ofrecen los dos mundos. Así pues, frente a la celestial visión apolínea de Cirlot oponemos, a vuela pluma, la tuerta mirada dionisíaca hacia lo mundano. Permítasenos, pues, ir de la mano del ´azar objetivo´ bretoniano, antes de estrellarnos en el vacío estrepitosamente como en una secuencia de dibujos animados.

Sabido es que cuando Luis Buñuel estrenó ‘L’Âge d’Or’, en el Studio 28 de París, la película fue prohibida por la policía a consecuencia de las presiones de grupos de extrema derecha que ya habían destrozado la sala durante una de sus proyecciones. ¿Por qué semejante propuesta ponía en pie de guerra a “aquellos franceses biempensantes”? Acerca del tema de la película, el propio realizador abundaba en uno de los tópicos recurrentes del movimiento surrealista: «L’Âge d’Or es también —y sobre todo— una película de amour fou, de un impulso irresistible que, en cualquier circunstancia, empuja el uno hacia el otro, a un hombre y una mujer, que nunca pueden unirse.» Cierto es que había otros elementos que podían encender la ira de aquellos indómitos espectadores pero no lo era menos que lo sexual como eje argumental resultaba un trágala absolutamente intolerable para la pacata mentalidad de la época.

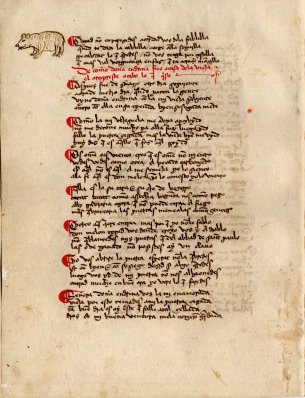

Ya el Arcipreste de Hita, seis siglos antes, en su ‘Libro de Buen Amor’, había contrapuesto desde el principio del texto el amor, caro a Dios, al amor loco (sic) previniendo al lector sobre las funestas consecuencias de este último:

“Et desque está informada et instruida el alma que se ha de salvar en el cuerpo limpio e piensa, e aman, e desea omen el buen amor de Dios, e sus mandamientos: et esto a tal dise el dicho profeta: Et meditabar et mandatis tuis quae dilexi et otro si desecha, et aborresçe el alma el pecado del amor loco d´este mundo”.

La verdad es que el amor loco del buen arcipreste y l´amour fou de Breton no comparten los mismos matices semánticos pero… todo habría sido mucho más sencillo si el propio Juan Ruiz no hubiera apelado a su condición de nacido bajo el signo de Venus para justificar su natural “impulso irresistible” por el amor sensual que le lleva a librar, con poco éxito, todo hay que decirlo, una pertinaz batalla que en sus muchas peripecias galantes le depara la Fortuna. Batalla expresa en el episodio de don Carnal y doña Cuaresma o lucha puntual, con inequívoco sentido erótico, en sus lances con las astrosas serranas que le acosan en sus excursiones por la escarpada campiña castellana.

“El mundo por dos cosas trabaja: la primera, / por aver mantenençia; la otra era / por aver juntamiento con fembra plasentera. / Si lo dixiese de mío, seria de culpar, / díselo grand filósofo, non só yo de rebtar; / de lo que dise el sabio non debemos dubdar, / que por obra se prueba el sabio e su fablar.”

Como vemos lo de echarle las culpas a una autoridad competente, “es bueno que haya niños en casa”, ya era un socorrido recurso para decir lo que se piensa y no sufrir las inevitables collejas de la censura. ¡Ay, bendito Aristóteles! Y de esto, si es cierta la deriva goliardesca del texto, debía saber lo suyo el avispado Juan Ruiz. Bueno es traer aquí la anécdota de Luis Buñuel, en otro de sus impagables impulsos cinematográficos de amour fou, cuando sitiado por los miopes torquemadas franquistas, se ve obligado a cambiar el final de ‘Viridiana´ encerrando a Paco Rabal y Silvia Pinal, su prima en la película, con la criada para jugar a las cartas en la misma alcoba. Si se quería evitar la sospecha del encuentro carnal de los dos protagonistas tras la puerta, la intromisión de una socorrida carabina (¿una reedición de la Trotaconventos?), irónicamente, despertaba las más inconfesables sospechas del espectador que de este modo fantasea, por tanto, con un más escandaloso menáge à trois.

Como vemos lo de echarle las culpas a una autoridad competente, “es bueno que haya niños en casa”, ya era un socorrido recurso para decir lo que se piensa y no sufrir las inevitables collejas de la censura. ¡Ay, bendito Aristóteles! Y de esto, si es cierta la deriva goliardesca del texto, debía saber lo suyo el avispado Juan Ruiz. Bueno es traer aquí la anécdota de Luis Buñuel, en otro de sus impagables impulsos cinematográficos de amour fou, cuando sitiado por los miopes torquemadas franquistas, se ve obligado a cambiar el final de ‘Viridiana´ encerrando a Paco Rabal y Silvia Pinal, su prima en la película, con la criada para jugar a las cartas en la misma alcoba. Si se quería evitar la sospecha del encuentro carnal de los dos protagonistas tras la puerta, la intromisión de una socorrida carabina (¿una reedición de la Trotaconventos?), irónicamente, despertaba las más inconfesables sospechas del espectador que de este modo fantasea, por tanto, con un más escandaloso menáge à trois.

Bajo la inspiración del Ars amatoria de otra autoridad infalible, el infeliz Ovidio, nuestro atribulado arcipreste se empecinará una y otra vez en sus baldíos intentos y requiebros. Recordemos que no otra cosa es lo que empuja a los amantes del antes mentado film, encarnados por Gaston Modot y Lya Lys, en su infructuosa búsqueda desenfrenada del principio de placer. Casi una ‘quête’ si tiramos del término con ribetes mistéricos al que apela Victoria Cirlot en su empresa griálica. Y es que siguiendo el dictado poético de André Breton, papa del movimiento del subconsciente, la película del aragonés reúne un aluvión de materiales diversos que conectan con ese azar objetivo del poeta francés. Azar que, de nuevo, nos traslada al concepto de Fortuna medieval, ya aludido. En una suerte de centón, como también quería ver Menéndez Pelayo en ‘El Libro de buen amor’, nos tropezamos con un collage literario que con digresiones de toda laya y trufado por ese inconfundible tufo poético que desprende la trilogía del gurú francés (‘Nadja’, ‘Los vasos comunicantes’ y ‘L´amour fou’) entraremos en un territorio cartografiado a base de sueños y recuerdos donde el papel del narrador en primera persona adopta una postura cercana a la que asumía el clérigo en aquel lejano mil trescientos y pico para hacernos sus confesiones. Ese primoroso y desconcertante ‘patchwork’ sigue religiosamente la pauta propuesta por el Conde de Lautréamont en sus ‘Cantos de Maldoror’: “Bello como el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección”. Tanto si esta imagen desvela como si no, metafóricamente, una ‘liaison’ sexual, como las que desea fervientemente llevar a cabo nuestro sufrido curita cañón, no podemos pasar por alto la asociación libre de ideas y la belleza convulsa que exigen los máximos preceptos de la parroquia modernista. Como antes señalábamos, el buen amor de Juan Ruiz sería intachable si no fuera porque su tono irreverente y su calculada ambigüedad, burla burlando, nos lanzan un cómplice guiño desde su aparente ortodoxia de sacristía. Si, como antes sugeríamos, la literatura goliardesca entra en la obra como vestigio heterodoxo de una época de gran crisis social, política y religiosa, lo que aseguraba en 1924 Menéndez Pidal en su ‘Poesía juglaresca y juglares’, estaríamos frente a un corpus poético que bordea hábilmente los límites del discurso hegemónico y que, por tanto, podría concedérsele carta de naturaleza como anticipo lejanísimo de las corrientes vanguardistas de las que estamos hablando. De nuevo, el azar objetivo como herramienta de conocimiento, después hará lo propio nuestro ínclito Salvador Dalí –coautor de ‘L’Âge d’Or’– con su lúcido método paranoico-crítico, se nos antoja, como señalo arriba, una de las claves para nuestro tan insensato paseo dominguero.

Leyendo la ‘Cántica de los clérigos de Talavera’, versión de Ruiz de un oscuro poema goliardesco escrito en latín, nos trasladamos al Toledo del sínodo que promulgó don Gil de Albornoz en 1342 contra un clero que mantenía a sus barraganas en los monasterios y vivía al margen de los votos de pobreza, obediencia y castidad, es imposible no recordar la fascinación que Buñuel y Dalí, con sus amigos de la Residencia de Estudiantes, sentían por la ciudad imperial lo que llevará al primero a filmar, casi 40 años después, su inquietante ‘Tristana’ allí mismo. Si los dignatarios de la curia papal le servían en su primera película para defenestrarlos deportivamente con otros objetos absurdos, en esta, la “repulsiva” atracción de Catherine Deneuve por el cuerpo yacente del Cardenal Tavera le lleva a impulsarla, en un irrefrenable gesto inconsciente, a besar los fríos labios de mármol de la estatua. Las columnas del claustro o los garbanzos, indiscernibles como electrones, o de cómo el azar sigue haciendo de las suyas…

Para colmo la rechifla del arcipreste sobre la dificultad de la comunicación, ya nos había alertado sobre la correcta lectura de su obra, es acentuada por el hilarante episodio de la falta de entendimiento entre el docto griego frente al paleto romano con unas señas ininteligibles. Y, acto seguido, en el no menos jocoso cuento de los magos que aun pronosticando diferentes desenlaces al mismo, aciertan todos en sus respectivos oráculos. Ambos ejemplos sacan a relucir otro paralelismo con el film. Gaston Modot sólo se librará de los policías, que le llevan preso por las calles de Roma, cuando les muestre el certificado oficial después de que sus palabras se hayan demostrado inútiles. Incluso los malentendidos de los dos amantes recuerdan a los de Juan Ruiz en su lance con la mujer mora y en sus encuentros grotescos con las rijosas rústicas.

Para colmo la rechifla del arcipreste sobre la dificultad de la comunicación, ya nos había alertado sobre la correcta lectura de su obra, es acentuada por el hilarante episodio de la falta de entendimiento entre el docto griego frente al paleto romano con unas señas ininteligibles. Y, acto seguido, en el no menos jocoso cuento de los magos que aun pronosticando diferentes desenlaces al mismo, aciertan todos en sus respectivos oráculos. Ambos ejemplos sacan a relucir otro paralelismo con el film. Gaston Modot sólo se librará de los policías, que le llevan preso por las calles de Roma, cuando les muestre el certificado oficial después de que sus palabras se hayan demostrado inútiles. Incluso los malentendidos de los dos amantes recuerdan a los de Juan Ruiz en su lance con la mujer mora y en sus encuentros grotescos con las rijosas rústicas.

Si, como pensamos, las primeras manifestaciones dogmáticas del arcipreste en sus loas a la Virgen y a Jesucristo son una envoltura necesaria para arropar, en ejemplar simetría, a modo de pórtico y epílogo, su magna obra, es preciso aclarar que en el centro se encuentra la pieza más apetitosa de la función que no es otra que la historia erótica de don Melón y dona Endrina. Algún inquisidor, en su papel de `Camelot du roi` avant la lettre, presumiblemente mutiló el manuscrito privándonos del esperado encuentro sexual. Si bien el valor simbólico del melón queda meridianamente claro, el de su partenaire femenino merece algún comentario. Se hace patente en clave metafórica que el enmarañado y espinoso arbusto que nos ofrece el fruto de marras no nos lo va a poner nada fácil. Deberemos, pues, burlar y superar la ardua prueba que nos impone la hojarasca (lo decimos con la más osada de las intenciones) para llegar a conquistar la preciada baya. Como lectores, en identificación plena con el amante por obra y gracia del poeta, debemos pagar el peaje impuesto para, llegado el momento, acceder al sancta sanctorum (dicho también con toda la ironía del mundo). Una visión interior distante y distinta, pues, de la que nos ofrece Cirlot pero no por ello menos jugosa. Parecería que la figura fantasmal de la Nadja bretoniana aflorara, a su vez, en una réplica de ese arcipreste que nos escamotea su identidad como otro codiciado tesoro escondido y, si es cierto, que, como se piensa, este estuvo sometido a cautiverio vendría otra vez a replicar en su encierro el de la heroína que cautivó a Breton y desencadenó en él múltiples efectos, en un mágico ad infinitum de eterno retorno. Autobiografías ficticias que se retroalimentan de la propia vida a través de un mundo entreverado de lirismo y sensualidad.

Si el arcipreste coloca el buen amor bajo la tutela divina, según la cual sólo es lícita su culminación si tiene lugar bajo el paraguas del sacramento del matrimonio, no está tan claro que su vinculación se dirija al concepto del amor de San Agustín o mejor, al del amor cortés. Es más si esto fuera así, los episodios que nos va a ir desgranando se deberían poner bajo la advocación del amor loco. Ya avanzamos que pese a las buenas intenciones iniciales, al alcalaíno le interesa el Eros griego en claro detrimento de los otros tres tipos de amor etiquetados por la caterva griega (Storgé, Philia y Ágapé). Es precisamente el impulso desenfrenado del Eros lo que le llevará a transgredir el ordenamiento religioso, las disposiciones morales, las normas de trato social, las costumbres, es decir, a cuestionar las reglas sobre las cuales se estructura la sociedad y esto es lo que no va a poder consentir nunca el statu quo.

De igual modo, l´amour fou bretoniano tampoco aclara más allá de lo que busca cuando al final del libro homónimo aparece la enigmática frase que el autor le dedica a su hija Aube: “Te deseo que seas amada locamente.” ¿El valor absoluto del amor? Como sabemos, el amor ocupa un lugar privilegiado entre los mitos fundacionales del Surrealismo. El amor es una fuerza capaz de alterarlo todo, de trastocar los valores individuales o colectivos, de hacer añicos lo convencional y transformar la vida, arrastrándonos hacia lo desconocido. Pero para que el amor adquiera este carácter convulsivo ha de liberarse de las ligaduras que lo atan, debe convertirse en el Amor absoluto, único, maravilloso, aquel que se sitúa por encima de cualquier otra consideración, de la moral y de la razón pragmática, aquel que tiene su único sentido y fin en sí mismo.

De igual modo, l´amour fou bretoniano tampoco aclara más allá de lo que busca cuando al final del libro homónimo aparece la enigmática frase que el autor le dedica a su hija Aube: “Te deseo que seas amada locamente.” ¿El valor absoluto del amor? Como sabemos, el amor ocupa un lugar privilegiado entre los mitos fundacionales del Surrealismo. El amor es una fuerza capaz de alterarlo todo, de trastocar los valores individuales o colectivos, de hacer añicos lo convencional y transformar la vida, arrastrándonos hacia lo desconocido. Pero para que el amor adquiera este carácter convulsivo ha de liberarse de las ligaduras que lo atan, debe convertirse en el Amor absoluto, único, maravilloso, aquel que se sitúa por encima de cualquier otra consideración, de la moral y de la razón pragmática, aquel que tiene su único sentido y fin en sí mismo.

Una historia de amor que comenzó en un café de París entre el surrealista que buscaba afanosamente el amor loco y la niña/mujer Jacqueline Lamba que con su intervención propiciaría consiguió que el azar se objetivase como inédito método de conocimiento. “No niego que el amor tenga disputas con la vida; afirmo que aquel debe vencer y por eso elevarse a una conciencia poética tal de sí mismo que todo lo que encuentre necesariamente hostil se funda en la hoguera de su propia gloria”, escribe el amante transfigurado en pleno raptus vital.

Si como pensaba Jacqueline Lamba – “Toda expresión en arte fuera de la Libertad y el Amor es falsa.” – podemos concluir, sin riesgo a equivocarnos ya, que el poeta Juan Ruiz nos legó una de las obras de más feroz sinceridad que se han escrito y alumbró sin percatarse una senda mágica que con el tiempo desembocaría en una oscura calleja del París de entreguerras. Sólo el demonio de Tasmania podrá seguir caminando en el vacío.