Markus Gabriel, en su obra Yo no soy mi cerebro (2015) aborda una preocupación esencial y persistente en la filosofía de las últimas décadas. Gabriel se incorpora así la tradición humanista, preocupada por el excesivo hincapié de discursos pretendidamente científicos respecto a la comprensión de la realidad y a la experiencia humanas. En Yo no soy mi cerebro, desarrolla Gabriel la teorización iniciada en otra obra anterior, Neoexistencialismo (concebir la mente humana tras el fracaso del naturalismo), sobre cómo se debe abordar el estudio de la condición humana y sobre cómo las tesis cientificistas del naturalismo radical, son incapaces de dar una respuesta cabal a la vieja pregunta de ¿qué es el ser humano?

Preocupación nacida de las crecientes injerencias de ideologías que se presentan como resultado del desarrollo de la “Ciencia”, como es el caso de las derivadas de los estudios más recientes de la neurociencia. Pero no solo articula la defensa de la filosofía ante esa intrusión, sino también frente a la pretensión cientificista de excluir y expulsar del ámbito de lo teórico a la misma filosofía y a sus aportaciones para la comprensión y explicación de la realidad. Markus Gabriel impugna la pretensión de que la ciencia sea la única fuente de conocimiento y el único criterio de verdad, pues esa pretensión se apoya en la hipótesis indemostrada de que el espíritu del hombre se limita a sus funciones cerebrales.

A finales del siglo XX, la postmodernidad (ver artículo sobre la filosofía posmoderna) constituyó el más serio intento de ruptura con la tradición filosófica, aunque no el único. Para los posmodernos el mundo y la realidad no son objetivables, no existen los hechos, la verdad o la realidad. Solamente existen interpretaciones subjetivas. Los posmodernos trataban de “liberar” (¡!) al hombre de la ilusión opresiva de que la vida tiene un sentido cognoscible. Pero, desde el subjetivismo radical posmoderno, nada tiene sentido por sí mismo, más allá del sentido que cada uno le dé y, así, el esfuerzo de la filosofía para conocer el mundo cómo realmente es, más allá de cómo se aparece, deviene inútil o, peor aún, una especie de alucinación colectiva y opresora.

Pero no fue ese el único ataque recibido entonces por la filosofía. Desde el “cientificismo” también se intentó hacer lo mismo. En un momento crucial para las ciencias y la tecnología, con el desarrollo de la informática a finales del siglo XX, la filosofía también sufrió el embate del “cientificismo”. Es esta una ideología nacida a comienzos del siglo XIX, con el utilitarismo de Bentham (1748-1832) –ver artículo sobre Jeremy Bentham– y el positivismo de Comte (1798-1857). Un cientificismo que se ha mantenido después como una constante, en sus diversas formulaciones. Y eso, pese a la inconsistencia de la ley de los tres estados (teológico, metafísico y positivo), de Comte, y pese a las indeterminaciones de la “felicidad” y la “utilidad” para los más de Bentham.

El “cientificismo” considera que sólo los conocimientos científicos son conocimiento, en puridad, y que el “método científico” se puede y debe aplicar a cualquier ámbito de la vida intelectual y moral. Propone, pues una hegemonía espiritual, no de las ciencias, si es que eso fuese posible, sino de un pretendido “racionalismo científico”, autoafirmado como la única racionalidad posible. El cientificismo también sostiene que la “Ciencia” ya posee el conocimiento de, si no toda, sí de las partes fundamentales de la realidad y del mundo. Y cuestiona los demás conocimientos y saberes que, o son reducibles a ciencias, o no son saberes. De este modo, la filosofía se ve descalificada, carente de espacio y de sentido propios.

El “cientificismo” considera que sólo los conocimientos científicos son conocimiento, en puridad, y que el “método científico” se puede y debe aplicar a cualquier ámbito de la vida intelectual y moral. Propone, pues una hegemonía espiritual, no de las ciencias, si es que eso fuese posible, sino de un pretendido “racionalismo científico”, autoafirmado como la única racionalidad posible. El cientificismo también sostiene que la “Ciencia” ya posee el conocimiento de, si no toda, sí de las partes fundamentales de la realidad y del mundo. Y cuestiona los demás conocimientos y saberes que, o son reducibles a ciencias, o no son saberes. De este modo, la filosofía se ve descalificada, carente de espacio y de sentido propios.

Para el alemán Markus Gabriel (ver artículo sobre Gabriel y el nuevo realismo filosófico), las concepciones cientificistas son erróneas, tanto en lo ontológico como en su epistemología. Para él, la cuestión no está en optar por cosmovisiones religiosas, denunciadas por falsas desde el cientificismo ateo, o una cosmovisión científica alternativa. Ambas cosmovisiones estarían equivocadas, al menos en tanto que visiones totalizadoras del mundo. La verdad, para Gabriel, no puede quedar limitada a la ciencia, pues también hay verdad en las ciencias sociales, en la jurisprudencia, en las humanidades, en el arte, y hasta en la religión. Para el nuevo realismo es inaceptable que la ciencia se constituya en la medida última y única de la verdad y de la realidad, porque la filosofía, como la jurisprudencia, la lingüística o la historia, tienen cosas importantes y verdaderas que decir acerca del mundo.

El nuevo realismo no plantea crítica alguna a la ciencia como fuente de conocimiento. La filosofía no es una instancia que pueda dilucidar si las ciencias están o no acertadas. La crítica se plantea respecto del intento de crear una ideología, el cientificismo, fundado en una quimera, la “Ciencia”, que es lo que ha pretendido el nada científico “cientificismo”. El problema, para Markus Gabriel, nada tiene que ver con el desarrollo científico. Es un problema derivado de la introducción en el discurso teórico, como si se tratase de “ciencia”, o de una parte de ella, de interpretaciones filosóficas erróneas derivadas del conocimiento científico, no un problema de los resultados de ese conocimiento.

El propio hecho de hablar de la “Ciencia”, en singular y con mayúscula, denota una pretensión metafísica extra-científica y errada. La “Ciencia” no existe, existen las ciencias. Las ciencias formales (lógica y matemática) y las naturales (física, química, botánica, biología, etc.), a las que acompañan las ciencias aplicadas. Las ciencias tienen pocas semejanzas entre sí y son muy dispares los objetos y fenómenos que estudian. En lo que se asemejan es en lo que no tienen de científicas. Las ciencias utilizan métodos, deductivo e inductivo, y parten de la observación y la experimentación, para establecer reglas generales. También se asemejan en sus criterios de confirmación y de falsación. Y así, las ciencias, en lo que se asemejan, es en lo que la filosofía les aporta, pues qué sea método, experimentación o criterios de confirmación, son materias extra-científicas, siempre fueron y serán materias propias de la filosofía.

La pretensión de que esa “Ciencia” cientificista (valga la expresión) sea la última instancia y el único valor de base del conocimiento constituye verdaderamente un peligro. Es una propuesta que, consciente o inconscientemente, remite a la platónica república de los filósofos-reyes, que en la actualidad sería la de los expertos y de los tecnólogos, y finalmente deriva hacia el llamado “Estado ético” igualmente absoluto, que pretende poder decidir cuál es el verdadero bien de los ciudadanos, incluso contra la opinión y preferencias de éstos. La visión de esa “Ciencia” como un todo carente de matices, totalmente cohesionada con un discurso único sin contradicciones, es algo peor que una fantasía alucinada: es una idea anticientífica y claramente totalitaria.

Las ciencias son realistas por naturaleza y siempre lo han sido. Realismo que incluye perfiles metafísicos, pues las ciencias no rechazan su relación con la filosofía. Una vieja relación que data de los presocráticos y de su propósito de estudiar la physis con la Filosofía Natural, inclusiva de todas las ciencias y saberes. Para los antiguos, las ciencias se situaban en los denominados por Aristóteles (384-322 a. C.) saberes de la “techné” (τέχνη) y la “episteme” (ἐπιστήμη). Saberes completos pero inferiores a la “sabiduría” (Sofía, Σοφία). Markus Gabriel, por esa razón, habla de la existencia y permanencia en la filosofía y en las ciencias de un realismo “clásico”. No se crítica a las ciencias, sino a esa pretensión del cientificismo de convertir esa quimérica “Ciencia”, en instancia metafísica desde la que implantar una determinada verdad de perfil absoluto.

Las ciencias son realistas por naturaleza y siempre lo han sido. Realismo que incluye perfiles metafísicos, pues las ciencias no rechazan su relación con la filosofía. Una vieja relación que data de los presocráticos y de su propósito de estudiar la physis con la Filosofía Natural, inclusiva de todas las ciencias y saberes. Para los antiguos, las ciencias se situaban en los denominados por Aristóteles (384-322 a. C.) saberes de la “techné” (τέχνη) y la “episteme” (ἐπιστήμη). Saberes completos pero inferiores a la “sabiduría” (Sofía, Σοφία). Markus Gabriel, por esa razón, habla de la existencia y permanencia en la filosofía y en las ciencias de un realismo “clásico”. No se crítica a las ciencias, sino a esa pretensión del cientificismo de convertir esa quimérica “Ciencia”, en instancia metafísica desde la que implantar una determinada verdad de perfil absoluto.

Para Markus Gabriel, la filosofía tiene la tarea de establecer la ordenación de los saberes y definir el ámbito de cada uno, así como sus límites, sus pretensiones de totalidad, etc. La filosofía debe permanecer atenta a los avances de las ciencias naturales, en especial en los temas que revisten un mayor carácter filosófico, como el de la relación mente-cuerpo, el libre arbitrio o libertad, la ontología del mundo natural, etc. La tarea de la filosofía en la actualidad precisa poseer una mínima competencia científica, en general, que en las humanidades es una competencia filológica e histórica. Y requiere abrirse al debate público más general, esto es, que la filosofía ha de desenvolverse en los espacios públicos, abierta al gran público.

En el último cuarto del siglo XX, como antes se indicó, la filosofía se vio fuertemente cuestionada también desde el moderno cientificismo. Entre los autores que protagonizaron esa tendencia destaca el británico Richard Dawkins (1941), con sus obras El gen egoísta (1976) y El fenotipo extendido (1982), que retomó esta línea de pensamiento que después han desarrollado, entre otros, el psicólogo canadiense Steven Pinker (1954), o el psiquiatra norteamericano Andrew Newberg (1966), con sus estudios sobre la neurociencia. El nuevo realismo cuestiona la teorización cientificista efectuadas desde la “neurociencia”, a la que se ha denominado “neurofilosofía”.

La neurofilosofía, o filosofía de la neurociencia, es una ideología más del cientificismo que se presenta como una filosofía nacida de los desarrollos producidos por la neurociencia en los últimos años. La neurofilosofía ha intentado revisar, desde los más recientes estudios de la neurociencia, la teorización definida por la filosofía de la mente. La neurofilosofía se presenta como alternativa a la visión clásica de la filosofía sobre el espíritu, al que identifica físicamente con el cerebro. El punto debatido es, sin duda, la vieja pretensión cientificista de reducir los asuntos humanos a términos estrictamente científicos. Se trata de nuevo de planteamientos que no se apoyan en los conocimientos neurobiológicos, en sí mismos considerados, sino en interpretaciones filosóficas elaboradas a partir de la neurociencia.

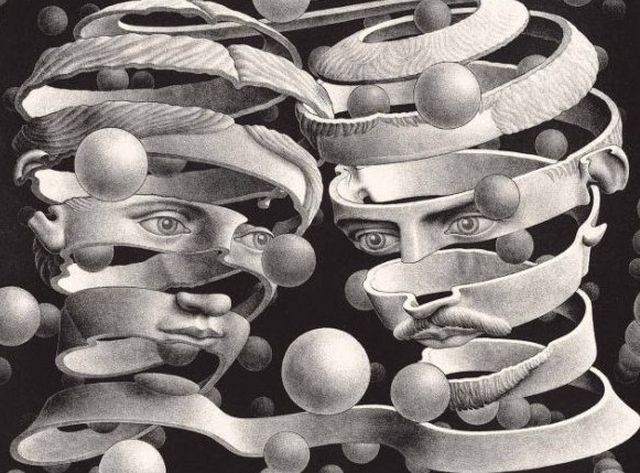

Con base en esos desarrollos científicos, los neurofilósofos han concluido que todas las funciones tradicionalmente atribuidas al espíritu humano se podrían localizar en las distintas áreas cerebrales. A partir de esta idea, pretendidamente “científica”, el cientificismo derivado de la neurociencia propone establecer un determinismo absoluto con base en la genética y las funciones cerebrales. Los seres humanos devienen así en autómatas predecibles. No están dotados de memoria, entendimiento o voluntad, sino sólo de un código genético que los predestina y unas funciones cerebrales que los determinan. La conducta responde en sus actitudes, pensamientos y creencias a un implacable código genético, cuyo único propósito es proyectarse a futuro mediante la reproducción.

Ha de reiterarse que las tesis elaboradas sobre la base de los avances de las neurociencias, se apoyan en interpretaciones filosóficas erróneas del conocimiento biológico y neurológico, no sobre el conocimiento biológico y neurológico en sí mismo. Lo que se plantea desde las tesis cientificistas de la neurofilosofía es que la conciencia, esa particular percepción de la vida que es diferente y única para cada persona, estaría localizada en algún área cerebral, de forma material y tangible y, por tanto, sería susceptible de análisis científico, cuantificación, clasificación, etc., y hasta de manipulación. Un asunto que, para Markus Gabriel, presenta el grave problema de dilucidar si la libertad de los individuos es o no una materia propia de las ciencias. No es, desde luego, un asunto menor.

Ha de reiterarse que las tesis elaboradas sobre la base de los avances de las neurociencias, se apoyan en interpretaciones filosóficas erróneas del conocimiento biológico y neurológico, no sobre el conocimiento biológico y neurológico en sí mismo. Lo que se plantea desde las tesis cientificistas de la neurofilosofía es que la conciencia, esa particular percepción de la vida que es diferente y única para cada persona, estaría localizada en algún área cerebral, de forma material y tangible y, por tanto, sería susceptible de análisis científico, cuantificación, clasificación, etc., y hasta de manipulación. Un asunto que, para Markus Gabriel, presenta el grave problema de dilucidar si la libertad de los individuos es o no una materia propia de las ciencias. No es, desde luego, un asunto menor.

Esta probado que la memoria se localiza en áreas cerebrales específicas, o que la capacidad para el habla se localiza en otras. Igualmente sucede con la visión o el oído. Pero no está probado, ni podrá estarlo, que la creatividad artística sea una mera función neuronal, a través de reacciones bioquímicas determinadas, o que la religión sea el resultado de un determinado gen, el “gen divino”, o que, como sostiene Dawkins, la fe religiosa esté conectada con la configuración genética. No es cierto que ciencia alguna haya probado que eso pueda ser así. La forja de ideas, o de conceptos y teorías, de sinfonías musicales o del arte en general, no se pueden reducir a solo las reacciones de los componentes químicos que operan en las células cerebrales.

Sin duda, dice Markus Gabriel, sin un cerebro no existiría el hombre, no podría pensar o ser consciente. Pero, sin tomar el desvío de muchas y complejas argumentaciones adicionales y erróneas, de ahí no se sigue que pueda identificarse al hombre con su cerebro, aunque sin él no sería nada el ser humano. Una razón por la que el hombre no es solo cerebro está simplemente en el hecho de que tiene un cuerpo que no se compone solo de neuronas, sino que tiene otros órganos, también esenciales para la vida, que están formados por otros tipos de células.

Y tampoco se puede dejar de considerar que la interacción social con otros es lo que permite al hombre ser lo que es. Si no hubiese interacciones con otros individuos, el hombre podría tener capacidad para hablar, pero no podría hablar ninguna lengua y probablemente no sería capaz siquiera de sobrevivir, porque los humanos no son seres solipsistas, que puedan llegar a tener conciencia sin necesidad de comunicarse con los demás. Lenguaje y comunicación, relaciones sociales, etc., y otros hechos culturales trascendentales, que no pueden explicarse por la sola razón de tener un cerebro.

Como antes se advirtió, el reduccionismo cientificista se encuentra lleno de peligros. Al reducir el espíritu humano a una serie de datos computacionales y a poco más que sinapsis neuronales, se está asumiendo que las decisiones del hombre no se toman por su conciencia (o por su espíritu), sino por un cerebro autónomo determinante y sobre-determinado. Obviamente, las repercusiones que para la libertad trae consigo esa formulación son muy altas. Pero, aunque esta concepción tampoco es nueva, hoy en día encuentra un ambiente social y cultural más propicio para tener éxito, en el marasmo nihilista generado por la posmodernidad.

Markus Gabriel rebate esos planteamientos, pero no con un planteamiento contrapuesto, sino proponiendo el uso libre y autónomo de la capacidad de pensar. No se debe olvidar que la libertad es una cualidad propia del espíritu, inherente a él. La libertad es uno de los grandes impulsos vitales y también es la libertad una premisa imprescindible para la fundamentación de la ética. Solo es posible formular una propuesta ética, si los sujetos a los que se dirige son libres y no están predeterminados y predestinados por condicionamientos invencibles. Aunque se trate de condicionantes de carácter pretendidamente “científico”, como sucede en el caso de las derivaciones cientificistas de la neurociencia.