El dominio de una lengua escrita por parte de una cultura ha supuesto a nivel historiográfico su inclusión en la Historia, concepto contrapuesto a la Prehistoria, es decir, el periodo definido por la no existencia de documentos escritos. Pero más allá de esta simple división cronológica, es el uso de la escritura durante el periodo de transición entre la Prehistoria y la Historia (denominado Protohistoria) lo que la convierte no solo en un multiplicador cultural, sino también en un elemento de prestigio.

Centrándonos en nuestra península, ¿cuál fue la primera representación escrita comprensible de la que tenemos constancia?. Para conocer su contexto debemos situarnos cronológicamente en los inicios del primer milenio antes de nuestra era. A partir de ese momento, llegan a nuestras costas los denominados pueblos colonizadores procedentes del Mediterráneo oriental: fenicios, griegos y cartagineses. Los fenicios son los primeros colonizadores que establecen relaciones comerciales con las poblaciones indígenas, ampliando así sus mercados y accediendo a los minerales y otros recursos que se encontraban en la península.

Las fuentes clásicas nos informan de un patrón de asentamiento y relación comercial denominado factoría. Ubicados en las cercanías de las vías fluviales, estos asentamientos fortificados incluían edificaciones, estructuras portuarias y un almacén central donde se guardaban las mercancías, base del intercambio comercial. Estas factorías no fueron atestiguadas arqueológicamente hasta el descubrimiento y estudio del yacimiento de Los Toscanos, en la desembocadura del río Vélez (Ayamonte, provincia de Málaga).

A pesar de conocer testimonios arqueológicos fenicios anteriores (especialmente la necrópolis Puig des Molins en Ibiza) es en los años sesenta cuando se descubre la necrópolis fenicia Laurita, en el Cerro de San Cristóbal (Almuñecar, provincia de Granada). Esta necrópolis se relaciona con el asentamiento conocido como Sexi, siendo excavadas veinte tumbas en pozo, con veintidós enterramientos de incineración en urnas de alabastro. Según Manuel Pellicer Catalán, el pequeño tamaño de la necrópolis debe ser puesto en relación con una élite perteneciente a los primeros colonizadores fenicios asentados en Sexi.

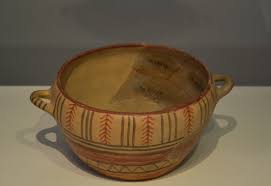

Los vasos de fabricación egipcia utilizados como urnas cinerarias por los fenicios, suponen un caso único en el contexto funerario del Mediterráneo occidental, debido a su importancia como objetos de prestigio por su alto valor y singularidad.

Juan Antonio Martín Ruiz, en su estudio acerca del uso de dichos vasos nos indica la importancia de estos materiales, utilizados a pesar de no estar completos (falta de un asa) o de contar con alguna reparación. Vincula los vasos egipcios a un canal comercial de distribución muy restringido, propio de relaciones entre casas reales y aristocracias. Con ello, el grupo social enterrado en la necrópolis justificaba su estatus privilegiado y se cohesionaba en un proceso cultural que el autor ha denominado «antepasados de memoria larga», y que los uniría con un antiguo linaje fenicio. Todo ello apoyaría la idea anteriormente citada, por la cual el grupo familiar de la necrópolis fue el fundador de la colonia fenicia de Sexi.

Es en este contexto funerario donde encontramos la primera representación escrita comprensible en nuestra península, con independencia de su lengua, procedencia o soporte. Concretamente se encuentra en un vaso egipcio de mármol gris veteado, procedente de Egipto y perteneciente a uno de los vasos canopos del faraón hicso Apofis I, de la Dinastía XV. Estos vasos tenían la finalidad de conservar diversos órganos del difunto, datándose entre finales del siglo XVII y comienzos del XVI, antes de nuestra era.

Siguiendo la aportación de Federico Molina y Josep Padró, quienes estudiaron el vaso en el marco de los materiales, sin contexto arqueológico, encontramos sobre el borde superior del vaso una inscripción jeroglífica situada entre dos circunferencias concéntricas, en las que se puede leer: «El dios bueno, señor del Doble País, cuyo poder alcanza victorias totales y que no hay país exento de rendirle servicios, el Rey del Alto y Bajo Egipto, el hijo de Re, dotado de vida, y la hermana real Charudyet, que sea dotada de vida».

No podemos olvidar la falta de contexto arqueológico del vaso de Apofis I. Su aparición, en una casa particular cercana al yacimiento, lo relaciona con él, pero nos priva de la información necesaria para su correcta interpretación.

El estado de la cuestión podrá cambiar en un futuro, pues todo el conocimiento histórico está abierto a nuevas aportaciones y por tanto a nuevas interpretaciones.

Un texto en lengua jeroglífica, escrito en un vaso canopo, reubicado en una necrópolis fenicia y descubierto para la ciencia en una vivienda particular.

Un maravilloso recorrido histórico para nuestra primera representación escrita conocida.