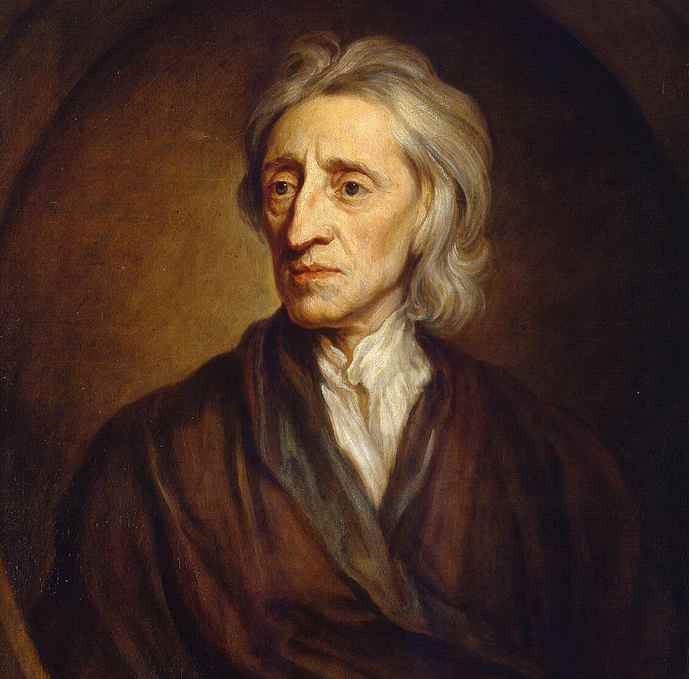

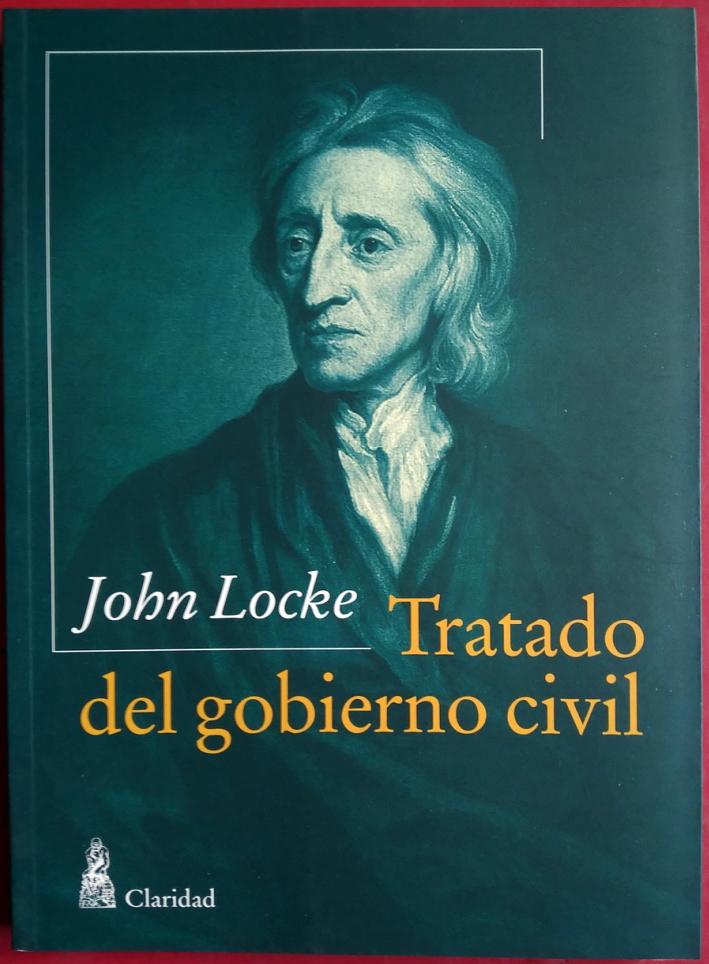

John LockeJohn Locke (1632-1704) ocupa una merecida posición sobresaliente, principal, en la teorización de la democracia liberal. Una posición que ha sido universalmente reconocida por lo innovador y revolucionario de su pensamiento. Pero para entender esa posición hay que referirse a algo más que a la innovación intelectual, indudable, que significó. Se ha de unir el hecho de su participación directa en la Gloriosa Revolución inglesa (1688) y, sobre todo, el de su influencia, también directa, en la primera gran revolución de la modernidad, la Revolución Americana (1776-1783). El liberalismo nació como una propuesta de rebeldía y de crítica al orden establecido, con el propósito de cambiar el mundo en dirección hacia la libertad. Una propuesta que sostenía, y todavía hoy sostiene, que toda aristocracia, toda posición dominante y todo monopolio, así como en general todas las concentraciones de poder, tienden a convertirse siempre en fuentes de privilegio y opresión. El liberal no puede ser considerado un conservador, pues el liberalismo surgió para combatir los privilegios y defender todos los derechos individuales, todos.

John LockeJohn Locke (1632-1704) ocupa una merecida posición sobresaliente, principal, en la teorización de la democracia liberal. Una posición que ha sido universalmente reconocida por lo innovador y revolucionario de su pensamiento. Pero para entender esa posición hay que referirse a algo más que a la innovación intelectual, indudable, que significó. Se ha de unir el hecho de su participación directa en la Gloriosa Revolución inglesa (1688) y, sobre todo, el de su influencia, también directa, en la primera gran revolución de la modernidad, la Revolución Americana (1776-1783). El liberalismo nació como una propuesta de rebeldía y de crítica al orden establecido, con el propósito de cambiar el mundo en dirección hacia la libertad. Una propuesta que sostenía, y todavía hoy sostiene, que toda aristocracia, toda posición dominante y todo monopolio, así como en general todas las concentraciones de poder, tienden a convertirse siempre en fuentes de privilegio y opresión. El liberal no puede ser considerado un conservador, pues el liberalismo surgió para combatir los privilegios y defender todos los derechos individuales, todos.

Entre la Gloriosa Revolución (1688) y la Revolución Americana (1776), casi pasaron cien años. En la primera, John Locke fue el hombre que pensó el sistema político resultante de esa revolución. Y de la segunda fue inspirador, directamente citado en la Declaración de Independencia (1776). En ambas revoluciones Locke fue trascendental. Y lo fue porque había formulado una teoría que, si bien no era exactamente original, sí estableció de modo concluyente que la legitimidad de todo gobierno depende del consentimiento de los gobernados y que, cuando los gobernantes violan reiterada y gravemente y los derechos de los gobernados, no sólo cabe el tiranicidio teorizado por Juan de Mariana (1536-1624) y la Escuela de Salamanca, sino que Locke afirma la existencia de un derecho de resistencia a la opresión. No se debe olvidar, justo en este punto, a Halifax (George Savile 1633-1695), contemporáneo y amigo de Locke, pues fue él quien expresó esas mismas ideas, de un modo quizá solo intuitivo, pero que sirvieron de inspiración a Locke.

También ayuda a explicar esa posición principal el que John Locke, más que escuela, aunque desde luego tendría una escuela importante como se verá, dejase unos principios que fueron adoptados por todos sus continuadores. Locke ha sido considerado el iniciador de la Ilustración Inglesa, el Enlightenment, y las dos líneas principales en las que ésta se bifurcó, le tuvieron como inspirador y reivindicaron su filiación empirista y lockeana. En efecto, el utilitarismo de Bentham (1748-1832), que tuvo en David Ricardo (1772-1823) y John Stuart-Mill (1806-1873) sus figuras más destacadas, reivindicó su filiación respecto al pensamiento de Locke. Igualmente, la denominada Escuela Escocesa, con David Hume (1711-1776) y Adam Smith (1723-1790), que son sus más genuinos representantes, admitieron siempre su condición de continuadores del pensamiento de Locke. Incluso los hombres del primer liberalismo inglés, los whigs, como Burke (1729-1797) también consideraron a Locke como su inspirador.

Y, más aún todavía, Locke es considerado también como uno de los principales inspiradores de la Ilustración Americana, tan importante, como poco conocida en Europa. Norteamericanos revolucionarios como Franklin (1706-1790), o como Paine (1737-1809), el autor de Common Sense y de Rights of Men, o Jefferson (1743-1826), autor de la Declaración Independencia, siempre consideraron que una de las bases principales de su pensamiento político estaba en Locke. Y es que, probablemente, lo que finalmente más ha contribuido al éxito del pensamiento de Locke ha sido el que su obra fuese invocada por los fundadores de la Gran República de la modernidad. Quizá el hecho de su influencia en los revolucionarios americanos fue lo que más ha contribuido a situarlo en esa posición central. Porque la Revolución Americana sí que fue una revolución que triunfó, a diferencia de la francesa. Y, además, su vigencia no se limitó sólo a los años de la guerra de la independencia (1776-1783). En la historiografía norteamericana la Revolución de 1776 se ha prolongado habitualmente en el periodo de la denominada ‘época revolucionaria’, o de la ‘Ilustración Americana’, que comprende el periodo que va de 1760 a 1820, más o menos. Es decir, que llegaría dese luego a la Constitución de 1787 y hasta la guerra con Inglaterra de 1812, y algo más. Pero que tampoco concluiría ahí, en 1820, de modo abrupto ya que, aunque paulatinamente cada vez más tenue, se prolongaría hasta la llamada Democracia Americana, inaugurada con la Presidencia de Andrew Jackson (1829-1837). Esa Democracia que asombró a Alexis de Toqueville, tal como lo plasmó en su obra clásica ‘La Democracia en América’.

Pero, como ya se ha dicho, la obra de Locke no es exactamente original o, al menos, no lo es en su totalidad. No sería justo dejar de mencionar que la obra política de Locke está influida y unida de modo inseparable con la obra política de Spinoza (1632-1677). Fueron ambos, no uno sólo, los inspiradores de esos sistemas de gobierno denominados con el tiempo ‘democracia liberal’, que han terminado por afirmarse en todo el mundo como modelos del buen gobierno. Y ambos se apoyaron abundantemente en la teoría del origen del poder formulada por los autores españoles de la Escuela de Salamanca (Suárez, Las Casas y Mariana, principalmente), quienes habían establecido que el gobernante no recibe el poder de Dios, sino que lo recibe del Pueblo, a quien Dios lo ha entregado. Una teoría formulada en contraposición a la teoría del poder de luteranos y anglicanos, que proponían que era Dios quien entregaba directamente el poder al Gobernante que, de este modo, asumía en la perspectiva protestante el doble papel de Rey y Papa, a la vez.

Pero, como ya se ha dicho, la obra de Locke no es exactamente original o, al menos, no lo es en su totalidad. No sería justo dejar de mencionar que la obra política de Locke está influida y unida de modo inseparable con la obra política de Spinoza (1632-1677). Fueron ambos, no uno sólo, los inspiradores de esos sistemas de gobierno denominados con el tiempo ‘democracia liberal’, que han terminado por afirmarse en todo el mundo como modelos del buen gobierno. Y ambos se apoyaron abundantemente en la teoría del origen del poder formulada por los autores españoles de la Escuela de Salamanca (Suárez, Las Casas y Mariana, principalmente), quienes habían establecido que el gobernante no recibe el poder de Dios, sino que lo recibe del Pueblo, a quien Dios lo ha entregado. Una teoría formulada en contraposición a la teoría del poder de luteranos y anglicanos, que proponían que era Dios quien entregaba directamente el poder al Gobernante que, de este modo, asumía en la perspectiva protestante el doble papel de Rey y Papa, a la vez.

Se sabe que Spinoza y Locke se relacionaron y cruzaron correspondencia. Y Locke estuvo en contacto directo con el círculo de Spinoza durante su exilio en Holanda (1683-1688), donde conoció las dos obras políticas de Spinoza, el Tratado Teológico-Político y el inconcluso Tratado Político. Y también fue en su exilio holandés donde compuso Locke sus dos Tratados sobre el Gobierno. Pero en el orden mundano de esa época Spinoza era una compañía, más que mala, pésima. Debe recordarse que Spinoza (el gran maldito), y el spinosismo todo, a causa de su presunto ateísmo, tuvieron siempre encima el anatema simultáneo de protestantes, judíos y católicos, de todos, hasta bien entrado el siglo XIX. Como sabemos, Spinoza no firmó con su nombre ninguna de sus obras principales. Sus ediciones circularon clandestinamente, y hasta manuscritas, ya que muchos ejemplares fueron quemados lo mismo en Londres, que en París, Roma o Berlín, en los siglos XVII y XVIII. Las inquisiciones no fueron sólo cosa de católicos, no se engañe nadie. En las actualmente tolerantes Holanda e Inglaterra, no gusta recordar hoy los terribles excesos de la persecución religiosa, especialmente contra los católicos, pero también contra otros, como los anabaptistas, y entre ellos mismos, anglicanos contra calvinistas, calvinistas contra luteranos… con matanzas y persecuciones muy superiores en intensidad y número de víctimas a las tradicionalmente achacadas a la Inquisición española.

Locke no se prodigó en citas al escribir. No citó una sola vez en toda su obra a Spinoza o a los maestros salmantinos. No se malinterprete tampoco nada de todo esto. En el contexto en que le tocó vivir, John Locke fue más prudente que meramente oportunista al utilizar textos de Spinoza sin citarlos, pues eso le podría acarrear problemas de persecución incomprensibles hoy, pero tremendos en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII. Por otra parte, ya Locke había hecho igual con los autores de la Escuela de Salamanca, como acreditan numerosos estudios. Pasa mucho con los autores de esos dos siglos, XVII y XVIII, que fueron muy recatados al citarse unos a otros. La intolerancia religiosa y las persecuciones por esta causa no fueron ajenas a esta aparentemente ‘distraída’ moralidad intelectual. Spinoza incurrió también en esa misma práctica, y llegó a hacerlo hasta en el modo tan superlativo ya citado, renunciando incluso a firmar sus obras para evitar que fuesen prohibidas antes de su publicación, ¡en Holanda!

En fin, Locke escribió sobre la tolerancia en un mundo intolerante que no sólo conoció, sino que lo padeció. En la Inglaterra anglicana del siglo XVIII, pasaban cosas como los terribles motines y disturbios ‘antipapistas’ causados por la introducción del Calendario Gregoriano, en 1752. Y a los jesuitas que se apresaba en Gran Bretaña o en Irlanda, y a sus colaboradores directos, se los ahorcó sin contemplaciones ni formación de causa, hasta bien entrado el siglo XIX. En ese contexto, citar al ateo Spinoza o a los maestros católicos españoles de la Escuela de Salamanca era demasiado arriesgado, hasta para Locke seguramente. Y no olvidemos tampoco que el propio Locke, merecidamente considerado como el filósofo de la tolerancia, definió en su obra que había tres grupos que deberían quedar excluidos de la tolerancia: los ateos, los católicos y los musulmanes. A los ateos los excluyó por carecer de fundamento para la moral; a los católicos por depender espiritualmente de un poder extranjero, el Papa de Roma; y a los musulmanes, como él mismo dijo, ‘por ser sus principios morales incompatibles con la civilización británica’. La libertad y la tolerancia modernas, tal como las conocemos hoy, son muy recientes, demasiado. Tanto, o tan poco, como el tiempo en que los regímenes constitucionales liberales se fueron transformando en democracias liberales. No hace mucho más de 150 años en los casos más precoces, como el de los Estados Unidos de América.

Baruch SpinozaFueron pues ambos, Locke y Spinoza, los creadores de las bases teóricas de un pensamiento político que se fue afirmando durante el siglo XVIII y que recibió el nombre de ‘liberalismo’ en España, a comienzos del siglo XIX. Un pensamiento que establece la libertad individual y el consentimiento de los gobernados, como base del buen gobierno. Una base que, a su vez, es consecuencia directa de la teorización del ‘contrato social’ de Locke, o de ‘convenio social’ en Spinoza. Los ciudadanos, en tanto que partes contratantes, nunca pierden su soberanía. Pueden delegarla, pero sólo en un contexto legal de participación ciudadana y de sistemas de control del gobierno. Spinoza avanzaría incluso un paso más y llegó a plantear la antigua idea del gobierno de la mayoría, es decir, la democracia. Si bien, como Aristóteles, aceptó los sistemas de gobierno mixto, es decir, monárquico-democrático o aristocrático-democrático. Por su parte Locke se centró en definir como ideal un sistema de gobierno mixto, monárquico-democrático, fundamentado en un Parlamento elegido por los ciudadanos, cuya función es elaborar las leyes y elegir y controlar al gobierno. También planteó el principio de la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Y, como antes se apuntó, bajo la influencia de Mariana, Locke fundamentó igualmente el derecho de los ciudadanos a rebelarse si el estado se transforma en tiranía, es decir, el derecho de resistencia a la opresión.

Baruch SpinozaFueron pues ambos, Locke y Spinoza, los creadores de las bases teóricas de un pensamiento político que se fue afirmando durante el siglo XVIII y que recibió el nombre de ‘liberalismo’ en España, a comienzos del siglo XIX. Un pensamiento que establece la libertad individual y el consentimiento de los gobernados, como base del buen gobierno. Una base que, a su vez, es consecuencia directa de la teorización del ‘contrato social’ de Locke, o de ‘convenio social’ en Spinoza. Los ciudadanos, en tanto que partes contratantes, nunca pierden su soberanía. Pueden delegarla, pero sólo en un contexto legal de participación ciudadana y de sistemas de control del gobierno. Spinoza avanzaría incluso un paso más y llegó a plantear la antigua idea del gobierno de la mayoría, es decir, la democracia. Si bien, como Aristóteles, aceptó los sistemas de gobierno mixto, es decir, monárquico-democrático o aristocrático-democrático. Por su parte Locke se centró en definir como ideal un sistema de gobierno mixto, monárquico-democrático, fundamentado en un Parlamento elegido por los ciudadanos, cuya función es elaborar las leyes y elegir y controlar al gobierno. También planteó el principio de la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Y, como antes se apuntó, bajo la influencia de Mariana, Locke fundamentó igualmente el derecho de los ciudadanos a rebelarse si el estado se transforma en tiranía, es decir, el derecho de resistencia a la opresión.

Todos estos asuntos, como a cualquiera se le alcanza, son de bastante más actualidad de lo que pudieran parecer a primera vista, pues siguen definiendo los ejes del debate político del mundo actual más trascendental. El gran debate político del mundo actual sigue siendo el Debate de la Libertad. Porque, no se engañe nadie, en el mundo actual sólo vivimos en régimen de libertad, en democracias liberales, un exiguo tercio de los casi 8.000 millones de habitantes del planeta. Europeos y americanos, y no todos, australianos y neozelandeses, y la India y algún otro país menor de Asia (Corea, Taiwan), son democracias liberales, más o menos imperfectas. El resto, unos dos tercios de la humanidad, casi 6.000 millones viven bajo despotismos, tiranías, teocracias, dictaduras… No lo olvidemos.

El liberalismo ha sido el inspirador de los grandes proyectos transformadores de la realidad y de la vida de los últimos 200 años, en España y en todo el mundo, pero no rige en todo el mundo. Quizá parte del éxito del liberalismo ha radicado en su rechazo de lo utópico en favor de lo posible. Y es que, a diferencia de los irredentismos, sean religiosos o sean ateos, el liberalismo nunca ha pretendido, ni pretenderá jamás, establecer el paraíso en la tierra. No promete la felicidad universal, ¡un imposible!, sino que asegura a cada uno la libertad para elegir el camino de lo que él considere su propia felicidad. Las ideas liberales han sido las únicas que han demostrado tener capacidad efectiva para extender la libertad y el bienestar en todo el mundo, desde hace más de doscientos años.

Nótese que no se ha utilizado ni una sólo vez en este texto la expresión ‘liberalismo político’, ni tampoco ‘liberalismo económico’. El liberalismo es sólo uno. No hay un ‘liberalismo económico’ malo, y un ‘liberalismo político’ bueno. Lo que ha hecho el liberalismo, desde el espíritu científico e ilustrado que lo caracteriza, ha sido la más cabal aceptación de la realidad de las cosas, de natura rerum, parafraseando a Lucrecio. Una aceptación de la realidad que ha significado, en lo económico, el reconocimiento del mercado como eje central de la economía, y la necesidad de que éste sea libre, de lo que no se ha derivado nunca ninguna clase de opresión o de injusticia, como lo demuestra la propia evolución de nuestras sociedades en los últimos doscientos años, en renta y riqueza.

Los liberales siempre han defendido, y desde luego Spinoza y Locke lo hicieron, la propiedad privada y la libre empresa, como derechos humanos. Y lo hicieron por razón de su concepción del individuo, de la persona, como el centro de la acción en la sociedad, pues el hombre, cada hombre, nunca puede considerarse que sea un medio, sino que es un fin en sí mismo. Frente a todos los colectivismos, los liberales siempre han sido partidarios del individualismo filosófico, que afirma la primacía del individuo. Por esa razón, los liberales de todas las épocas han ratificado esa filiación, esta inclinación a favor del individualismo —político y económico—, que no siempre fue fácil de defender, por razón de la influencia de que han gozado los postulados socialistas durante años. Pese a ello, y en contra de esos postulados, los liberales han mantenido siempre que la democracia es una doctrina derivada y basada sólo en el humanismo.

Por eso, la afirmación y defensa de la libertad individual ha sido siempre para los liberales la base de la que ha de partirse también para la resolución de los problemas sociales. Para romper la dinámica de la precariedad social hay que abrir la economía al objeto de facilitar la creación y aumento de la riqueza, único modo contrastado de que la pobreza y la exclusión social disminuyan. Es decir, la libertad, junto con la igualdad ante la Ley, como único medio de asegurar la igualdad de condiciones para la promoción social, porque se trata de acabar con la pobreza, no con la riqueza.

Por eso, la afirmación y defensa de la libertad individual ha sido siempre para los liberales la base de la que ha de partirse también para la resolución de los problemas sociales. Para romper la dinámica de la precariedad social hay que abrir la economía al objeto de facilitar la creación y aumento de la riqueza, único modo contrastado de que la pobreza y la exclusión social disminuyan. Es decir, la libertad, junto con la igualdad ante la Ley, como único medio de asegurar la igualdad de condiciones para la promoción social, porque se trata de acabar con la pobreza, no con la riqueza.

No debe terminar esta breve reseña sobre el nacimiento del liberalismo sin revisar otro de los grandes hitos revolucionarios del pensamiento liberal desde sus inicios. Me refiero a la primera teorización de la necesidad de que los Estados fuesen laicos. Es decir, que el Estado debía permanecer al margen de las confesiones religiosas. Locke y Spinoza padecieron una situación que hoy no se quiere recordar nunca. La reforma protestante goza de tan buena fama, que nadie recuerda ya que la Reina de Inglaterra es Jefe Suprema de la Iglesia Anglicana, como los príncipes luteranos alemanes y escandinavos o los reyes de Holanda, eran a la vez el máximo Gobernante temporal (Rey) y el máximo Gobernante espiritual (Papa), como sucede todavía hoy en cualquier teocracia musulmana, con Rey o con Ayatolah. Promover la separación de la Iglesia Anglicana del Gobierno británico fue un acto verdaderamente valiente de Locke, que si no le trajo consecuencias funestas fue por un azar histórico.

La entronización del rey holandés Guillermo III, en 1689 estuvo a punto de generar un problema constitucional muy serio en Inglaterra, a la que Locke había regresado poco después de su acceso al trono. El holandés era calvinista y, claro, la Iglesia Anglicana no estaba dispuesta ser regida por un calvinista, o bajo la inspiración de un calvinista. Todavía estaba muy reciente el recuerdo de la dictadura puritana (calvinista) de Cromwell. Pero Guillermo de Orange era muy popular en Inglaterra, ya que era el único gobernante de entonces que había vencido a Luis XIV de Francia, en el continente; y también era Guillermo un hombre de muy fuerte carácter, y la Reina mantuvo siempre una muy alta armonía con su esposo en todo. Cierto que el Rey Guillermo tampoco tuvo mucho interés en meterse en teologías, pues sus convicciones religiosas no eran muy profundas. La fórmula finalmente adoptada fue ratificar el Derecho británico de que Guillermo, consorte de la Reina, María II, no tenía ninguna posición ni función en la Iglesia Anglicana. No obstante, dadas su personalidad y su popularidad, sí se permitió al Rey Guillermo gobernar, pese a que las leyes británicas lo prohibían expresamente. No obstante la existencia de ese entorno político propicio para formular la primera propuesta de separación ¡en Inglaterra! de Iglesia y Estado, hacerlo fue un acto valiente y muy importante. Locke lo formuló con una sutileza de la que no dispuso Spinoza en este punto, pues quizá la situación de Holanda era en materia religiosa mucho más restrictiva que la de Inglaterra, a finales del siglo XVII. Pero ambos, Locke y Spinoza fueron mucho más lejos en esta materia de lo que, en su momento, habían sentado los teóricos españoles de la Escuela de Salamanca, que ya habían planteado el problema.

La Escuela de Salamanca, como católica que era, tenía perfectamente clara la separación existente entre el poder temporal (el Rey de cada país) y el poder espiritual (el Papa de Roma). Y también tenían claro el Evangelio de San Mateo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero esa nítida y hasta radical separación de las cabezas del poder temporal y del espiritual, pues alguna vez hasta estuvieron en guerra reyes y Papas, se producía en el contexto de unas monarquías que se declaraban a sí mismas católicas, como sucedía con las de los países católicos (Austria, Francia, Polonia, Hungría, España y Portugal). Quizá por eso los autores de la Escuela de Salamanca no fueron más lejos de establecer que la inadmisibilidad de que Dios pudiese tener participación en el Estado, como sostenían los protestantes. Para los autores españoles clásicos, recuérdese, no era Dios quien le daba el poder al Gobernante, sino que se lo otorgaba el Pueblo, que era al que Dios había dado el poder realmente. El tiranicidio era el remedio último que habían propuesto los clásicos españoles para acabar con un Gobernante que violase los derechos de sus súbditos.

Locke, inspirándose en Spìnoza, pero más atemperado, adoptó en este punto una postura pragmática y posibilista, al proponer la separación entre la ‘sociedad civil’ y la ‘sociedad religiosa’, sobre la base de la libertad de conciencia en materia de creencias, es decir, sobre la base de la libertad religiosa. Y sobre la base la tolerancia, pese a las mencionadas autolimitaciones que él mismo se impuso. Un planteamiento el de Locke que también tuvo éxito, pues encontró aplicación práctica directa en la Gran República norteamericana desde su nacimiento, en 1776. Spinoza partía de una situación mucho más difícil en Holanda. Estuvo perseguido por los judíos de Amsterdam, que le expulsaron de la Sinagoga y que incluso intentaron asesinarlo. Y tampoco era bien visto ni por los calvinistas, ni por las autoridades, sobre todo tras el ascenso al rango de Statuder, primero, y de Rey después, del calvinista Guillermo de Orange, lo que hacía su situación muy diferente. Por esa razón, su posición fue más radical. De ahí que Spinoza estableciera que, si Dios no estaba en el Estado, como habían teorizado los maestros de Salamanca, tampoco el Estado debía intentar contraer relación alguna con Dios. La religión no podía ser asunto del Estado. El asunto del que tenía que ocuparse el Estado era otro. El Estado tenía la responsabilidad de asegurar la práctica ordenada de las diferentes confesiones, pues los hombres tenían derecho a la libertad religiosa. La fórmula adoptada en el orden político europeo posterior a la Paz de Westfallia (1648), cuius regio, eius religió (los súbditos tenían que seguir la religión de su príncipe), era inaceptable. Spinoza en sus dos Tratados, el Teológico-Político y el Político, fue muy claro y directo en estas materias.