Exponer los rasgos definitorios del liberalismo en el siglo XXI significa revisar las ideas fundamentales de nuestro pensamiento y plantear las cuestiones más importantes de la política general. Sobre todo cuando la acción de los liberales se realiza principalmente en la sociedad, más como acción cultural y de debate, que como acción política directa, por la limitada presencia liberal activa en la política actual. Por eso se han de revisar conceptos como la vida, como los derechos personales, como el individuo, o como la sociedad civil. Sin olvidar una revisión crítica sobre la vigencia de los grandes ideales que siempre han animado a los liberales, como la libertad, la igualdad, la justicia y el destino de la democracia en España y en el mundo.

Exponer los rasgos definitorios del liberalismo en el siglo XXI significa revisar las ideas fundamentales de nuestro pensamiento y plantear las cuestiones más importantes de la política general. Sobre todo cuando la acción de los liberales se realiza principalmente en la sociedad, más como acción cultural y de debate, que como acción política directa, por la limitada presencia liberal activa en la política actual. Por eso se han de revisar conceptos como la vida, como los derechos personales, como el individuo, o como la sociedad civil. Sin olvidar una revisión crítica sobre la vigencia de los grandes ideales que siempre han animado a los liberales, como la libertad, la igualdad, la justicia y el destino de la democracia en España y en el mundo.

Unos ideales que compartimos y en los que nos reconocemos. Unos valores que inspiraron los grandes cambios que ha experimentado la humanidad en los dos últimos siglos. Porque el liberalismo ha sido el constructor del mundo moderno. En lo económico, en lo político y en lo social. Antes de la revolución industrial, las crisis económicas lo eran de escasez, y tras la revolución industrial lo han sido de todo lo contrario.

No se suele recordar que, tanto en términos nacionales de España, como en todo el mundo, la creación de riqueza, y la renta de los individuos, no ha hecho más que crecer a buen ritmo en los últimos 200 años. En la España de 1850, para una población de 15 millones de habitantes, el producto interior bruto real per cápita era de 2.073 $ (en Dólares GENK de 2011), y en 2017, para una población de 46,5 millones de habitantes, fue de 34.674 $ (1). Y todo ello, en el marco de sistemas de gobierno que han desarrollado la libertad y los derechos individuales y su protección, como nunca se había conocido en la historia. Es pasado, sí, pero es también uno de los motivos que nos hacen ser liberales.

El liberalismo político creó el constitucionalismo en siglo XVIII. Y, durante los siglos XIX y XX, nació de ese constitucionalismo la moderna democracia que, a finales del siglo XX, era ya el modelo general de buen gobierno en todo el mundo. No fue un proceso fácil, sino tormentoso y complejo, que culminó la voluntad emancipadora de la época revolucionaria liberal, en la que las más elevadas ambiciones humanistas tomaron forma. Y hoy continua expresando los valores que debemos hacer prevalecer en el presente y en el futuro: la iniciativa individual como motor del progreso y del bienestar, la lucha contra los monopolios y el estatismo, la defensa de los consumidores, la generación y la distribución del conocimiento y de la riqueza, la solidaridad general, las causas humanitarias, el cuidado y protección del medio ambiente, y la defensa de los derechos individuales y de la democracia.

1. Una historia perdida que hay que recuperar

Las principales líneas del pensamiento y de la política de los liberales están escritas en la historia. Aunque esta historia empezó antes de 1776 o de 1812, antes de Spinoza, Locke y Montesquieu, pues se puede rastrear hasta la ‘Escuela de Salamanca’, de los siglos XVI-XVII. La palabra ‘liberal’, de origen español, acredita la aportación hispana al liberalismo, un importante aporte, sin duda, para su configuración. Hay una historia del liberalismo, en la que España desempeña un importante papel, y hay una historia del liberalismo en España, no desconocida, pero sí poco recordada y que, a su vez, forma parte de nuestra historia nacional. La Historia de la Sociedad El Sitio de Bilbao es parte integrante de esa historia. Es la historia poco conocida y nunca suficientemente destacada del esfuerzo de muchas generaciones, sostenido durante más de 200 años para instaurar la libertad en el mundo, y que ha conocido diversas alternativas.

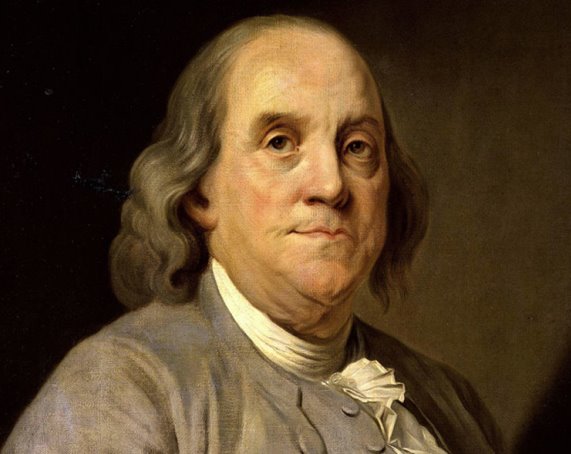

FranklinEl humanismo del Siglo de las Luces propuso la libertad, la ilustración y el progreso, material y moral, como las bases de la convivencia social del porvenir. El liberalismo comenzó así desde una perspectiva de rebeldía ante el mundo. Una perspectiva que sostiene que la aristocracia y la jerarquía, así como en general todas las concentraciones de poder, tienden a convertirse siempre en fuentes de privilegio y opresión. El liberal no puede ser conservador, aunque también defienda la propiedad privada, pues el liberalismo surgió para combatir los privilegios. Estos antecedentes ilustrados son fundamentales, pues hay que volver a las fuentes del liberalismo: la filosofía racionalista, el espíritu científico, los valores democráticos, los derechos individuales, la solidaridad, o el propósito de hacer progresar la sociedad hacia la libertad y el bienestar.

FranklinEl humanismo del Siglo de las Luces propuso la libertad, la ilustración y el progreso, material y moral, como las bases de la convivencia social del porvenir. El liberalismo comenzó así desde una perspectiva de rebeldía ante el mundo. Una perspectiva que sostiene que la aristocracia y la jerarquía, así como en general todas las concentraciones de poder, tienden a convertirse siempre en fuentes de privilegio y opresión. El liberal no puede ser conservador, aunque también defienda la propiedad privada, pues el liberalismo surgió para combatir los privilegios. Estos antecedentes ilustrados son fundamentales, pues hay que volver a las fuentes del liberalismo: la filosofía racionalista, el espíritu científico, los valores democráticos, los derechos individuales, la solidaridad, o el propósito de hacer progresar la sociedad hacia la libertad y el bienestar.

En Franklin (1706-1790) o en Condorcet (1743-1794), como en Floridablanca (1728-1808) o en Jovellanos (1744-1811), entre otros muchos, en sus proyectos y en sus obras, se encuentra la visión optimista del hombre del siglo XVIII, que propone que todo es posible y que todos los esfuerzos de los hombres, incluso los infructuosos, contribuyen a la liberación de la humanidad. Los liberales siempre hemos estado orgullosos de esa filiación ilustrada, hoy muy olvidada, de la que heredamos la pasión por la Libertad de ese tiempo de ilusión que, tras la Revolución Americana (1776), vio nacer por primera vez en la historia un gobierno efectivamente representativo. Durante el siglo XIX el liberalismo se extendió por toda Europa y América. Cuando terminaba la centuria, casi todos los países de Europa y América se dotaron de sistemas de gobierno más o menos representativos y de Constituciones.

En 1914, la casi totalidad de los países de Europa y gran parte de América se regían por sistemas de gobierno liberales. Hasta imperios como el ruso, el alemán o el austriaco, habían adoptado regímenes más o menos parlamentarios. Y entonces, justo en el momento en que el liberalismo parecía llegar a su cénit, el mundo se vio desbordado por la primera gran oleada del populismo socialista desatada en 1917, con la ‘Revolución Bolchevique’, durante la Primera Guerra Mundial.

Es verdad que el mundo no era exactamente un paraíso en 1914. No obstante, la riqueza y el nivel de vida habían mejorado mucho desde 1800. Pero hay que considerar que el liberalismo nunca ha pretendido, ni pretenderá jamás, establecer el paraíso en la tierra. No promete la felicidad universal, ¡un imposible!, sino que asegura a cada uno la libertad para elegir el camino de lo que él considere su propia felicidad.

Por el contrario, las diferentes utopías socialistas, sí que prometen establecer el cielo en la tierra, y lo continúan prometiendo. Y fue el caso de que, tras largos años de activismo militante, el socialismo consiguió ganar el corazón y las conciencias de gran parte de las élites, que lo difundieron entre mucha gente. Lo recoge con amargura von Misses en las páginas de su obra ‘El Socialismo’ (1922) (2).

CondorcetFascismos, nacionalismos y comunismos se impusieron en numerosos países en las décadas siguientes. Los reiterados fracasos de los socialismos, en cualquiera de sus muchas variantes, culminaron con el hundimiento de la Unión Soviética y del mundo del socialismo real, hacia 1990. Y entonces, pareció que el liberalismo recuperaba una merecida primacía, tanto en el mundo académico, como en la sociedad. Pero visto desde el presente, casi parece que todo fue pura apariencia, no realidad.

CondorcetFascismos, nacionalismos y comunismos se impusieron en numerosos países en las décadas siguientes. Los reiterados fracasos de los socialismos, en cualquiera de sus muchas variantes, culminaron con el hundimiento de la Unión Soviética y del mundo del socialismo real, hacia 1990. Y entonces, pareció que el liberalismo recuperaba una merecida primacía, tanto en el mundo académico, como en la sociedad. Pero visto desde el presente, casi parece que todo fue pura apariencia, no realidad.

En los primeros años del siglo XXI acabó la época de preponderancia liberal alcanzada en el último cuarto del siglo XX, ante la debacle del socialismo real. Un político español bastante conocido escribió en 2006 un libro de éxito titulado ‘La Eclosión Liberal’. Pero para entonces el último florecimiento liberal estaba agotado.

Ya en este siglo, la crisis económica habida entre 2007 y 2015, produjo un nuevo auge de los populismos en Europa y en América, y un nuevo reflujo de la libertad, que ha hecho languidecer el liberalismo, en España y en el mundo.

2. El liberalismo en España

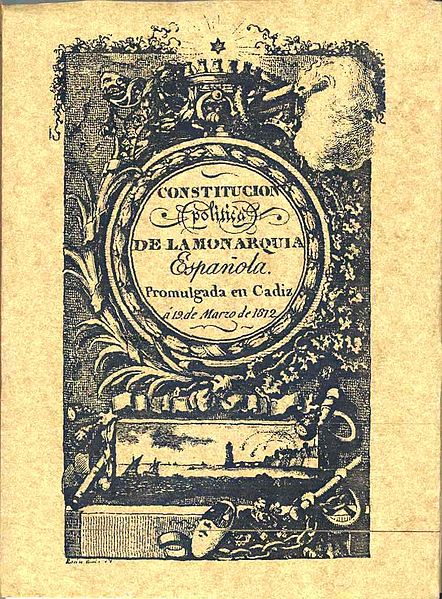

El liberalismo en nuestra patria está marcado por la obra constitucional de Cádiz (1812), realizada en los tiempos difíciles de la Guerra de la Independencia, cuando los españoles establecieron la primera constitución para una sociedad libre. La Constitución de 1812 y sus avatares es uno de los capítulos más complejos y apasionantes de la historia de España. Los debates y las controversias que provocó en su época y en las generaciones siguientes, su efímera puesta en práctica en tres momentos diferentes, y la sistemática violación que padeció en los tres, la modificación de sus preceptos centrales en el Estatuto de 1834 y en la Constitución de 1837, con la que fue definitivamente abandonada por el liberalismo, y otros, son asuntos que merecen estudios específicos. Algunos, incluso muchos de esos asuntos los poseen (3).

La Constitución promulgada en Cádiz, el 19 de marzo de 1812, la Pepa, tuvo una vigencia total de algo más de seis años, en tres periodos diferentes. Primero, desde el 19 de marzo de 1812, al 4 de mayo de 1814, en que fue derogada por Fernando VII; del 8 de marzo de 1820, en que el rey la repuso en vigencia, tras el triunfo del golpe de Riego, al 1 de octubre de 1823; y, por último, del 12 de agosto de 1836, al 18 de julio de 1837, en que entró en vigor la Constitución aprobada ese año. Fue algo menos de lo que estuvo vigente la primera Constitución norteamericana, de 1776, que lo estuvo hasta 1787, y bastante más de lo que lo estuvieron las Constituciones de la Francia revolucionaria, de 1791, 1793, 1795, 1798 y 1802.

Una de las razones, quizá la principal, para que la Constitución de 1812 no terminase de cuajar, consistió en las débiles prerrogativas conferidas al poder ejecutivo para el desarrollo de la acción de gobierno, siempre entorpecida y limitada por la Cámara, lo que también ayuda a explicar por qué fue tan fácilmente derogada en 1814 y en 1823. Pero, de la obra de Cádiz, quedó en pie el Tribunal Supremo, que no fue abolido por Fernando VII. Como todos recordarán, el Tribunal Supremo de España celebró en 2014 su Bicentenario.

Constitución 1812La influencia de la Constitución de Cádiz se proyectó sobre toda la América española, pero alcanzó a muchos más países que los que estaban integrados en la Monarquía Hispánica en 1812, aunque fuera en ellos donde más intensamente se sintió su influjo. Fue el modelo del constitucionalismo en los países latinos, sobre todo en los reinos de Nápoles y Portugal, en los que llegó a estar vigente. Pero también inspiró a los liberales de muchas otras latitudes, como a piamonteses, belgas, irlandeses, polacos, rusos…

Constitución 1812La influencia de la Constitución de Cádiz se proyectó sobre toda la América española, pero alcanzó a muchos más países que los que estaban integrados en la Monarquía Hispánica en 1812, aunque fuera en ellos donde más intensamente se sintió su influjo. Fue el modelo del constitucionalismo en los países latinos, sobre todo en los reinos de Nápoles y Portugal, en los que llegó a estar vigente. Pero también inspiró a los liberales de muchas otras latitudes, como a piamonteses, belgas, irlandeses, polacos, rusos…

En 1833, tras la muerte de Fernando VII y de la mano de los liberales, España retomó la senda constitucional, abandonada en 1814 y 1823, y se abrió paso un decenio revolucionario (1833-1843) que abordó, casi de modo irreversible las reformas políticas y sociales que determinarían la instauración del constitucionalismo y el final del Antiguo Régimen en España. Fue la época en la que brillaron los últimos ‘doceañistas’, como Toreno y Mendizábal. Y también despuntó una nueva generación liberal, con Espartero, Olózaga, y hasta un primer Donoso Cortés liberal exaltado, o los más moderados Alcalá Galiano e Istúriz.

En 1837 se elaboró la segunda constitución liberal. Una Constitución la de 1837, en la que encontramos los principios liberales de 1812, es decir, los derechos individuales, la separación de poderes y el gobierno representativo, fundados sobre los derechos del hombre. Pero, bajo el influjo del liberalismo doctrinario (4), que estableció el sistema de gobierno con base en la doble confianza, de las Cámaras y de la Corona, para la conformación del gabinete.

Las alternativas de revolución y de reacción, caracterizada en España por la permanente amenaza carlista, junto con las pugnas internas entre liberales, moderados y exaltados, cada vez más duras, dificultaron la consolidación y desarrollo de las grandes reformas del primer liberalismo. En 1845, los moderados, entre los que destacaban Narváez, Istúriz, Donoso Cortés y los denominados liberales doctrinarios, formularon una nueva Constitución, pero sobre el modelo de la de 1837, si bien más limitada en todos los sentidos. El sistema nunca llegó a funcionar por las dificultades para establecer un sistema de cambio pacífico del gobierno. La renuencia de los moderados y la Corona a la alternancia en el gobierno con los progresistas, provocó cambios revolucionarios en 1854, con la Vicalvarada. Cánovas del Castillo hizo entonces su primera aparición en la escena política, como autor del Manifiesto del pronunciamiento. Entre los años 1854 y 1856 se produjo el llamado Bienio Progresista que, tras la salida de Espartero del gobierno, abrió paso a los gobiernos de la Unión Liberal, con nuevos dirigentes, como O’Donnell, Serrano, Prim, Sagasta…

Una de las diferencias en las polémicas entre moderados y exaltados, que no siempre se resolvieron limpiamente, se había situado en el papel de la ‘acción revolucionaria’. El liberal no puede ser conservador porque afirma que las aristocracias, las jerarquías y las concentraciones de poder, suelen implicar opresión. Pero tampoco puede ser revolucionario cuando el sistema de gobierno es constitucional.

Para los moderados la Revolución, así con mayúsculas, habría concluido como mucho en 1837, y sólo habría que abordar las reformas que con el tiempo se fueran haciendo necesarias. Pero, tras los excesos del Sexenio Revolucionario (1868-1874), todos ellos, moderados y progresistas, apartarían definitivamente de su ideario el ‘revolucionarismo’. El mismo Espartero, uno de los principales jefes del liberalismo exaltado, se opuso y desautorizó la acción revolucionaria que había preparado la Milicia Nacional en su apoyo, tras su salida del gobierno O’Donnell, en 1856. Y cuando llegaron los sucesivos espasmos revolucionarios de 1868 y 1873, y la Restauración de Alfonso XII en 1875, Espartero no participó y se limitó a pronunciar siempre su célebre máxima, ‘cúmplase la voluntad nacional’.

Las cada vez más agrias desavenencias entre los liberales provocaron la alianza de todos los demás contra los moderados, con la firma del Pacto de Ostende (1867), que preparó la Revolución de 1868. Tras el triunfo de la Revolución, sobrevino el llamado Sexenio Revolucionario (1868-1874), que, tras la experiencia de la ‘importación’ de una nueva dinastía, culminó con la proclamación de la Iª República (1873-1874).

EsparteroPese a comenzar de un modo aparentemente muy prometedor, la revolución de septiembre de 1868, bajo la dirección de Prim, realizó una reforma institucional que se plasmó en la Constitución de 1869, primera Constitución democrática de España. Pero pronto se empezó a deteriorar todo muy rápidamente. El asesinato de Prim (1870), hizo finalmente imposible el asentamiento de la nueva dinastía Saboya y llevó a la proclamación de la Iª República. Un periodo que demostró el extravío y la inutilidad del extremismo revolucionario. Como afirmó Castelar, fue el propio republicanismo el que incendió y aniquiló a la República. Una República que, sacudida simultáneamente por la Guerra Carlista y la Revuelta Cantonal, se desenvolvió en medio del caos más absoluto, hasta que en enero de 1874, Serrano intentó una república ordenada, que no pudo mantenerse.

EsparteroPese a comenzar de un modo aparentemente muy prometedor, la revolución de septiembre de 1868, bajo la dirección de Prim, realizó una reforma institucional que se plasmó en la Constitución de 1869, primera Constitución democrática de España. Pero pronto se empezó a deteriorar todo muy rápidamente. El asesinato de Prim (1870), hizo finalmente imposible el asentamiento de la nueva dinastía Saboya y llevó a la proclamación de la Iª República. Un periodo que demostró el extravío y la inutilidad del extremismo revolucionario. Como afirmó Castelar, fue el propio republicanismo el que incendió y aniquiló a la República. Una República que, sacudida simultáneamente por la Guerra Carlista y la Revuelta Cantonal, se desenvolvió en medio del caos más absoluto, hasta que en enero de 1874, Serrano intentó una república ordenada, que no pudo mantenerse.

El liberalismo revisó en términos autocríticos la experiencia de 1868-1874, que había sido también fruto de sus rivalidades. La reflexión de Cánovas y Sagasta sobre el Sexenio Revolucionario también permitió clarificar y definir con más precisión los objetivos democráticos del liberalismo. Y a la vista de los graves daños causados al conjunto nacional por el extremismo revolucionario que protagonizó la Revuelta Cantonal, los liberales reformularon su proyecto nacional, al margen de aventurerismos extremistas o revolucionarios, como ya se ha dicho.

El activismo revolucionario pretende siempre que la construcción de un mundo mejor solo se puede realizar mediante el aplastamiento y sometimiento de los individuos a las consignas revolucionarias. El liberal opone al revolucionario la libertad, y rechaza el ‘ideal revolucionario’ porque rechaza que los individuos sean obligados a adoptar una ideología. El liberal no puede ser conservador, pero tampoco puede ser un revolucionario, sobre todo si el sistema de gobierno es representativo y democrático, porque los liberales creemos que las sociedades abiertas pueden cambiar gradualmente, para mejor y de abajo hacia arriba, mediante reformas, como la propia realidad nos muestra.

La Constitución de la Restauración (1876), volvió a los principios de la Constitución de 1837, adaptados a la situación española del último cuarto del siglo XIX. Entre los republicanos de 1873, Castelar y sus partidarios optarían por el ‘posibilismo democrático’ y, con el tiempo, se integraron en el Partido Liberal de Sagasta (1891). Del grupo de Castelar procedió el último gran líder político del liberalismo español, Canalejas. Pero la crisis de 1898, sucedida bajo el Gobierno de Sagasta, minó los cimientos del sistema canovista. Y la muerte de los creadores del sistema de la Restauración, la debilitó. Cánovas había sido asesinado en 1897, y Sagasta moriría en 1903. El fracaso del reformismo liberal del moderado Maura, tras la campaña en su contra de 1909 (5), y el asesinato del reformista progresista Canalejas, en 1912, dejaron a los dos partidos liberales dinásticos sin cabeza y a la Restauración indefensa ante la oleada revolucionaria que se produciría en Europa con ocasión de la Primera Guerra Mundial.

En España, la crisis de la Restauración desembocó en la Dictadura de Primo de Rivera (1923), que dio paso a la IIª República, que acabó con la Guerra Civil (1936-1939), tras la que se inició una nueva Dictadura, la del General Franco. España no recuperaría un sistema de gobierno representativo hasta la vigente Constitución de 1978. Un largo paréntesis no-democrático, de unos 52 años, para un país de la tradición liberal del nuestro.

Continua en El liberalismo en el siglo XXI (y II)

NOTAS:

1.- Datos tomados de Leandro Prados de la Escosura, en Fundación Rafael del Pino «Contabilidad nacional histórica de España: gasto y producto, 1850-2017», cuadro nº 25.

2.- Von Mises, Ludwig, «El Socialismo», Unión Editorial, 2007 (traducción de Luis Montes de Oca). Hay localizable en internet un ejemplar, del mismo traductor, de la tercera edición, editada en Argentina.

3.- Díez del Corral, Luis, «El Liberalismo Doctrinario», Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 1984. Quizá el Doctrinario teórico más relevante fue Andrés Borrego, coautor con Antonio Pirala y con Juan Valera de la versión definitiva de la Historia de España de Modesto Lafuente.

4.- Para acercarse a la figura de Espartero.- Lafuente, Modesto, Volumen VI de la «Historia General de España» de Modesto Lafuente (Edición de Juan Valera, Barcelona, 1877); y Figueroa y Torres Mendieta, Alvaro (Conde de Romanones), «Espartero, el General del Pueblo», Espasa Calpe, Madrid 1932.

5.- La infame campaña de «¡Maura no!», realizada tras la Semana Trágica de Barcelona, que llevó a la caída del llamado Gobierno Largo de Maura, en 1909. Maura volvió a presidir el Consejo de Ministros entre 1921-22.