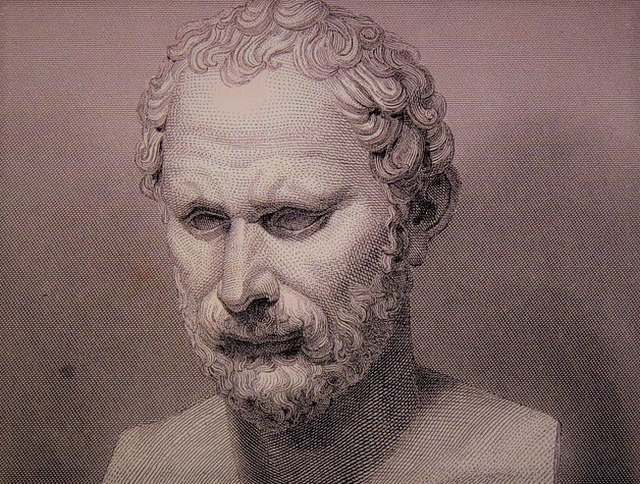

La figura de Demóstenes (384-322 a. C.) se alza solitaria entre los grandes políticos de la Atenas clásica. Es uno de los escasos personajes de la antigüedad greco-latina que siguen siendo objeto de controversia, y su valoración ha sido cambiante en los más de 2.300 años que nos separan del momento de su muerte. Casi todos los grandes personajes de la época clásica han terminado encontrando una opinión general, de encomio o reprobación, pero más o menos unánime, excepto en unos pocos casos, como el de Demóstenes. Sobre casi ningún otro se ha mantenido un enjuiciamiento tan ambivalente, favorable y adverso a la vez, al considerar su figura. En los dos últimos milenios, Demóstenes no ha dejado de ser objeto de debate. Se le ha ponderado, tanto positiva, como negativamente, de modo alternativo en muchas ocasiones, y ha tenido partidarios y detractores.

Demóstenes, brillante orador, quizá uno de los más destacados de la historia, vivió los últimos tiempos de la libertad griega, en la segunda mitad del siglo IV (a. C.). Fue un tiempo de incertidumbres sobre el destino final de la antigua Grecia. Tras la batalla de Mantinea (año 362 a. C.), la Polis de Tebas perdió la supremacía alcanzada en la Hélade diez años antes, tras su victoria en Leuctra (771 a. C.). Y ya no quedó en Grecia una sola Polis con verdadero poder: Atenas, Esparta, Tebas, todas había quedado igualmente debilitadas. Las guerras sostenidas entre Atenas y Esparta, primero, desde el año 431 (a. C.), y luego entre todas la Polis, concluirían poco más de cien años después, con la total sumisión de la Hélade al Reino septentrional y semibárbaro de Macedonia.

Los reyes macedonios, Filipo II (356-333 a. C.) y su hijo Alejandro III, (Alejandro Magno, 356-323 a. C.), mediante la conquista y la sumisión, terminarían por agregar a todas las Polis a su imperio. Y así, tras someter a la Grecia continental, los macedonios conquistarían sucesivamente la antigua Jonia, Cirenaica y Egipto. Destruyeron y sometieron el Imperio Persa y llegaron hasta la India. Sólo la temprana muerte de Alejandro Magno, en el año 323 (a. C.) impidió que Macedonia se expandiese también hacia el Oeste, hacia la Magna Grecia (Italia) y sus colonias en Galia (Massilia) e Hispania (Ampurias, Rosas, etc.). Sabemos que Alejandro Magno tenía establecidos esos designios, aunque nunca pudo llegar a iniciarlos.

Demóstenes fue un ateniense medio típico de la época de la democracia restaurada a comienzos del siglo IV (a. C.). Armero de profesión, como lo había sido su padre, se educó en la Atenas de la Segunda Liga Marítima, reconstruida tras la terrible derrota ante Esparta en el año 404 (a. C.), en la primera gran guerra del Peloponeso. Pertenecía a una generación que sintió el optimismo restablecido en la Polis democrática, recuperada de su caída y con un incipiente poder. Como armero, fue uno más de entre los fabricantes de espadas y armas de Atenas. Pero, como orador político, elaboró la más afilada y punzante retórica, capaz de entusiasmar y arrastrar a la Ekklesia ateniense (Asamblea Popular). La retórica de Demóstenes nunca dejaría de estudiarse en la posteridad, pese a lo adversa que pudo llegar a ser su valoración general en algunos periodos.

Muchos de sus discursos han alcanzado fama universal imperecedera. Su estilo y hasta su temática, han sido empleados con profusión por oradores y políticos posteriores a él, que se inspiraron en sus obras o que, directamente, copiaron sus técnicas de argumentación. Fueron muy famosos sus discursos en contra el Rey Filipo II de Macedonia, a cuyos planes de someter la Hélade a Macedonia siempre se opuso Demóstenes. Fueron sus llamadas Filípicas. Dos siglos después, el romano Cicerón utilizaría estos discursos para elaborar una serie de discursos dirigidos contra Marco Antonio (83-30 a. C.), que han sido llamados las “Filípicas de Cicerón”. Y más aún, la expresión “filípica” ha permanecido hasta los tiempos actuales para referirse a discursos de condena contra alguien y, más particularmente, contra un político.

Desde sus comienzos en política, Demóstenes defendió la primacía ateniense en el proceso de unificación del mundo griego. Una unificación que pretendía liderar Atenas, sobre la base de las alianzas y federaciones de Polis, mediante la consolidación del sistema de la Liga Marítima. Se proponía la unificación mediante el pacto y el acuerdo, y no por la conquista o la subordinación, y sobre la base de la existencia de sistemas de gobierno democráticos en todas las Polis coaligadas. No fue la única opción que se planteó en Atenas en la crisis final de la libertad griega. Otros dos no menos célebres oradores políticos, Esquines (389-314 a. C.) e Isócrates 436-338 a. C.), representaron opciones distintas y contrapuestas, dentro de la misma Atenas. Frente a Demóstenes, Esquines representó la política de subordinación y sumisión a Macedonia, como mejor forma de salvar la independencia de la Polis Ática. E Isócrates representó la opción más posibilista, la política de alianza con los reyes macedonios, también en la idea de salvar la libertad de Atenas. Frente a ambos, Demóstenes representó el espíritu de resistencia, en la tradición de la combativa democracia ateniense de Clístenes (570-507 a. C.), Temístocles (525-460 a. C.) o Pericles (495-429 a. C.).

Sin embargo, la fortuna no sonrió a Demóstenes. El éxito acompañó a los designios macedonios y Demóstenes se vio reducido a la condición de último defensor de una causa perdida. Demóstenes lograría despertar a Atenas y conducirla a la guerra contra Macedonia, hasta en dos ocasiones. Su primera Filípica, en el año 441 (a. C.), levantó un poderoso movimiento en toda la Hélade y llevó a la formación de una alianza militar frente a Macedonia. En el año 438 (a. C.) la alianza fue derrotada por Filipo II de Macedonia en la batalla de Queronea. Atenas firmó un desventajoso tratado de paz que, de facto, supuso la definitiva desaparición de su Segunda Liga Marítima. En junio del año 323 (a. C.), tras conocerse la muerte de Alejandro Magno, Demóstenes fue encarcelado en Atenas. Pero logró escapar y retornó a organizar la lucha por la emancipación del dominio macedonio. En la Guerra Lamiaca, Antípatro (397-319 a. de C.), uno de los Diadocos (los generales de Alejandro que se repartieron su Imperio), derrotó de nuevo a la coalición encabezada por Atenas en el año 322 y persiguió a muerte a Demóstenes. La muerte lo alcanzó en el Templo de Poseidón, en la isla de Calauria. Antes de entregarse a sus perseguidores, Demóstenes tomó una dosis de veneno que portaba, para evitar ser capturado.

Tras la muerte de Demóstenes, en el año 322 (a. C.), la declinante democracia ateniense de finales del siglo IV (a. C.) erigió en su memoria una estatua conmemorativa en cuyo pedestal se grabaron las siguientes palabras: “¡Demóstenes, si tu poder hubiese sido tan grande como tu oratoria, Grecia sería aún libre!”. Ésta primera consideración de sus contemporáneos, valoró en él lo que tuvo de último gran estadista ateniense. Fue el político que despertó a los griegos a la libertad en sus últimas horas, y que fue el campeón de la oratoria contra sus opresores. Tras la derrota de su causa, sus contemporáneos le consideraron también como el hombre que, junto a la tumba de la libertad griega, entonó su oración fúnebre.

El posterior éxito, sobre todo espiritual, que alcanzó el mundo griego con Alejandro Magno, creador del Imperio Macedonio y del Helenismo, condenó la figura de Demóstenes a ser objeto de debate para la posteridad. Frente a la imagen de campeón de la libertad que se le atribuyó inicialmente, surgió su consideración como un arcaísta, casi un retrogrado. Aunque nunca se dejase de estudiar su poderosa oratoria. Y es que, frente a la grandeza del “espíritu helenista” y sus impresionantes plasmaciones culturales, Demóstenes ha sido considerado también el hombre anticuado, casi vetusto, de mentalidad atrasada, que fue incapaz de sobrepasar en su pensamiento los estrechos límites intelectuales de las ya envejecidas y casi caducas Polis, de mediados del siglo IV (a. C.). Y de ahí nacería el juicio negativo, que le ha mirado críticamente por ver en él al hombre que, teniéndolo ante sus ojos, fue incapaz de reconocer el naciente Helenismo, que triunfó en todo el mundo helénico y helenizado, así como después lo haría también en el mundo romano.

Plutarco (46-120), en sus Vidas Paralelas, asoció a Demóstenes con Cicerón (106-34 a. C.), reconociendo a los dos la primacía entre los grandes oradores. En su obra, Plutarco, llegó a decir en honor de ambos que “El poder divino parece haber diseñado originalmente a Demóstenes y a Cicerón bajo el mismo plan, dándoles muchas similitudes en sus caracteres naturales, tales como la pasión por la distinción y su amor por la libertad en la vida civil, o su exigencia de coraje frente a los peligros y la guerra, a la vez que añadió muchos parecidos accidentales. Creo que difícilmente se puede encontrar otros dos oradores que, desde unos comienzos oscuros e insignificantes, se hicieran tan grandes y poderosos; que ambos se enfrentaran a reyes y tiranos; ambos perdieran a sus hijas; fueran expulsados de su país y retornasen con honor; que, huyendo de nuevo de ahí, fuesen ambos capturados por sus enemigos y finalmente acabasen sus vidas a la vez que la libertad de sus compatriotas.”

No obstante, esta respetuosa actitud no impidió a Plutarco, aunque desplegando un mayor rigor crítico contra el político y orador romano, que los valorase desde esa perspectiva ya mencionada: los defensores de la causa perdida de la antigua Polis y de la antigua Civitas, respectivamente. Quizá, en el caso del romano, esa idea de defensa de lo antiguo se podía ligar con la idea de privilegio, lo que no era posible hacer en el caso del ateniense. No obstante, ambos fueron considerados como los hombres que no supieron ver, ni comprender, el futuro luminoso que esperaba al Helenismo, en el caso de Demóstenes, y al Imperio Romano, en el caso de Cicerón. Empeñados los dos en combatir el tiempo luminoso que se cernía sobre el mundo antiguo, perecieron en las luchas que desencadenaron para salvar la ya insalvable libertad antigua.

El juicio de Plutarco, sobre todo por su gran autoridad como moralista, fue compartido durante toda la Edad Media que, pese a reconocerlo como gran retórico, consideró a Demóstenes el político del extravío arcaísta, que casi quiso detener el progreso que anunciaba el emergente Imperio Macedonio. En contraste con ese enjuiciamiento más bien crítico, llamó siempre la atención la magnífica trama argumental de los discursos del ateniense, así como su contundencia y precisión en el juicio. Un contraste que, quizá, esté en la base del cuestionamiento a que ha sido sometido Demóstenes, desde siempre. Su brillante y encendida oratoria, en defensa de la libertad, no pareció nunca que pudiera ser despachada de arcaísmo, sin más. Quedaba abierta así una polémica que se ha mantenido hasta el siglo XX, y ya veremos si continúa en el siglo XXI.

La consideración hacia Demóstenes se mantuvo siempre, pues, junto con Cicerón, es el más celebrado y leído de los oradores antiguos. Pero su figura de defensor de la libertad resucitaría con fuerza en el Renacimiento, lo que ha posibilitado que se haya mantenido abierto el debate sobre su obra política. Los revolucionarios americanos del siglo XVIII lo utilizaron como referencia. Demóstenes fue objeto de atención en la clásica obra The Federalist Papers (traducido al español como El Federalista), publicado en 1788 por Madison (1751-1836), Hamilton (1757-1804) y Jay (1745-1829). Y el también norteamericano Clay (1777-1852) utilizó a Demóstenes en la preparación de muchos de sus discursos políticos. Sin embargo, en el siglo XX, mientras que el francés Clemenceau (ver artículo del autor sobre Clemenceau en Entreletras) reivindicó la figura del Demóstenes más combativo en su obra homónima, la historiografía alemana, fundándose en la idea de necesidad histórica, destacaría su carácter de máximo oponente contra el Helenismo, desde perspectivas inequívocamente críticas.

Cualquier revisión actualizada de la polémica suscitada en torno a Demóstenes, ha de partir de una importante consideración. El hecho fundamental de la Historia Griega, desde Homero hasta Alejandro, fue la Polis, considerada como la forma definitiva de la vida del Estado y del espíritu. Una forma de organización política singular y admirable, sin duda. Fue en el seno de la Polis donde nació y se desarrolló la primera formulación de sociedades libres en la Historia. Pero también esa primera libertad antigua encontró su ocaso, precisamente, en el limitado entorno de las Polis griegas, en donde también pereció. Y en el desenlace de esa crisis final, entre la agonizante libertad antigua y el emergente despotismo helenístico, en el siglo IV (a. C.), justo en el momento en que esa libertad se encontraba a punto de perecer, fue el momento en el que Demóstenes se constituyó en la última gran referencia de la libertad creada por sus antepasados en los siglos VI y V (ambos a. C.).

De la grandeza histórica de Atenas, Isócrates extrajo la conclusión de que aquél brillante y glorioso pasado de las Guerras Médicas 490-478 a. C.) y de la Primera Liga Marítima ateniense (la Liga de Delos, disuelta en el 404, a. C.), se había esfumado para siempre. Un pasado hermoso, pero acabado. Frente a él, Demóstenes encontró en la pasada grandeza de Atenas, más que un impulso, el acicate necesario para que el demos del Ática pusiera en tensión toda su energía, en un último esfuerzo de supervivencia. Un modo de concebir las relaciones del presente con el pasado, el de Demóstenes, que no se presentó tan solo sólo como un problema de voluntad, sino, sobre todo, como un problema de deber: Atenas no podía separase de su historia sin renunciar a sí misma.

En el trance decisivo del final de la libertad griega, Demóstenes fue el hombre en el que encontró su máxima expresión imperativa el rasgo más heroico del espíritu de la Polis. Aunque no puede decirse que fuese un héroe, al modo de Aquiles, ni un líder de éxito, como lo fue Pericles. No se puede idealizar a Demóstenes, sin caer en el absurdo. Fue simplemente, como casi todos, un hijo de su tiempo. Y es esto, precisamente, lo que hace que su lucha parezca tanto más grande y noble, cuanto más sobrehumanos fuesen los proyectos concebidos y más irrealizables los deberes predicados a sus conciudadanos. Quizá, animado por su creencia en la capacidad del cuerpo social de la Polis, de los ciudadanos, de realizar un postrer esfuerzo para sobrevivir ante el trance supremo de la muerte, Demóstenes encabezó la última resistencia, desesperada, antes de desaparecer tras la derrota.

Su último momento, ingiriendo el veneno que portaba, recuerda casi el momento de la muerte del gran filósofo Sócrates (ver artículo del autor sobre Sócrates en Entreletras) condenado por los gobernantes de su tiempo y, al mismo tiempo, querido y llorado por sus contemporáneos y, después, por la posteridad. Ese y no otro es el debate sobre su figura.