Con el Romanticismo del siglo XIX, España vio renacer su prestigio cultural, sobre todo, en sus letras, pero también en las ciencias, las artes y el pensamiento. Un auténtico resurgir, que abrió paso al llamado Segundo Siglo de Oro o Edad de Plata de la cultura española. Autores como el Duque de Rivas (1791-1865), o Antonio García Gutiérrez (1813-1884), que triunfaron en el teatro mundial y hasta en la operística de Verdi (1813-1901), y otros, fueron los iniciadores de esa reaparición mundial de la cultura hispánica, que se prolongaría hasta bien entrado el siglo XX.

Con el Romanticismo del siglo XIX, España vio renacer su prestigio cultural, sobre todo, en sus letras, pero también en las ciencias, las artes y el pensamiento. Un auténtico resurgir, que abrió paso al llamado Segundo Siglo de Oro o Edad de Plata de la cultura española. Autores como el Duque de Rivas (1791-1865), o Antonio García Gutiérrez (1813-1884), que triunfaron en el teatro mundial y hasta en la operística de Verdi (1813-1901), y otros, fueron los iniciadores de esa reaparición mundial de la cultura hispánica, que se prolongaría hasta bien entrado el siglo XX.

Fue una época de figuras universales de la talla de Pérez Galdós (1843-1920), Menéndez Pelayo (1856-1012), Ortega y Gasset (1883-1955), Ramón y Cajal (1852-1934), Menéndez Pidal (1852-1934), García Lorca (1898-1936), o Julio Rey Pastor (1888-1962), por citar sólo a algunos de los más destacados científicos, literatos y pensadores. Una época que, en las artes, también conoció a los grandes pintores españoles contemporáneos, como Sorolla (1863-1923), Dalí (1904-1989), o Picasso (1881-1873). Y hasta en la música, con Albéniz (1860-1909) o Falla (1876-1946).

Sin embargo, el nuevo esplendor cultural hispano, del que ya se tenía plena consciencia en el segundo tercio del siglo XIX, más que superarlo u olvidarlo, reavivó el debate sobre la decadencia española. Un debate iniciado en España tras las nunca bien comprendidas caídas del siglo XVII, con los reveses militares, diplomáticos y políticos sufridos tras la Paz de Westfalia (1648), de los que nunca fue posible recuperarse plenamente. Un debate que se había planteado en el siglo XVII y que ha llegado hasta nuestros días.

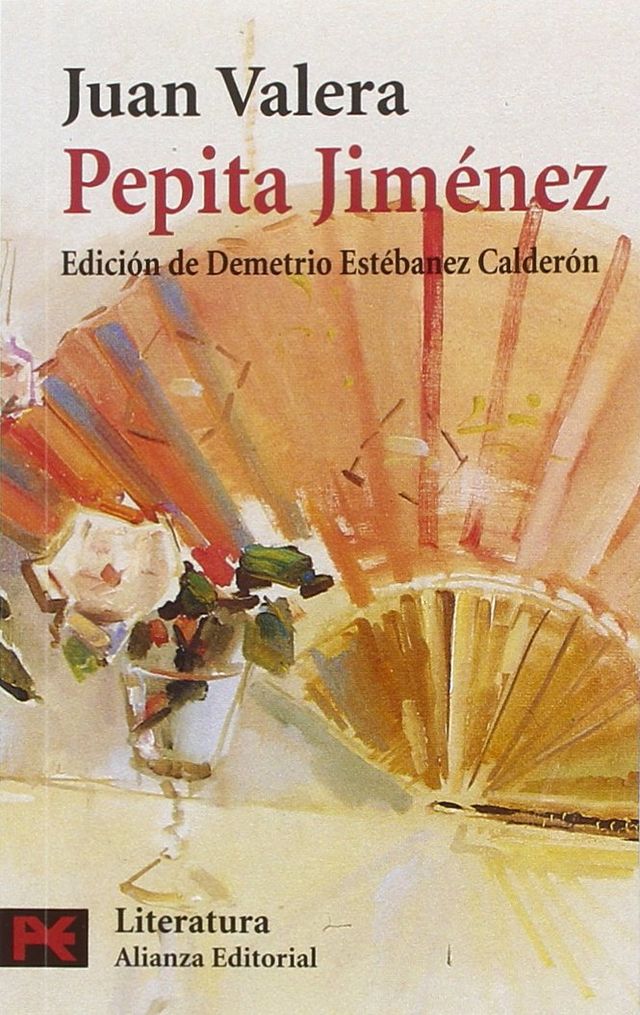

Ya se ha tratado de Juan Valera y Alcalá-Galiano en Entreletras (leer aquí), uno de los más destacados intelectuales españoles de la segunda mitad del siglo XIX. En su tiempo, Valera alcanzó gran popularidad por dos novelas de éxito, Pepita Jiménez (1874) y Juanita la Larga (1895). Sin embargo, se suele olvidar su obra como crítico literario, así como la de ensayista y la de historiador. Como historiador, dirigió la versión definitiva de la Historia general de España, de Modesto Lafuente. Y como ensayista, sobre todo como autor de Discursos Académicos, especialmente en la Real Academia Española, expresó su penetrante y clarificadora visión de España, los españoles y sus principales problemas. Su visión de nuestra historia sigue siendo de interés hoy.

En 1876, Valera abordó las causas de la decadencia cultural en su discurso de contestación al discurso de ingreso en la Real Academia Española de Gaspar Núñez de Arce (leer aquí), si bien centrado solo en la literatura clásica española. En su discurso, Valera afirmó que era muy posible que el fanatismo religioso contribuyese a marchitar el florecimiento de la gran cultura renacentista española. Una brillante cultura generada en el Renacimiento que, en los últimos años del siglo XVII, pereció consumida y casi sin dejar sucesión directa, igual que le sucedió a la dinastía Austriaca bajo la que floreció.

En 1714, con la nueva dinastía francesa, España se alivió y algo se restauró. Y pronto surgió una nueva cultura, aunque ésta, más que retoñar del antiguo tronco hispano, pareció un injerto exótico implantado en el mismo. Pero, con el tiempo, sus resultados llegarían a ser igualmente fecundos, como lo acreditó en el romanticismo esa reaparición cultural de España en mundo, en la mencionada Edad de Plata de la cultura hispánica.

En 1714, con la nueva dinastía francesa, España se alivió y algo se restauró. Y pronto surgió una nueva cultura, aunque ésta, más que retoñar del antiguo tronco hispano, pareció un injerto exótico implantado en el mismo. Pero, con el tiempo, sus resultados llegarían a ser igualmente fecundos, como lo acreditó en el romanticismo esa reaparición cultural de España en mundo, en la mencionada Edad de Plata de la cultura hispánica.

Sin duda, añade Valera, el levantamiento nacional contra los franceses durante las guerras napoleónicas devolvió a España la conciencia de su entidad política, y algo dejó entrever del valor del pensamiento español clásico. Pero el concepto y cimas de la antigua cultura española quedaron entonces difuminadas: después de la guerra contra Bonaparte (1808-1814), quienes se tenían por cultos e ilustrados seguían desdeñando sin disimulo la literatura del Siglo de Oro, que consideraban bárbara y “poco europea”, ponderaban en mucho menos de su valor las contribuciones hispanas a la cultura y negaban las aportaciones de España en ciencias y filosofía.

Más la sumisión cultural a Francia no tuvo en lo intelectual, dice Valera, ni Bailén, ni Zaragoza, ni Gerona, ni Dos de Mayo. Los españoles siguieron, en lo que a la cultura se refiere, tan pacatos y humildes, que era imprescindible que fuesen extranjeros quienes diesen el ejemplo y hasta la noticia, para que se reconociese el valor de las obras hispanas. La admiración de lo extranjero hizo a los españoles imitadores, a veces harto serviles. Se menospreciaba lo propio, se exageraban los defectos y errores, y se olvidaban nuestras aportaciones.

Así estaba la cultura española en el siglo XIX, cuando se inició este último renacer cultural hispano. Algo se alivió la cosa a medida que esa reaparición se afianzaba, pero a juicio de Valera, la situación distaba de haberse superado. El alivio se debió en gran parte a los alemanes, que contribuyeron mucho a que las obras españolas de los siglos XV al XVII volviesen a popularizarse como modelos de las artes, las ciencias, las letras y el pensamiento. Los alemanes del siglo XIX alabaron las aportaciones culturales hispanas y facilitaron a los españoles volver a apreciar los hitos y autores del Siglo de Oro.

Basta citar los nombres de Lessing (1729-1781), Jacobo Grimm (1785-1863), los hermanos Schlegel, Federico (1772-1829) y Guillermo (1767-1845), Herder (1744-1803), Goethe (1749-1832), Hoffman (1776-1822) Schopenhauer (1788-1860) y el mismo Hegel (1770-1831), y hasta Carl Menger (1840-1921), para traer a la memoria cuan poderosamente contribuyeron los estudiosos y sabios alemanes de la época a sacar a España de su abatimiento, con sus alabanzas críticas, sus traducciones y hasta sus comentarios de los clásicos españoles del Siglo de Oro.

Y es que, la edad más floreciente de España, tanto en su supremacía política y militar, como en ciencias, letras, artes y pensamiento, el Siglo de Oro, coincidió con la época de la mayor intolerancia religiosa en toda Europa: los siglos XVI y XVII. Pero en toda Europa, pues fue también el tiempo de la mayor intolerancia y fanatismo de las iglesias protestantes. Recuérdese que el más célebre hereje español, el aragonés Miguel Servet, fue ejecutado en 1553 por Calvino (1509-1564), no por la Inquisición. Y no se olviden las persecuciones contra los católicos en las Islas Británicas, países nórdicos y Alemania en esos siglos, mantenidas en Inglaterra hasta el siglo XX.

Y es que, la edad más floreciente de España, tanto en su supremacía política y militar, como en ciencias, letras, artes y pensamiento, el Siglo de Oro, coincidió con la época de la mayor intolerancia religiosa en toda Europa: los siglos XVI y XVII. Pero en toda Europa, pues fue también el tiempo de la mayor intolerancia y fanatismo de las iglesias protestantes. Recuérdese que el más célebre hereje español, el aragonés Miguel Servet, fue ejecutado en 1553 por Calvino (1509-1564), no por la Inquisición. Y no se olviden las persecuciones contra los católicos en las Islas Británicas, países nórdicos y Alemania en esos siglos, mantenidas en Inglaterra hasta el siglo XX.

Por ello, a juicio de Valera, no podía aceptarse que la intolerancia y el fanatismo religiosos fueran la causa de la decadencia española. Quedaba, pues, determinar qué causa quebró el poder, la grandeza y el crédito de la monarquía española, y con ella, el esplendor cultural de los siglos XVI y XVII en España. Un asunto en el que no conviene, advierte Valera, ni dejarse arrastrar por patriotismos, ni seducir por autores extranjeros, protestantes los más, que, por aversión al catolicismo y envidia póstuma del poderío español, denigran todo. Larga es la lista de los autores que solo hablan de España para injuriarla, añade.

Pero esto, lejos de resolver las dudas, las complicaba. Valera continuó preguntándose, pues, sobre la causa de que se secase y hasta se olvidase tanta fecundidad especulativa y tanta vida del espíritu. España cayó en un marasmo mental, en una sequedad y esterilidad de pensamiento, de los que no ha sabido salir más que para seguir humildemente a los extranjeros, como admiradores ciegos e imitadores. ¿Qué causó tal abatimiento, del que nunca se consiguió salir del todo? Para encontrar respuesta, Valera planteó en su discurso algunos interrogantes.

¿Fue la causa de la caída española el despotismo de los reyes austríacos? No se puede negar que los reyes austríacos fueron despóticos. Pero este mal no fue exclusivo de España. Fue mucho más acentuado en el resto de Europa, especialmente en la protestante y en Francia. Por ejemplo, España fue el único país de la Europa continental que mantuvo operativas, aunque poco activas, las reuniones del órgano de representación del pueblo, las Cortes, entre los siglos XVI y XVIII, salvo en los reinados de Carlos II y Fernando VI. Los Estados generales En Francia, o las Dietas Alemanas, desaparecieron desde el siglo XVI. Es decir, la española fue casi la única monarquía formalmente limitada de Europa, aunque no estuviese muy limitada.

Por tanto, ¿fue la Inquisición la que ahogó el desarrollo cultural de España? Miradas imparcialmente las cosas, tampoco lo parece. En Europa se quemaba viva a mucha más gente, se daban tormentos más horribles y se condenaba mucho más a quienes pensaban distinto. La Inquisición de España casi era benigna, comparada con lo que se hacía en aquel mundo inmundo. Todas las víctimas de la Inquisición española en trescientos años, cifradas por el profesor García Cárcel en 3.000, no suponen ni el 10% de las brujas quemadas en Alemania solo en el siglo XVII. En Francia, sin contar las guerras civiles religiosas, sólo en la noche de San Bartolomé hubo cinco veces más víctimas del fanatismo religioso que las del Santo Oficio en toda su historia. De la persecución de los católicos en Inglaterra, mejor no hablar.

¿Se originó quizás el declive de la ciencia y literatura españolas por la ignorancia de los inquisidores? Parece que tampoco. En aquellos siglos el clero español era mucho más más sabio y los inquisidores eran de las personas más ilustradas del clero español, como puede comprobarse revisando la relación de Inquisidores, disponible en internet. En los comienzos del siglo XVI, fueron Inquisidores de España, entre otros, los erasmistas Cisneros (1436-1517), Adriano de Utrecht (1459-1523) y Alonso Manrique (1471-1538).

Además, como destaca Valera, por más que hayan querido los protestantes presentarse como los padres de la libertad religiosa, la historia se lo niega. Y, como remacha Chesterton (1874-1936) en su Breve Historia de Inglaterra (1917), decir que los protestantes amaban la libertad religiosa sería calumniarles. El francés Guizot (1787-1874), protestante, en su Histoire générale de la civilisation en Europe (1828), tuvo la franqueza de confesarlo: las sectas protestantes fueron siempre más fanáticas y tan intolerantes, o más, que los católicos.

Además, como destaca Valera, por más que hayan querido los protestantes presentarse como los padres de la libertad religiosa, la historia se lo niega. Y, como remacha Chesterton (1874-1936) en su Breve Historia de Inglaterra (1917), decir que los protestantes amaban la libertad religiosa sería calumniarles. El francés Guizot (1787-1874), protestante, en su Histoire générale de la civilisation en Europe (1828), tuvo la franqueza de confesarlo: las sectas protestantes fueron siempre más fanáticas y tan intolerantes, o más, que los católicos.

Por último, ¿vino la caída de España de la alianza entre la teocracia y el opresivo poder real? Tampoco, pues ¿dónde ha habido mayor alianza entre ambas potestades que en Inglaterra, y en el mundo protestante en general, donde el jefe de la Iglesia y el del Estado se confundían en la persona del soberano? Eso no sucedió en el mundo católico, salvo quizá en Francia y nunca totalmente. A juicio de Valera, la tiranía de los reyes de la Casa de Austria, su mal gobierno y la acción del Santo Oficio no pueden considerarse seriamente como las causas de la decadencia. Fueron solo síntomas de una enfermedad más profunda que terminó por devorar el cuerpo nacional por entero.

La decadencia, a juicio de Valera, vino principalmente de una fiebre de orgullo y un delirio de soberbia nacidos del éxito y la prosperidad alcanzados al triunfar, después de ocho siglos, en la lucha contra los musulmanes. Esa fiebre de soberbia y autocomplacencia fue la que infectó a todo el país. Los españoles se llenaron de un desmedido orgullo y desdén hacia lo extranjero, añade Valera. Esto se acrecentó con el éxito de los descubrimientos geográficos y la conquista del imperio. Y, a juicio de Valera, sus peores efectos no habían desaparecido de la sociedad española.

Los españoles de los siglos XVI y XVII llegaron a creerse un nuevo “pueblo elegido”. Confundieron la religión con el egoísmo patriótico, que originó el divorcio y aislamiento de Europa. Porque, como recuerda Valera, la parte más ilustrada del clero, los inquisidores y los reyes, más que promover, tuvieron que frenar habitualmente las fuertes corrientes de intolerancia popular. Felipe II (1527-1598) se tuvo que enfrentar a la opinión pública para no expulsar a los moriscos, cosa que sí haría después su hijo, el débil Felipe III (1578-1621).

El gran movimiento del que nació la ciencia y la civilización moderna y al que España había dado su primer impulso, pasó finalmente de largo en nuestro país durante el siglo XVII. Y, cuando España despertó en el siglo XVIII, encontró que estaba muy atrasada respecto a la Europa culta, sin poderla alcanzar con facilidad y obligada a seguirla a remolque.

Consciente de estar viviendo el renacer cultural hispano del siglo XIX, Valera consideraba que España se encontraba en óptimas condiciones de resolver satisfactoriamente la decadencia y superarla definitivamente. El nuevo prestigio cultural de España así parecía posibilitarlo, y quizá hubiera podido ser así. Sin embargo, el debate sobre lo que ya se comenzaba a denominar “el problema de España” volvió a cobrar nuevo auge a finales del siglo XIX coincidiendo con el movimiento general iniciado tras el desastre nacional de 1898. Y ese debate se abordó mal, pues se centró en buscar, de nuevo, más posibles culpables que posibles soluciones.

Quizá sea por eso que, en 2022, casi ciento cincuenta años después del discurso de Valera, no parece que se hayan dado muchos pasos en la dirección que él orientaba como la más adecuada, sino que más bien se han dado en la dirección contraria, y todavía se continúa atribuyendo la decadencia, en general, a las causas que Valera descartó.