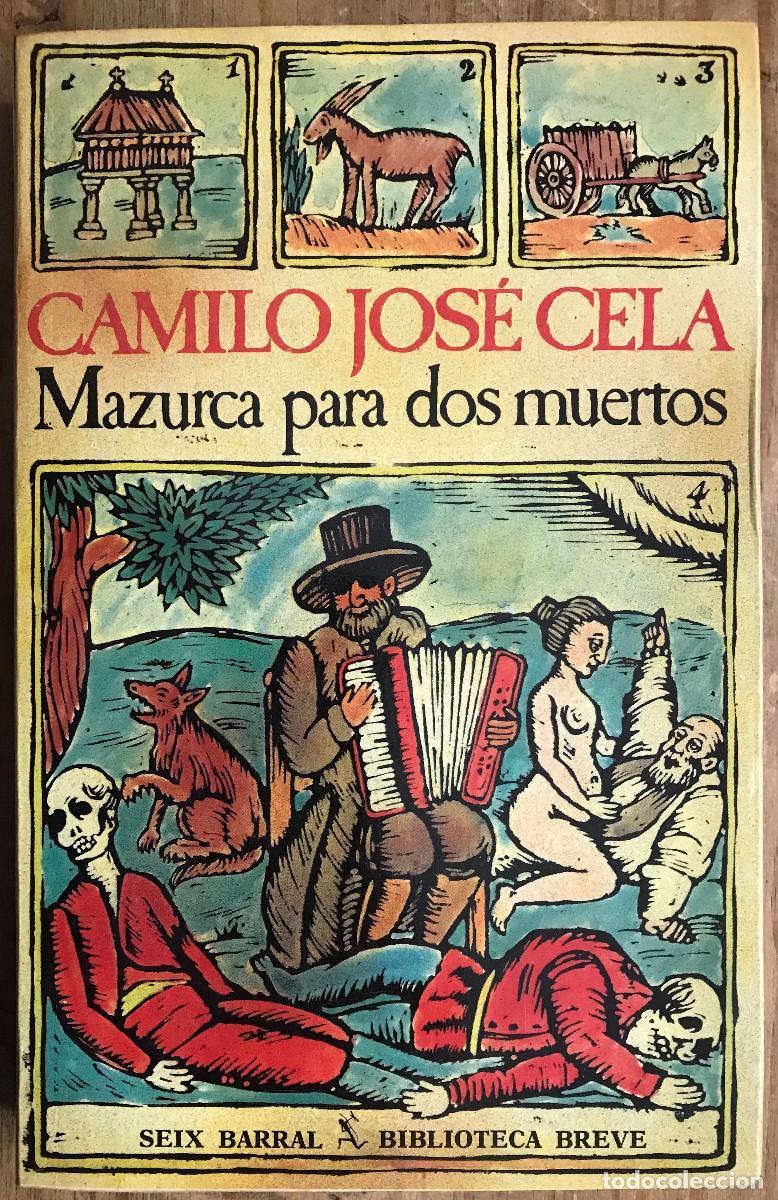

- Como epígrafe de Mazurca para dos muertos, dos versos de «Ulalume» de Edgar Allan Poe: «... our thoughts they were palsied and

Construcción de la Torre de Babel sere, / Our memories were treacherous and sere». ¿Qué tendrá que ver con el poema de Poe esta novela, irreductiblemente galaica, de Camilo José Cela? La muerte, claro está, pero también la memoria. La memoria y las múltiples formas en que nos traiciona, o la traicionamos, es uno de los grandes temas de esta obra.

- El pasado otoño se cumplieron cuarenta años de la publicación de este libro. Diez dejó pasar Cela entre la que se considera —para bien o para mal— la cima de su estilo más oscuro, Oficio de tinieblas 5, que es del 73, y esta tremendista pero musical y gustosísima Mazurca para dos muertos, del 83. Diez años en los que menudearon sus colaboraciones en la prensa —en Interviú, en Diario 16, en El País— y sus polémicas apariciones públicas: como senador por designación real, que lo fue del 77 al 79; y como particular propenso a la jocundidad y la facundia. En el 82, por ejemplo, proclamaba con orgullo, en un programa conducido por Mercedes Milá, un insólito superpoder: se decía capaz de absorber per angostam viam cierto volumen de agua previamente vertido en una palangana. La querencia por lo escatológico y lo erótico-festivo fue una constante en el Cela de los años 70, cuando la sociedad española experimentaba, tras décadas de represión, un virulento acceso de rijosidad que se materializaba en la proliferación de la pornografía en los quioscos. El de Iria Flavia sacó por entonces una Enciclopedia del erotismo, en fascículos. Y ya sabemos de su labor titánica en la compilación del Diccionario secreto, tesauro indispensable para quien desee adentrarse en vericuetos lexicográficos hasta aquel momento muy poco transitados.

- En el 83, según él mismo contaba a la prensa, Cela pasó varios meses enclaustrado para escribir esta novela, en que volvía al tema de la guerra civil y a la Galicia profunda, valleinclanesca e indómita de su infancia. En los diez años que median entre su anterior novela y la Mazurca han pasado muchas cosas: de la putrefacción del régimen franquista, con el que Cela mantuvo siempre esa relación de hijo predilecto aunque díscolo, ha nacido una joven democracia, que, con todos los peros que quieran ponérsele, ha traído aire fresco a la cultura española. Cela, que fue censor y fue censurado, aprovechará para dar rienda suelta a un lenguaje libérrimo y bastante gamberro, que es uno de los grandes atractivos de su nueva novela.

- Los dos muertos del título, es sabido, enmarcan el tiempo de la ficción entre el verano del 36 y el invierno del 40: «Gaudencio, en la casa de putas donde se gana la vida, ejecuta un repertorio bastante variado, pero hay una mazurca, “Ma petite Marianne”, que sólo la tocó dos veces, en noviembre de 1936, cuando mataron a Afouto, y en enero de 1940, cuando mataron a Moucho».

No existe la mazurca de ese título, es pura invención del novelista. Asegura Francisco Umbral: «Cela ha confesado, en entrevistas, que la famosa mazurca de la novela no existe ni tiene música. Como que la mazurca es la novela misma, la música de la prosa, fúnebre, irónica y cruel, en torno a una historia de odios y guerra civil». Así que en vano he fatigado yo Spotify y YouTube en busca de «Ma petite Marianne», que imagino una melodía entre siniestra y verbenera. Como lo es la novela, que rueda, como aquel carro del heno que pintó el Bosco, entre la búsqueda angustiosa del placer y la conciencia acuciante de la muerte.

- Mazurca para dos muertos es una danza circular, un tiovivo de personajes que tienen mucho de esperpentos. Es la novela más valleinclanesca de Cela (que siempre dijo preferir a Baroja, de quien se declaró discípulo, antes que a Valle). Por ese salvajismo atávico del medio rural, que Cela lleva al paroxismo, y por esa insistencia en ofrecer, en vez de unos pocos personajes bien perfilados, decenas, o mejor, cientos, de caricaturas de trazo grueso. Criaturas sin alma pero de un pintoresquismo desatado, muñecos de resorte que aparecen y desaparecen según lo quiere la música del relato.

- ¿Quién narra? Imposible delimitar la muchedumbre de voces que se escuchan aquí: el orvallo, lo mismo que borra la raya del monte, borra la identidad de los que cuentan. En realidad se trata del manso orvallo de la memoria colectiva, una niebla verbal en la que se agitan fantasmas y el tiempo se retuerce como una culebra inaprehensible. Todas estas voces, que son un poco voces de ultratumba como las de Pedro Páramo, tejen un mosaico, componen un puzle en que las piezas/personajes regresan una y otra vez. La repetición es una de las claves de esta novela, repetición con variaciones: cada personaje tiene adjudicada su letanía, aunque no se recite siempre del mismo modo: el tatuaje de Afouto; las nueve señales del hijoputa que reúne, mérito extraño, el villano de esta historia, Moucho; la promiscuidad triste y desvaída de Rosicler y la señorita Ramona; las expansiones acuáticas de Catuxa Bainte, la «parva de Martiñá»; las insidias libidinosas de Pepiño Xurelo; los curas amancebados; las dotaciones genitales insólitas de algunos varones, como Roque, llamado Crego de Comesaña: «A los viajeros, cuando se les quiere pasmar, se les enseña el monasterio de Oseira, la huella que dejó el demonio en la loma del Cargadoiro, se ven muy bien sus pisadas de cabra, y la pichola de Roque, que es lo que se dice una bendición». Abunda la Mazurca (iba a decir que abunda en mazorcas, pero me callé a tiempo) en carallos portentosos y en mujeres lúbricas prestas a recibir sus embestidas. Pero el sexo no termina de despegar: se ahoga entre lo consuetudinario y lo lúgubre. Demasiadas veces es, para la mujer, no otra cosa que una tristísima estrategia de supervivencia.

- Sobre el machismo de la novela sería poco piadoso explayarse. La mujer complaciente es asimilada al animal: «Benicia es como una cerda obediente, jamás dice que no a nada». Esta voz en particular puede asimilarse a la del autor, o a un alter ego del mismo, personaje que está de paso y que, al no saber tañer ningún instrumento, prefiere, mientras orvalla, «hacer las porquerías» con Benicia (una expresión que me recuerda a las «guarreridas españolas» de Chiquito de la Calzada). También aparece un estereotipo que nos suena de La colmena, la puta de buen corazón que le hace servicios gratis al ciego Gaudencio.

Leída la obra hoy desde una óptica feminista severa, poco podría salvarse de un Cela que se tomaba a sí mismo como adalid, al carpetovetónico modo, de la liberación sexual.

- Y, además de la omnipresencia de lo erótico, o, casi diríamos, de lo genital, se deleita Camilo José Cela en presentarnos personajes mutilados, o con limitaciones físicas: junto al ciego Gaudencio Beira, acordeonista de la casa de putas, ya mencionado, están el escultor Marcos Albite, al que le faltan las dos piernas; o Policarpo el de la Bagañeira, que perdió tres dedos de una mano durante una rapa das bestas. Y, por supuesto, los «parvos» y «parvas», forma entre jocosa y despectiva para designar a los deficientes mentales. Homo homini lupus: como en Divinas palabras de Valle, lo que se ve en estos seres cándidos es la posibilidad de explotarlos de una u otra manera.

- La estrategia compositiva es el collage, la yuxtaposición de cromos que tan buen resultado le dio a Cela en La colmena. La repetición, incesante, de personajes, frases, expresiones. El arado que rotura una y otra vez los mismos surcos para fijarlos en la memoria. Y mejor cuanto más esperpéntico, más reconocible sea el personaje. Y, luego, las retahílas genealógicas, de sabor bíblico, aburridísimas, imposibles de recordar, como forma de combatir la traicionera memoria de que hablaba Poe.

- Otro gran tema: el ajuste de cuentas. Tiene algo de wéstern, al sosegado modo galaico, esta historia de venganza que se sirve fría —y tanto— y se aprovecha además, indirectamente, para la gastronomía local. Por aquí tenía que salir esa preferencia de la narrativa de Cela por el ganado de cerda, y ese extraño rito antropofágico por hambrientos marranos interpuestos. Tampoco es la más sórdida de esta colección de historias sórdidas.

- A pesar de sus fallos, de sus horrores, de su desprecio por los menos favorecidos (algo muy de Cela), la novela funciona, a la manera de una espantosamente bella danza macabra, a la manera de una reducción a un espacio (un cronotopo, diría Bajtin) casero y carnavalizado de la tragedia terrible de la guerra. La novela funciona por su ritmo hipnótico, por sus repeticiones, por ese tiempo zigzagueante que vuelve si cabe más irremediable el destino, por su lenguaje creíble, castellano veteado de gallego, rico en idiotismos hasta el punto de que el autor se creyó en la obligación de añadir un vocabulario gallego-castellano.

Si Valle-Inclán no se hubiera muerto antes de empezar la contienda, seguramente nos habría ofrecido una visión muy parecida de la guerra civil en el rincón noroccidental de la Península. Aunque quizá, pues no era Valle tan aficionado a exhibicionismos fálicos, con menos hortalizas descomunales y algo más de sutileza.

- Es una buena novela, una de aquellas por las que vale la pena vindicar a Cela, y arrostrar el peligro de ser apedreado por los guardianes de lo políticamente correcto.