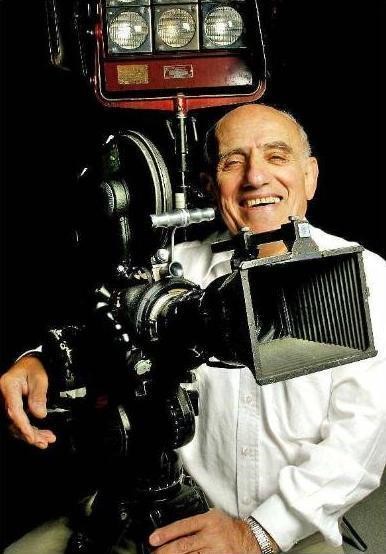

Pocos directores españoles han llevado a cabo un pulido tal de su cinematografía como el caso de Víctor Erice, director olvidado para muchos, pero esencial para otros, porque su cine es un ejercicio de la mirada, donde el silencio de los personajes cobra toda relevancia. Erice, autor de solo tres películas en cuarenta años, es un hombre meticuloso, que busca la hondura de un lenguaje cinematográfico que se convierta, por el poder seductor de la imagen como arte intemporal, en eterno.

Pocos directores españoles han llevado a cabo un pulido tal de su cinematografía como el caso de Víctor Erice, director olvidado para muchos, pero esencial para otros, porque su cine es un ejercicio de la mirada, donde el silencio de los personajes cobra toda relevancia. Erice, autor de solo tres películas en cuarenta años, es un hombre meticuloso, que busca la hondura de un lenguaje cinematográfico que se convierta, por el poder seductor de la imagen como arte intemporal, en eterno.

Sin duda alguna, Erice puede parangonarse con autores españoles de la talla de Carlos Saura, mucho más prolífico, porque ambos investigan en sus películas el ejercicio de la mirada, su poder, la devastadora influencia de una época que ha dejado huella, en El espíritu de la colmena, en el caso de Erice o en La caza, en el caso de Saura. También es un cineasta que busca la imagen como espacio donde transitan las alucinaciones de unos personajes envolventes que viven sus espejismos en un mundo onírico, lejos de la mediocridad de la España franquista de la época.

Erice nació en Carranza (Vizcaya) en 1940, aunque se trasladó a San Sebastián con pocos meses, donde vivió hasta los diecisiete años, allí cursó el Bachillerato Superior. Después se trasladó a Madrid donde comenzó sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Central. Los estudios de Políticas eran un pretexto del futuro director para acercarse al Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas que existía entonces en Madrid.

En 1960 ingresó en el citado Instituto, posteriormente llamada Escuela Oficial de Cinematografía. Su debut fueron dos cortometrajes realizados durante el curso 1960-61, titulados Entrevías (de 16 mm) y Páginas de un diario perdido (de 35 mm). Se graduó en el curso siguiente.

Durante su etapa de estudiante cinematográfico comenzó su trayectoria (más fructífera que como director) como crítico de cine en Cuadernos de Arte y Ensayo y, especialmente, en Nuestro Cine, de la que formó parte del consejo de redacción durante la primera etapa de la revista.

Debutó como director con un episodio de Los desafíos, película rodada en 1969, donde ya indaga en las relaciones humanas, entendidas como un juego de poder. El intercambio de parejas de los protagonistas nos habla ya de una constante temática en su filmografía: la soledad de los personajes, su ausencia de comunicación, que se verá mejor en su obra maestra, El espíritu de la colmena.

El título de esta ópera prima del director vasco tiene que ver con el enfrentamiento entre dos hombres, Charley y Julián, en los espacios cerrados, porque Erice plasma la soledad de unos seres humanos encerrados en celdas, como se verá en toda su extensión en su siguiente película, cuyo título hace referencia a la colmena, la sociedad encerrada en sus traumas (la terrible posguerra española) donde viven la incomunicación y un pasado que no acaba de cicatrizar para los protagonistas de la historia. El pueblo, en Los desafíos, es el espacio abierto, un lugar que funciona a modo de testigo mudo (reflejo de la incultura de una España profunda) donde presagiamos la desgracia futura de sus protagonistas.

El espíritu de la colmena

El espíritu de la colmena (1972), supone la consagración de Erice como director de culto, porque su filmografía es muy escasa, pero contiene tres obras maestras que pesan sobre muchos otros directores, mucho más prolíficos, que nunca han alcanzado el poderío visual y la certeza de un lenguaje cinematográfico tan amplio y profundo.

En esta película vemos la soledad de unos personajes en la posguerra española, todo a través de una niña (Ana Torrent) que va fraguando su mundo de fantasías, alternando ese espacio de ficción con la realidad de su casa, donde late la incomunicación y el dolor (en la figura de su padre, papel interpretado genialmente por Fernando Fernán-Gómez y la madre, Teresa Gimpera).

La acción transcurre en un pueblo de la meseta castellana, llamado Hoyuelos, hacia 1940. Podemos ver en una panorámica primera del pueblo, una casa con el yugo y las flechas del fascismo español. La película, sin embargo, no deriva en una historia más sobre la posguerra española, sino que se adentra, desde esa idea general, en una visión íntima de esa época, ya que no hay enfrentamiento entre vencedores y vencidos, todo aparece suspendido en las miradas de unos seres erráticos que ya han perdido la posibilidad de confrontación alguna. Aparece un cinematógrafo donde la niña va plasmando su mundo secreto, sus sueños, en los cuales aparece reiteradamente el monstruo de Frankenstein.

Los personajes viven como en una colmena, presas de los hexágonos (espacio cerrado) al igual que la fuerza icónica del yugo y las flechas, estados totalitarios donde la imagen sustituye a la palabra. Como la palabra no puede ser pronunciada, en ese estado de censura en el que viven, el padre de Ana (la niña), se dedica a escribir una especie de ensayo, la madre, escribe una carta de amor.

Todos los personajes, en esta obra maestra indiscutible, buscan un contacto con el exterior que les aísle del hexágono en que se compone la colmena (el interior). Fernando (el padre, un perdedor de la Guerra Civil) hace entrar el sonido, a través de la radio, porque él es incapaz de establecer comunicación alguna con su mujer o sus hijas (Ana es la hermana pequeña, la mayor es Isabel). La madre escribe cartas a alguien del pasado, alguien con el que tuvo una historia de amor, en un tiempo feliz.

Lo visual también está presente en esta película, el cielo siempre oscuro, los colores amarillos de la casa, las sombras que invaden en determinados momentos las estancias, como si hablasen del dolor inserto en los habitantes de la misma. Pero Ana, la niña, con sus ojos grandes, es la que vive más el exterior, la vemos con su hermana en el campo, en la calle viendo al camión que viene al pueblo a traer una especie de circo, los trenes, como metáfora del viaje, el que ha de hacer para liberarse de la celda en que vive.

Mientras el padre nunca aparece en el espacio iluminado de la mujer, sino que, si la vemos a ella, él permanece en la sombra, como si fuese una figura inerte, un decorado más de la noche que les envuelve.

El color es importante en la película, la presencia del blanco para los vestidos de las niñas, al llevar ese color manifiestan la ausencia de una actitud ante la vida, son seres que deben hacerse, donde el dolor todavía no está impregnado para siempre. Por ello, el deseo de huida de la niña, con la presencia viva siempre del tren. La niña logra salirse de la vida opaca en que viven sus padres, gracias a la imaginación y a la presencia del monstruo, el que ve varias veces, metáfora de un ser que rompe las reglas, símbolo de un espacio de libertad que no es admitido por la sociedad mezquina en la que vive y que supone, como el tren, la huida y la libertad.

Por todo ello, Ana logra romper las barreras de la colmena y al hablar con el monstruo de Frankenstein, logra comunicarse con el mundo de la ficción y con un espacio de libertad para su futuro. Las niñas asisten a la proyección de la película de Frankenstein, donde el monstruo mata a la niña, Ana no entiende por qué la bestia mata a la inocencia, su hermana, mayor, le explica la razón, la vida y la muerte están entrelazadas, por ello, la historia acaba mal.

Isabel es la iniciadora de los juegos, la que abre el baúl de los secretos en la inocencia de su hermana, por ello, finge estar muerta (la presencia de la muerte es muy evidente en la película) ya que se alimenta del cine, de la visión ficticia de la vida. Ana no entiende los significados de los juegos, pero irá abriendo su imaginación gracias a su hermana, demiurgo de los secretos de la casa. Solo cuando el padre inicia un viaje, pueden las niñas coger los objetos, liberarse de las ataduras de las cosas prohibidas que la colmena impedía poseer (reflejo de una España franquista y sin libertad alguna).

Para concluir mi estudio sobre esta película enigmática y magistral, cabe decir que Ana vuelve del mundo de los juegos y los sueños, al de la realidad del silencio, con la vuelta a casa del padre (de nuevo, la colmena), pero ya no será la misma, ni su relación con su hermana, alejada ya de la colmena para siempre, la experiencia que ha vivido la marcará para siempre, como si otro mundo fuese posible, clara alusión de Erice a una España en libertad.

El Sur

Con El Sur (1982) llega la segunda obra maestra del director vasco, en este caso, cuenta la historia de otra niña, Estrella (Sonsoles Aranguren), que viaja con su padre, Agustín, siempre en tren (de nuevo, el tren, máquina que huye del tiempo en busca de una felicidad que la vida niega). Todos los viajes vienen del Sur y del pasado o van hacia él. Aparece la casa familiar donde el padre y su hija alientan un mundo de sombras, pero también de luz. La llaman “La Gaviota”, donde muy pocas personas viven en el interior, anidando un espacio que conoce el dolor que trasmite el silencio, en la línea de El espíritu de la colmena.

El péndulo es otro elemento fundamental, donde Agustín (un extraordinario Omero Antoniutti) crea un mundo de sueños y de sombras, en el desván de la casa, allí aprende Estrella la capacidad de su padre como demiurgo, como hombre que traslada sus silencios al otro lado de la vida. De nuevo, hay una referencia clara a su película anterior, donde Ana, la niña, miraba el pozo, los giros de la piedra al caer al agua, aquí son los vaivenes del péndulo, en un acto místico inolvidable. Hay algo sagrado en la comunicación interrumpida entre padre e hija, las palabras se encuentran a veces con los silencios donde dormita una historia clandestina y secreta del padre.

Julia (Lola Cardona) es la testigo del mundo del padre, la que conoce el secreto, por ello, será ella la que cuenta a la niña la historia que tuvo lugar en el Sur, donde su padre tuvo un amor especial, alguien que sigue perenne en su memoria, Irene Ríos. Sin olvidar a la criada, una inolvidable Rafaela Aparicio, que envuelta en su sabiduría escénica, cuenta a la niña revelaciones e historias, en su afán de dar una visión onírica a la vida.

Sin desvelar más sobre la historia, vemos la magia de la mirada de la niña, las sombras del padre, la importancia del cine, Irene Ríos es una actriz que cautivó al hombre que hoy es la devoción de Estrella, la importancia de las cartas. Todos son elementos aparecidos en su anterior película, que van cobrando significados cada vez más hondos, lo que refuerza la idea de que el cine de Erice es un cine de símbolos, de objetos que empiezan a cobrar toda su intensidad, de miradas que pesan en las sombras de la casa, de silencios, cargados de verdades.

Agustín, hombre que no encuentra nada ni nadie para superar su dolor, acabará quitándose la vida, lo que refuerza su hermetismo, su incapacidad para permanecer en el mundo y disfrutar de la devoción que su hija siente por él, nos encontramos con un padre que niega el afecto a su hija, al menos en lo más profundo de su ser.

El sol del membrillo

Película mágica, que nos desvela un mundo único, por el que transita el universo del director vasco. Su producción terminará con El sol del membrillo (1992), que recrea el mundo de Antonio López, el pintor, donde nos muestra su universo, la casa, pero todo se centra en el árbol, el membrillo que adorna el patio, donde López muestra su devoción por la Naturaleza, porque, para el pintor, ver es conocer, al plasmar el mundo en sus cuadros reinventa la vida, la da otra forma, crea, en definitiva, un universo propio.

El membrillero refleja el estado de ánimo, la vida de López, es un árbol que crece, que madura y que muere, como si fuese un ser humano.

Con ella, Erice termina una obra sólida, atípica, compuesta con la lucidez de un hombre que ha creado, como pocos, un verdadero lenguaje cinematográfico.

Cada diez años, como si fuese un número mágico, Erice compone el sueño de filmar, logrando obras maestras que aún nos fascinan con sus imágenes inolvidables. No ha vuelto a hacer cine, lo que sigue siendo un enigma, quizá porque hay demasiada luz en sus deseos de filmar y la realidad, tanta que nos estremece, no se adecúa a su mundo de sueños, a sus propuestas tan originales y singulares, atípicas en el cine español, si exceptuamos a Buñuel o Saura (Almodóvar hace otro cine, con una sólida forma de narrar y una escenografía brillante, pero lejos de la hondura de Erice).

Para concluir, vemos que Erice realiza sus películas en el otoño, porque vive en él la melancolía de una vida llena de luces y sombras, de secretos y de revelaciones, una vida que pasa envuelta de silencios y miradas, en definitiva, una vida que el cine de Erice nos deja como un testamento magistral de lo que es, en esencia, el ser humano.