Luego de la extraordinaria Solaris en 1972, el gran Tarkovski mueve las complicadas relaciones de la industria cinematográfica soviética para crear El espejo, su película más personal, donde el director se permite viajar a profundidades psicológicas, tal vez intentando revelarse como a un carrete fotográfico perdido hace años y vuelto a encontrar entre las cosas de la abuela, buscando hablarse y comprenderse… en el lejano año de 1975.

Luego de la extraordinaria Solaris en 1972, el gran Tarkovski mueve las complicadas relaciones de la industria cinematográfica soviética para crear El espejo, su película más personal, donde el director se permite viajar a profundidades psicológicas, tal vez intentando revelarse como a un carrete fotográfico perdido hace años y vuelto a encontrar entre las cosas de la abuela, buscando hablarse y comprenderse… en el lejano año de 1975.

Mucho se ha explicado acerca del estrepitoso fracaso en taquilla de El espejo, así como el impacto personal que esto tuvo en el director, recordemos que la cinta tuvo calificativos considerados demoledores en ese momento: elitista, incomprensible, etc. ¿Es uno de esos casos en que el creador al otro lado del equipo de rodaje espera encontrarse con un público capaz de una reflexión con mayor calado?

Con todo, hoy se reconoce la importante complejidad y profundidad simbólica de esta película, que en su día tuvo tantos detractores y dificultades de distribución, tanto dentro como fuera de la Unión Soviética. Para entender esta historia debe partirse de una cuestión central: Andréi Tarkovski era, más allá de un director excepcional, una nube de ideas artísticas reverberantes que se transformaban con el tiempo, acompañadas de todas las nostalgias, vacíos inconscientes, lujurias y cataclismos que atestiguan la condición y experiencia humana. Su talento estaba en la capacidad de tomar tan solo una parte de todo ese mar de circunstancias y sentimientos e interpretarlos para el guion (aquella vez escrito junto a Aleksandr Misharin), la puesta en escena y la cámara.

Es lo anterior, más todas las vicisitudes de su momento histórico, lo que permite el estremecimiento logrado en sus películas y la extraña sensación que genera El espejo en el espectador, cuando éste se pregunta si, en efecto, de esa forma es como se ve a ojos de los otros el anhelado regreso a sí mismo que demanda toda subjetividad atormentada por graves preguntas sobre la existencia, la biografía propia, los afectos y las miradas atrás que esperamos nos arrojen respuestas sobre el porqué de este presente.

Pues bien, el retorno a sí mismo se presenta aquí como lo que es: un deseo, tachonado de melancolía por preguntas que no lograron responderse en su tiempo. Gracias a Tarkovski, el cineasta, el deseo resulta interpretado, por ejemplo, en la enigmática belleza a través del tiempo de Margarita Borisovna Terekhova. Probablemente, lo que buscaba el director no era otra cosa que conocerse, hablarse, a través de la imagen especular llegada desde los ojos de espectadores desconocidos. No olvidemos las varias claves psicoanalíticas del filme. De tal empresa, claro, solo resulta una película en forma de madeja enrevesada, poética (de hecho, literalmente poética). Es la búsqueda de la belleza, tanto natural como urbana e industrial, por lo tanto brutal, sin que esto tenga un hilo argumental completamente claro. Estamos ante la dramatización para el cine de un viaje a la desconocida, naturalmente inexpresable, superficie del océano inconsciente.

Теперь я могу говорить

Parece posible destacar una idea también profundamente psicoanalítica (además, unida a la tradición crítica), presente en la película: el deseo acerca de una impresión de totalidad, una nueva unidad con sentido, luego de la vivencia de la realidad como algo insoportablemente fragmentado. El viejo cometido de pensar a la materialidad como totalidad tiene una raíz inconsciente, aunque hablemos de Filosofía, con mayúscula; lo hemos hecho formulándonos gravísimos cuestionamientos sobre por qué las cosas son como son y por qué hay una realidad en lugar de la nada. Nuestras noches son testigos: somos una especie con auténtico terror por la nada, como si ésta nos recordara cierta fragilidad y orfandad elemental, solo remediable (ilusoriamente) al llenar todo con cosas, relatos, fábulas, idearios, etc. En lo anterior, sencillamente, están las razones de Tarkovski en El espejo.

Como Andréi, experimentamos una inmemorial obsesión metafísica por la “totalidad”, aunque sabemos que la realidad bruta y la subjetividad son inabarcables y que ignoramos mucho de los fantasmas clásicos del pensamiento, que nos persiguen hace incontables generaciones. Seguramente, nuestras dolorosas preguntas tengan algo que ver con el conocimiento definitivo, aquel que protagoniza una huida ontogénica: la conciencia de la muerte, agitada sin piedad frente a nuestros ojos por Heidegger. Pues bien, esto puede verse en El espejo: el antiguo deseo de una impresión de totalidad.

Análisis anteriores han propuesto que el protagonista, Alexei, es una suerte de alter ego del propio director, aludiendo a la necesaria individualidad que acompaña el viaje vital, es decir, el tortuoso camino para lograr simbolizar al propio yo. Otra situación es que la representación llegue a tener éxito. Decodificar los procesos subjetivos es el esfuerzo de “objetivación” más peligroso de cuantos emprendemos. ¿Y si no nos gusta la representación que devuelve el espejo? La praxis del director al que nos referimos fue revolucionaria e incomprendida: revelarse, como se haría con la película salida de la cámara, para saber de una vez por todas por qué diantres deseamos, pensamos y hacemos lo que hacemos. ¿A qué leyes del universo responde nuestra narrativa?

Podríamos decir que, al comienzo, el director es claro sobre sus fines, con las escenas del joven curado por hipnosis de su trastorno del habla. Теперь я могу говорить…, gritaban paciente y psicoterapeuta. A partir de ahí, Tarkovski nos arroja a todos esos vacíos e inconsistencias que colman los actos y discursos (la relación con la madre, la pareja, las guerras, alucinaciones, fantasmas que regresan para darte herméticas lecciones, etc.), con toda aquella “dislocación temporal” y escenas que bien podrían pertenecer al género del terror.

En fin, no le ocurre nada que no les pase a millones de personas. Sin embargo, su intento no puede ser más revolucionario a la vieja usanza, un acto de libertad que, de haber sido comprendido por las autoridades culturales y la industria cinematográfica soviética en toda su extensión, habría contribuido a que las artes del mundo socialista de entonces se ubicaran en una nueva posición de vanguardia: refundar parcialmente el problema de la emancipación también como conquista de dosis aceptables de soberanía sobre los procesos subjetivos (una praxis de renovada trascendencia psicopolítica) (En Karl Marx en el cine – Kercentral Magazine).

Bien, a partir de lo anterior, diremos que el director de Stalker (1979) atraca en la narración de aquel individuo que, aunque parte de la colectividad, vive instantes de soledad donde demanda umbrales de conocimiento y libertades solo alcanzables a través de la cultura. Y aclaremos que, si tal demanda no pudo ser satisfecha del todo por las expresiones culturales del bloque socialista, mucho menos lo serían por la instrumentalización del cine o la literatura hecha en las narrativas neoliberales. Aunque, claro, en todo existen grados y excepciones.

Tradición y vanguardia

Puede ser interesante decir que las películas de Tarkovski ven la luz en un momento con profundo, aunque limitado, debate en la cultura rusa y soviética en general. Una parte de estas discusiones intentaba profundizar en el contraste que existía entre la vanguardia que explotó en la década del 20 y el legado clásico. ¿La tradición cultural rusa, aunque fuera revisada, podía vivir un encuentro con el resplandor realista, futurista e industrial? ¿Al menos un encuentro donde es posible hacer preguntas sobre la identidad, la intimidad, la familia, los recuerdos, etc.? El espejo podría encajar en dichas controversias.

Puede ser interesante decir que las películas de Tarkovski ven la luz en un momento con profundo, aunque limitado, debate en la cultura rusa y soviética en general. Una parte de estas discusiones intentaba profundizar en el contraste que existía entre la vanguardia que explotó en la década del 20 y el legado clásico. ¿La tradición cultural rusa, aunque fuera revisada, podía vivir un encuentro con el resplandor realista, futurista e industrial? ¿Al menos un encuentro donde es posible hacer preguntas sobre la identidad, la intimidad, la familia, los recuerdos, etc.? El espejo podría encajar en dichas controversias.

En este sentido, no debe pasarse por alto la diversidad de elementos estéticos presentes en Tarkovski, un estilo que logra captar eso grandioso que nos rodea y podemos pasar por alto, por ejemplo, en la naturaleza, junto a los sonidos y piezas musicales elegidas. Pero, en esa misma lógica, tenemos la importancia que la película otorga a la voz en off (de Innokenti Smoktunovski), a las poesías (del destacado Arseni Tarkovski, padre del director), así como a los fragmentos de la Divina comedia, los pasajes de Pushkin y las referencias a Chéjov y Dostoyevski. Efectivamente, el conjunto parece ser un encuentro de distintas raíces culturales que se encuentran para intentar explicar esa personalidad individual y colectiva que ya escucha historias sobre un fin de siglo que se acerca inexorablemente.

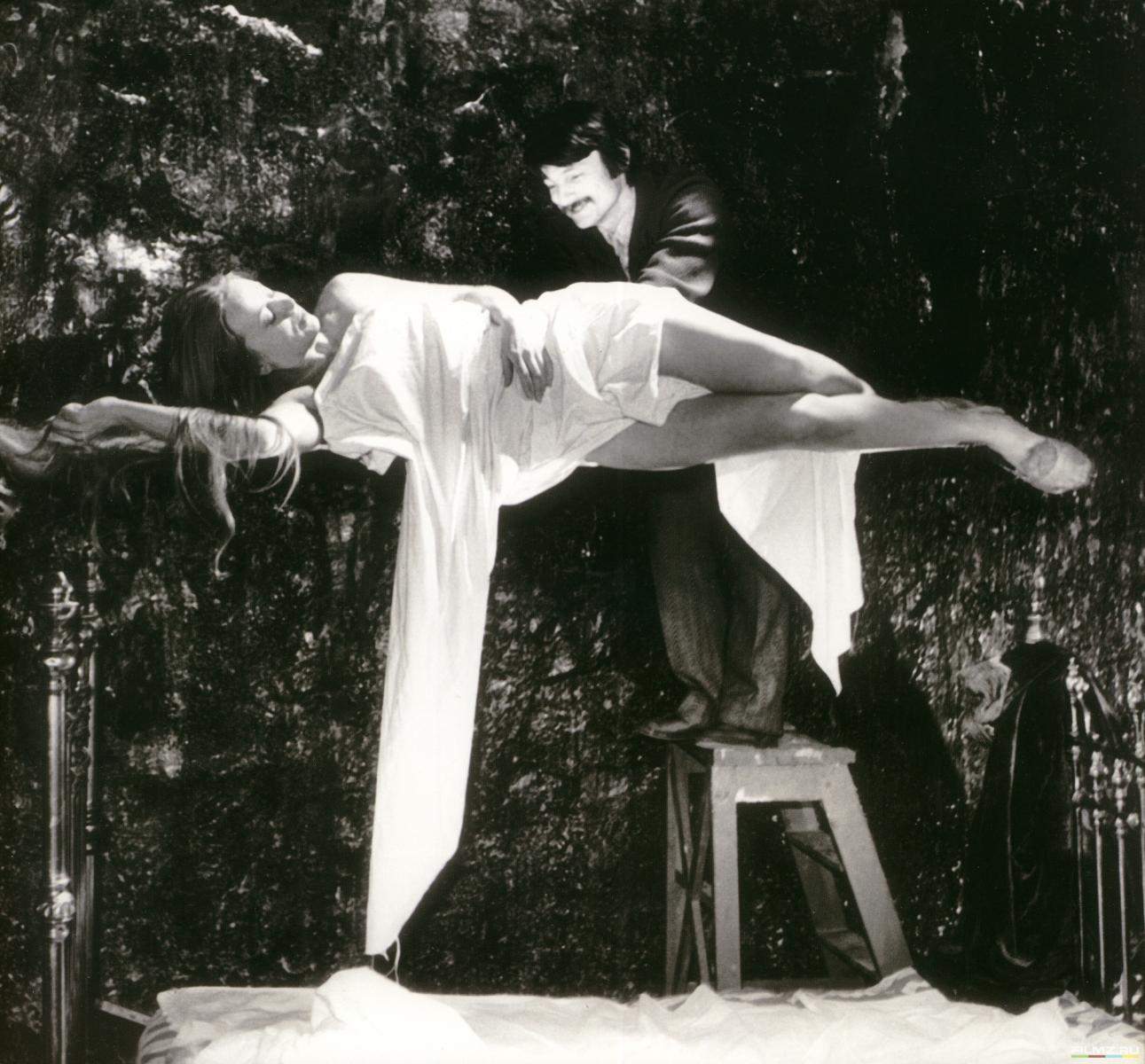

De hecho, recordemos las bellísimas a la vez que misteriosas escenas donde el aparente protagonista experimenta una suerte de “desmaterialización” y pasa a ser una “presencia”, la intuición tras el resplandor y juegos de cortinas. Estamos entre lo lírico y lo onírico (Kovàcs, B. A., y Szilágyi, A., Les mondes d’Andrei Tarkovski). El espejo es la representación del esfuerzo, totalmente poético, de asomarse a un interior del que, en realidad, desconocemos casi todo. Esta transformación a la inmaterialidad incluso da para la historia y las imágenes de los exiliados españoles, tal vez su única función era ilustrar el dolor (también a escala colectiva) que evidentemente acompaña la biografía a saltos del protagonista.

Al parecer, vemos la acción de la memoria mezclando emociones y acontecimientos de distintas épocas. Una memoria, naturalmente, fragmentada en múltiples trozos, incluso compuesta por pasajes aportados por otros (como la madre, los exiliados y la propia Historia en forma de guerras y violencias). Es decir, hay cierto hincapié en que el “individuo” no es en sí y por sí, sino que es igualmente por las coordenadas que ocupa en su contexto, en la materialidad sociocultural y en el anudamiento de las relaciones sociales (después de todo, no dejamos de hablar de un director de tradición crítica).

Puede que la gran pregunta de la película sea esta: ¿Hasta dónde se extienden realmente las instancias de la psique del personaje? ¿Viene a descubrir que su geografía psicológica tiende a la universalidad? ¿Alexei, como cada uno de nosotros, es un cúmulo de recuerdos y conflictos sin resolver que no respetan las leyes que gobiernan el espacio y el tiempo? Claro, solo la magia del cine permite hacer cosas como el salto transgeneracional. Recordemos esa secuencia maravillosa en medio del campo, justo después del Déjame en paz, yo solo quería ser feliz, donde acompañamos al viaje entre juventud y vejez.

Andréi Tarkovski, el director que hace 50 años lanzó una de las preguntas fundamentales con El espejo: ¿Qué es el presente, un eco del pasado? ¿Y los recuerdos? ¿Son las piedras para construir una sensación de totalidad o son el peso de una crónica hecha de paisajes fragmentados, por tanto, colmados de dolor y angustia? Y no, esto no se trata de la engañosa búsqueda de felicidad, tan solo de una impresión, la intuición más o menos coherente, acerca de la existencia de un algo perdido que podría explicarlo todo; en otras palabras, que podría hablarnos sobre nosotros, en los sueños nocturnos y en las fantasías diurnas.

Hace 50 años fue estrenada El espejo, de Andréi Tarkovski.