El escritor y musicógrafo Antonio Daganzo arroja luz sobre la figura, la dimensión estética y el corpus creativo de César Franck, a las puertas del bicentenario del espléndido compositor y organista francés de origen belga, que se cumplirá el próximo 10 de diciembre de 2022.

César Franck (Lieja, 1822 – París, 1890) nunca ha terminado de formar parte, tristemente, de los compositores cuya enumeración resulta indispensable a la hora de improvisar una lista de genios de la música clásica. Al menos por estos pagos, cualquier repaso a vuelapluma por la Francia musical supone, a partir del siglo XIX, saltar del romanticismo apoteósico de Berlioz a la modernidad de Debussy y Ravel. Y lo cierto es que nuestro país, o al menos la intelligentsia de nuestro país, tuvo, a comienzos de los años 80, una ocasión muy difícil de mejorar para incluir al autor, definitivamente, en una suerte de imaginario selecto pero poderoso: la aparición, en 1981, de Páginas de un diario, uno de los libros paradigmáticos dentro de la primera época creativa del poeta Eloy Sánchez Rosillo. Porque allí podía y puede leerse la excelente página, en forma de monólogo dramático, titulada “De César Franck a Augusta Holmès”, en la que el músico, “ya viejo, se dirige a su bella discípula, la irlandesa que encandiló no sólo al pater seraficus sino a toda la banda franckiana, al hilo de la música sensual y dramática de su Quinteto con piano en fa menor, los títulos de cuyos tres movimientos encabezan las tres partes del poema”, como bien recordó Antonio Gallego en mayo de 2005 (coincidiendo con la intervención de Sánchez Rosillo en el ciclo “Poética y Poesía” de la Fundación Juan March). Pese a tratarse, en el contexto de nuestra lírica contemporánea, de una de las más hermosas y redondas creaciones que abordan explícitamente el tema musical, no hubo suerte: parece que César Franck no ha dejado de ser algo así como un daguerrotipo de sí mismo; ese docto y distante compositor para exclusivo disfrute de los muy melómanos.

César Franck (Lieja, 1822 – París, 1890) nunca ha terminado de formar parte, tristemente, de los compositores cuya enumeración resulta indispensable a la hora de improvisar una lista de genios de la música clásica. Al menos por estos pagos, cualquier repaso a vuelapluma por la Francia musical supone, a partir del siglo XIX, saltar del romanticismo apoteósico de Berlioz a la modernidad de Debussy y Ravel. Y lo cierto es que nuestro país, o al menos la intelligentsia de nuestro país, tuvo, a comienzos de los años 80, una ocasión muy difícil de mejorar para incluir al autor, definitivamente, en una suerte de imaginario selecto pero poderoso: la aparición, en 1981, de Páginas de un diario, uno de los libros paradigmáticos dentro de la primera época creativa del poeta Eloy Sánchez Rosillo. Porque allí podía y puede leerse la excelente página, en forma de monólogo dramático, titulada “De César Franck a Augusta Holmès”, en la que el músico, “ya viejo, se dirige a su bella discípula, la irlandesa que encandiló no sólo al pater seraficus sino a toda la banda franckiana, al hilo de la música sensual y dramática de su Quinteto con piano en fa menor, los títulos de cuyos tres movimientos encabezan las tres partes del poema”, como bien recordó Antonio Gallego en mayo de 2005 (coincidiendo con la intervención de Sánchez Rosillo en el ciclo “Poética y Poesía” de la Fundación Juan March). Pese a tratarse, en el contexto de nuestra lírica contemporánea, de una de las más hermosas y redondas creaciones que abordan explícitamente el tema musical, no hubo suerte: parece que César Franck no ha dejado de ser algo así como un daguerrotipo de sí mismo; ese docto y distante compositor para exclusivo disfrute de los muy melómanos.

Y, sin embargo, cuántas virtudes encierra, más allá de la erudición y la solemnidad, la música del pater seraficus enamorado tardíamente, sí, de la extraordinaria Augusta Holmès (1847-1903, futura autora de la ópera La montaña negra o de los poemas sinfónicos Irlanda y Andrómeda); el hombre de fe (que por entonces ya llevaba más de tres décadas casado con quien había sido otra de sus alumnas, Eugénie-Félicité Jaillot-Desmousseaux) entregado a sus coloquios con la divinidad desde los órganos sucesivos de tres iglesias parisinas, la de Nuestra Señora de Loreto, la de San Juan y San Francisco (hoy la Cathédrale Sainte-Croix de Paris des Arméniens), y sobre todo la de Santa Clotilde (convertida en basílica en las postrimerías del siglo XIX); el docente entusiasta cuyas clases en el Conservatorio de París se convirtieron en la fragua de talentos tales como Vincent d’Indy (1851-1931) o Gabriel Pierné (1863-1937), además de los verdaderamente magníficos Ernest Chausson (1855-1899) o Guy Ropartz (1864-1955); el maestro de cuyas incansables enseñanzas se beneficiaron también, fuera de la sacrosanta institución, Henri Duparc (1848-1933), el malogrado Guillaume Lekeu (1870-1894) o la citada Augusta Holmès. ¿Habrá de extrañarnos que el magisterio de Franck, y el implícito homenaje a su memoria, inspirase la fundación, en 1896 y bajo el pretexto de la exaltación del repertorio sacro, de la llamada “Schola Cantorum”, uno de los paradigmas históricos del rigor formal en música y de su lógica interna, del control exhaustivo sobre el desenvolvimiento del discurso en la partitura? (Schola Cantorum que rivalizó pedagógicamente con el Conservatorio de París, y donde, por cierto, nuestro Isaac Albéniz dio clases de piano avanzado, y nuestros Joaquín Turina o José María Usandizaga acabaron cursando muy importantes estudios.) Ese unánime afán de sólida base técnica y organicidad se había constituido, sin ninguna duda, en la divisa artística del pater seraficus. Bajo premisas más germánicas que galas, ciertamente, lo cual –como el surgimiento de la Schola Cantorum- tampoco habrá de parecernos insólito, aunque sí peculiar: legalmente, César Franck sólo fue ciudadano francés a partir de 1837; y quien había nacido en Lieja, sí, en 1822 –ocho años antes, por lo tanto, de la independencia de Bélgica respecto de los Países Bajos-, en realidad tenía raíces familiares que le vinculaban directamente con la cultura austríaca y alemana. Si de todo ello se pretendiese inferir que estamos ante la figura de un afectado y desubicado “Kapellmeister”, perdido además por entre los pliegues y repliegues de la historia, bastaría recordar cómo los tiempos habían cambiado al extremo de que Franz Liszt, el virtuoso de origen húngaro y revolucionario del Romanticismo, iba camino ya de ser nombrado, en 1842, maestro de capilla nada menos que en Weimar. Y César Franck no se sustrajo a la realidad del progreso. Lejos de cualquier caricatura anacrónica de Johann Sebastian Bach –al que adoraba, por supuesto-, el rigor técnico y discursivo del músico se halló, a fin de cuentas, bajo el signo de la vanguardia. Y así, dentro del universo germánico, su principal influencia, su cima referencial, no fue Johannes Brahms precisamente –aunque no lo ignoró-, sino la innovadora –y también arrolladora- personalidad de Richard Wagner.

Y, sin embargo, cuántas virtudes encierra, más allá de la erudición y la solemnidad, la música del pater seraficus enamorado tardíamente, sí, de la extraordinaria Augusta Holmès (1847-1903, futura autora de la ópera La montaña negra o de los poemas sinfónicos Irlanda y Andrómeda); el hombre de fe (que por entonces ya llevaba más de tres décadas casado con quien había sido otra de sus alumnas, Eugénie-Félicité Jaillot-Desmousseaux) entregado a sus coloquios con la divinidad desde los órganos sucesivos de tres iglesias parisinas, la de Nuestra Señora de Loreto, la de San Juan y San Francisco (hoy la Cathédrale Sainte-Croix de Paris des Arméniens), y sobre todo la de Santa Clotilde (convertida en basílica en las postrimerías del siglo XIX); el docente entusiasta cuyas clases en el Conservatorio de París se convirtieron en la fragua de talentos tales como Vincent d’Indy (1851-1931) o Gabriel Pierné (1863-1937), además de los verdaderamente magníficos Ernest Chausson (1855-1899) o Guy Ropartz (1864-1955); el maestro de cuyas incansables enseñanzas se beneficiaron también, fuera de la sacrosanta institución, Henri Duparc (1848-1933), el malogrado Guillaume Lekeu (1870-1894) o la citada Augusta Holmès. ¿Habrá de extrañarnos que el magisterio de Franck, y el implícito homenaje a su memoria, inspirase la fundación, en 1896 y bajo el pretexto de la exaltación del repertorio sacro, de la llamada “Schola Cantorum”, uno de los paradigmas históricos del rigor formal en música y de su lógica interna, del control exhaustivo sobre el desenvolvimiento del discurso en la partitura? (Schola Cantorum que rivalizó pedagógicamente con el Conservatorio de París, y donde, por cierto, nuestro Isaac Albéniz dio clases de piano avanzado, y nuestros Joaquín Turina o José María Usandizaga acabaron cursando muy importantes estudios.) Ese unánime afán de sólida base técnica y organicidad se había constituido, sin ninguna duda, en la divisa artística del pater seraficus. Bajo premisas más germánicas que galas, ciertamente, lo cual –como el surgimiento de la Schola Cantorum- tampoco habrá de parecernos insólito, aunque sí peculiar: legalmente, César Franck sólo fue ciudadano francés a partir de 1837; y quien había nacido en Lieja, sí, en 1822 –ocho años antes, por lo tanto, de la independencia de Bélgica respecto de los Países Bajos-, en realidad tenía raíces familiares que le vinculaban directamente con la cultura austríaca y alemana. Si de todo ello se pretendiese inferir que estamos ante la figura de un afectado y desubicado “Kapellmeister”, perdido además por entre los pliegues y repliegues de la historia, bastaría recordar cómo los tiempos habían cambiado al extremo de que Franz Liszt, el virtuoso de origen húngaro y revolucionario del Romanticismo, iba camino ya de ser nombrado, en 1842, maestro de capilla nada menos que en Weimar. Y César Franck no se sustrajo a la realidad del progreso. Lejos de cualquier caricatura anacrónica de Johann Sebastian Bach –al que adoraba, por supuesto-, el rigor técnico y discursivo del músico se halló, a fin de cuentas, bajo el signo de la vanguardia. Y así, dentro del universo germánico, su principal influencia, su cima referencial, no fue Johannes Brahms precisamente –aunque no lo ignoró-, sino la innovadora –y también arrolladora- personalidad de Richard Wagner.

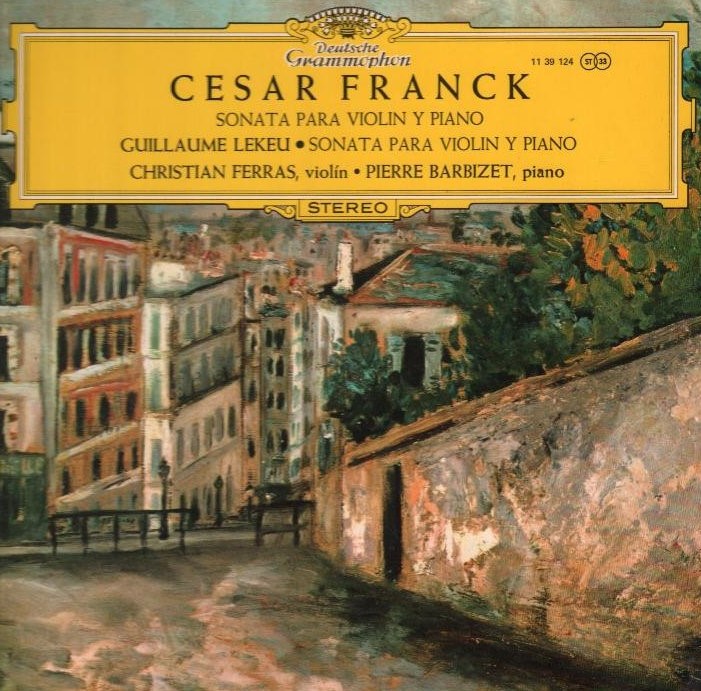

La particular asimilación del wagnerismo realizada por Franck se dejó sentir incluso en su música de cámara; repertorio en el que no sólo brilla el citado Quinteto con piano en fa menor, de 1879, sino también el hoy demasiado preterido Cuarteto de cuerda en Re mayor (1889-1890) y, por supuesto, la fabulosa, bellísima Sonata para violín y piano, en La mayor, de 1886. Partitura en torno a la cual se desataron, ya en el siglo XX, interesantísimas especulaciones literarias a propósito de Marcel Proust y su novela de novelas, En busca del tiempo perdido, la mítica Recherche –y no deja de ser una casualidad formidable que, en 2022, el centenario de la desaparición de Proust coincida con el bicentenario del nacimiento de Franck-. La sonata para violín y piano del ficticio “Monsieur Vinteuil” de la Recherche, ¿tenía por modelo real la del pater seraficus? ¿Acaso era un pastiche, compuesto en palabras, de las de Camille Saint-Saëns? ¿O, en puridad, la sorprendente Sonata para violín y piano del jovencísimo Guillaume Lekeu –discípulo de Franck, según sabemos- había representado para Marcel Proust su principal referencia? Disquisiciones aparte, lo cierto es que el original de César Franck constituye un acabado ejemplo de su estética: estamos ante un perfecto cruce de caminos entre la herencia clásica y sus moldes, el ardoroso pathos wagneriano de un cimbreante régimen armónico con querencias cromáticas, y el empleo del principio cíclico en la defensa de las ideas musicales, lo cual, en el caso de Franck, evoca mucho más a Liszt que a Berlioz, y sobre todo nos habla de cómo la emblemática técnica constructiva de Richard Wagner asociada a los motivos conductores podía emanciparse del elemento dramático, pasando a ser una libre –aunque constitutiva- herramienta de cohesión. La sumamente germánica Sinfonía en re menor, cuya retórica a veces profesoral no empaña una inspiración de muy altos vuelos, da testimonio de todo ello incluso con mayor vehemencia: la densa y sombría instrumentación recorre, igual que las orquestaciones de Wagner, su sendero particular hacia colores más vívidos, y la estructura en tres movimientos sacrifica la presencia de un “scherzo” explícito en aras de la unidad a ultranza del material temático, a tal grado que el verdadero clímax del segundo movimiento se producirá, genialmente, en el tercero, durante uno de los episodios intermedios de contraste, según la clásica forma de rondó que lo vertebra.

La particular asimilación del wagnerismo realizada por Franck se dejó sentir incluso en su música de cámara; repertorio en el que no sólo brilla el citado Quinteto con piano en fa menor, de 1879, sino también el hoy demasiado preterido Cuarteto de cuerda en Re mayor (1889-1890) y, por supuesto, la fabulosa, bellísima Sonata para violín y piano, en La mayor, de 1886. Partitura en torno a la cual se desataron, ya en el siglo XX, interesantísimas especulaciones literarias a propósito de Marcel Proust y su novela de novelas, En busca del tiempo perdido, la mítica Recherche –y no deja de ser una casualidad formidable que, en 2022, el centenario de la desaparición de Proust coincida con el bicentenario del nacimiento de Franck-. La sonata para violín y piano del ficticio “Monsieur Vinteuil” de la Recherche, ¿tenía por modelo real la del pater seraficus? ¿Acaso era un pastiche, compuesto en palabras, de las de Camille Saint-Saëns? ¿O, en puridad, la sorprendente Sonata para violín y piano del jovencísimo Guillaume Lekeu –discípulo de Franck, según sabemos- había representado para Marcel Proust su principal referencia? Disquisiciones aparte, lo cierto es que el original de César Franck constituye un acabado ejemplo de su estética: estamos ante un perfecto cruce de caminos entre la herencia clásica y sus moldes, el ardoroso pathos wagneriano de un cimbreante régimen armónico con querencias cromáticas, y el empleo del principio cíclico en la defensa de las ideas musicales, lo cual, en el caso de Franck, evoca mucho más a Liszt que a Berlioz, y sobre todo nos habla de cómo la emblemática técnica constructiva de Richard Wagner asociada a los motivos conductores podía emanciparse del elemento dramático, pasando a ser una libre –aunque constitutiva- herramienta de cohesión. La sumamente germánica Sinfonía en re menor, cuya retórica a veces profesoral no empaña una inspiración de muy altos vuelos, da testimonio de todo ello incluso con mayor vehemencia: la densa y sombría instrumentación recorre, igual que las orquestaciones de Wagner, su sendero particular hacia colores más vívidos, y la estructura en tres movimientos sacrifica la presencia de un “scherzo” explícito en aras de la unidad a ultranza del material temático, a tal grado que el verdadero clímax del segundo movimiento se producirá, genialmente, en el tercero, durante uno de los episodios intermedios de contraste, según la clásica forma de rondó que lo vertebra.

¡Qué distinto este fruto respecto de los que venía ya aportando el grandioso sinfonismo de otro excelso organista, Anton Bruckner! Si en la música de Franck primaba lo concentrado y cíclico, el wagnerismo del compositor austríaco se resolvía en gigantescos y sostenidos bloques sonoros, bajo el impulso de una naturaleza expansiva que fue el lógico estadio previo a la concepción, propia de Gustav Mahler, de la sinfonía como moderna música total, como discurso material y espiritualmente omnicomprensivo. En cualquier caso, poco importó que la admirable Sinfonía en re menor no suscribiese los preceptos brucknerianos. Su estreno parisino, en 1889, despertó tantos recelos chovinistas y tantas discusiones que casi sorprende su condición actual: junto con la preciosa miniatura del Panis angelicus, es, con diferencia muy notable, la obra más célebre del catálogo de César Franck, y la única verdaderamente conocida por el oyente medio. Circunstancia que a todos nos exhorta a subrayar las virtudes de otras composiciones del maestro de Lieja, como las Variaciones sinfónicas para piano y orquesta, de 1885. Una obra en cuyo desmedro –de cara al público menos exigente o más impresionable- juega su renuncia a cualquier virtuosismo espectacular de la parte solista, pero que, a cambio, ofrece un tratamiento de las ideas musicales de formidable consistencia y rigor evolutivo. Otro tanto se podría decir, mutatis mutandis, de su producción para piano solo, con el Preludio, Coral y Fuga de 1884 en muy principal lugar: igual que en su corpus concebido para el órgano –no muy amplio pero tampoco escueto, y donde encontramos joyas como la Gran pieza sinfónica, en fa sostenido menor, la Oración o los Tres corales, de 1890, con los que el autor prácticamente se despidió del mundo-, el virtuosismo de toda esta música para tecla es de naturaleza introspectiva; casi cabría decir que meditativa. Curiosamente, Franck disfrutaba más improvisando en su instrumento de referencia que componiendo para él, y tal paradoja nos lleva a poner atención en otra interesantísima: dentro de su música vocal, e independientemente de algunos combates operísticos en los que nunca logró sacar ventaja, los méritos de mayor originalidad pueden rastrearse en el género del poema sinfónico (¡!). Sí, aunque parezca increíble: en algunos ejemplos de su sinfonismo programático, más que en sus misas o en su largo oratorio Las Bienaventuranzas (Les Béatitudes), envarado en exceso.

¡Todo un hontanar de sorpresas, los poemas sinfónicos de César Franck! Empezando por Lo que se escucha en la montaña, sobre versos de Víctor Hugo, de 1845-47; es decir, aproximadamente dos años anterior a la página de idéntica inspiración y mismo título debida a Franz Liszt. (Si bien, puestos a ser escrupulosos, deberíamos ver en algunas composiciones del sueco Franz Berwald las primeras muestras genuinas de este nuevo tipo de música orquestal programática.) Mucho tiempo después, en 1884, la literatura de Víctor Hugo volvería a inspirar a César Franck en Los Djinns, que incorporaba algo así como una parte continua de “piano obligado”. No obstante, volvamos sobre lo ya dicho: para sorpresas, las de los poemas sinfónicos Redención y Psyché, de 1871-72 y 1887-88, respectivamente. Porque el primero, sobre texto de Edouard Blau, está escrito para soprano, coro mixto y orquesta; y el segundo, sobre Las metamorfosis de Apuleyo, añade a su riquísimo lenguaje orquestal el concurso del coro. Lejos de que tal cosa represente un problema, o a lo menos un prescindible atavío, Franck consigue –tanto en un caso como en otro- que el elemento vocal potencie el mensaje de la música, intensificando su relieve lírico y su trascendencia. Con todo, y por encima de Las Eólidas (1875-76, sobre poema de Leconte de Lisle), la maravilla dentro de esta parcela del legado del compositor lleva un nombre de lo más rotundo: El cazador maldito. ¡Quizá el mayor triunfo obtenido en vida por el maestro, allá por marzo de 1883! Y en absoluto resulta casual la inspiración germánica de la obra, basada en El cazador salvaje del poeta Gottfried August Bürger, con la cabalgada de su conde renano, perseguido por espíritus infernales, tras sufrir en plena caza la maldición de una voz sobrenatural. Hallándose a sus anchas como pocas veces, César Franck rubrica un conciso pero colosal trabajo –superior a más de uno, y a más de dos, de los poemas sinfónicos debidos a Franz Liszt-, del que el musicólogo François-René Tranchefort ha destacado, con todo merecimiento, la “densidad temática” y la “lógica implacable del discurso”, además del “vigor rítmico”, la “claridad” y la “variedad colorista de la instrumentación”. A sus anchas como pocas veces, sí, el querido y maduro profesor; y, como en pocas ocasiones, dueño de un lenguaje musical de vibrante gramática e incandescente sintaxis.

Evidentemente, la vía germanófila y “germanizante” del extraordinario César Franck no podía proponer a la Francia musical del momento, tras la revolución que había emprendido y culminado Héctor Berlioz, una salida genuina hacia su propia modernidad. Esa tarea hubo de corresponderle, en primera instancia, al genio de Claude Debussy, quien, superando un panorama –un laberinto, casi- de tendencias más o menos contradictorias, acertó a cristalizar, con un lenguaje tan nuevo como profunda y esencialmente autóctono, “el clima poético, refinado y decadente creado en Francia a fines del siglo XIX”, en palabras del gran Massimo Mila. No obstante, si César Franck no pudo ser profeta en tierra de gentiles, sin duda fue mucho más que un mero apóstol del formalismo cíclico. Escuchar con atención cualquiera de sus mejores obras siempre liberará al pater seraficus de esos daguerrotipos, como jaulas de espectros, donde ni su memoria ni su legado deben languidecer de ningún modo.