Por Ricardo Martínez-Conde (http://www.ricardomartinez-conde.es/)

¿Puede haber acaso un arte de sustancia sin la piadosa mirada de los solitarios?Francisco Calvo Serraller

En el poeta ha de tener cabida necesariamente la certeza. Y por ende la duda. La certeza como virtud y la duda como prevención. La certeza como alegría y la duda como silencio, como reflexión.

En el poeta ha de tener cabida necesariamente la certeza. Y por ende la duda. La certeza como virtud y la duda como prevención. La certeza como alegría y la duda como silencio, como reflexión.

En esencia, en todo poeta deberían darse las últimas cualidades del filósofo, pues a él, al poeta, le atañen los secretos de la vida como a nadie, y a él corresponde el revestir de belleza cada palabra, cada oración que explique el dia y su secreto, el amor y su espera, el tiempo y su muerte en atención a la medida del hombre.

Nadie, es verdad, ha querido (o sabido) relatar hasta ahora el mítico silencio de la flor (y los detalles espirituales de su hermosura, y el secreto de sus proporciones, y las múltiples historias que guardan cada una de ellas luego de una vida tan expuesta, serenada y fecunda) pero así lo hemos aceptado hasta hoy como si tal ausencia formara parte de nuestro silencio. Pues bien, acaso por lo mismo (la grandeza de algo tan frágil y perecedero como el hombre) tenga jamás un único testigo letrado de su armonía. Pero no importa, ya hemos aceptado que el hombre es uno de los secretos mejor guardados de la Naturaleza; de ahí que hayan aparecido, en un momento dado, Dios y el amor como una forma de limites, de referentes, que aún con toda su significación no han alcanzado a establecer plenamente las interioridades del ser: del ser vagamundo y del ser ahíto de poder, de aquel que anhela únicamente su obsesión y aquel que carece incluso de su sombra.

El valiente y el triste, el torpe y el guerrero, el que sueña y el que roba componen uno de los argumentos más desconocidos de la lógica. Por eso es necesario volver una y otra vez sobre ese protagonista de una hermosa desventura que somos cada uno de nosotros. Y para eso han nacido los poetas: para dar fe de ese armonioso vacío que somos y con cuya presencia formamos parte de la Naturaleza.

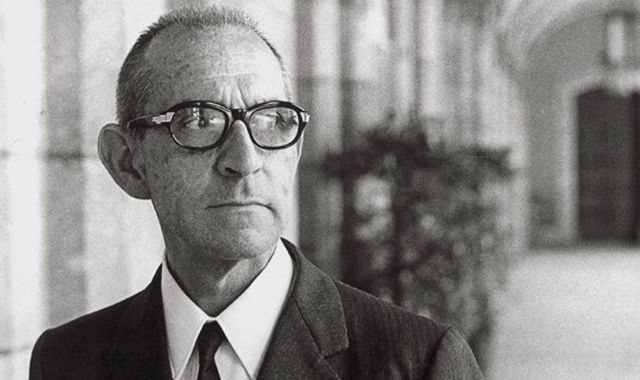

Si, a tenor de las palabras de Claudio Rodríguez, «el autor no puede darnos sino unas orientaciones volanderas acerca de sus palabras», y, por extensión, «una serie de abstracciones, de juicios y prejuicios» más o menos cercanos a su obra, habremos adquirido una buena parte de libertad y responsabilidad al acercarnos a su testamento literario, a su legado escrito.

Conviene, no obstante, asumir el riesgo puesto que el autor nos ha otorgado, con sus obras, una buena parte de la conciencia (habría que decir «consciencia») moral de nuestra época y un pensamiento sobrio, culto en el más amplio sentido popular y estoico de cuantos nos hayan transmitido las letras españolas. Y ello, a saber, elaborado bajo la forma de un canto eterno, aquel que nace de la música de la naturaleza y el corazón entregado, desnudo. Esto es, bajo los argumentos de la verdad.

A merced de otras consideraciones más sutiles, a mi modo de ver cabe leer y escuchar la poesía de Claudio Rodríguez bajo dos grandes planteamientos argumentales: una, la importancia y vitalidad del camino; la otra, la exposición ética y moral del vínculo, de la amistad.

El camino

Con Vicente Aleixandre y José Ángel ValenteHa de entenderse éste como lugar de paso y lugar de encuentro. Y a la vez el punto desde el que mirar, el que propicia el andar. El que guarda un rincón para el sueño, ya sea éste el del cuerpo o el del alma. El camino, en genérico, como el hogar propicio al viaje, a la imaginación.

Con Vicente Aleixandre y José Ángel ValenteHa de entenderse éste como lugar de paso y lugar de encuentro. Y a la vez el punto desde el que mirar, el que propicia el andar. El que guarda un rincón para el sueño, ya sea éste el del cuerpo o el del alma. El camino, en genérico, como el hogar propicio al viaje, a la imaginación.

Es de observar (y de sentir) hasta qué punto el hombre, el único protagonista de su poesía, vive en todo momento inseparablemente su condición natural y espiritual; su condición material y religiosa. Todo cuanto ocurre e importa tienen su destino en el centro (en el silencio) de ese caminante que nada deja a su abandono propio, ya sea el gesto «sin ensayo» del amigo que propicia el sentimiento de proximidad, ya sea observando la escasa importancia de un gorrión que vincula su existencia con la suciedad, pues «pudo/ volar, pero aquí sigue/ aquí abajo, seguro,/ metiendo en su pechuga/ todo el polvo del mundo«.

Larga es la tradición literaria donde el camino es signo vital indisoluble al destino del hombre, y el poeta aquí lo corrobora, a sabiendas de su extraño destino: «Dia largo y aún más larga/ la noche«. El caminante solitario, en un momento dado, se detiene y medita: «Ahora necesito más que nunca/ mirar el cielo… Vale dinero respirar el aire,/ alzar los ojos, ver sin recompensa,/ aceptar una gracia que no cabe/ en los sentidos pero les da nueva/ salud, los aligera y puebla«. El poeta acepta su terrenidad y a ella se une como un gesto integro de aceptación, ofreciendo su entrega mediante el canto: «Hoy necesito el cielo más que nunca./ No me salve, sí que me acompañe«

El poeta ha descendido a las vicisitudes cotidianas, a lo sencillamente humano, y el lector lo agradece porque el cantor ha expresado su convicción. Y se une a su canto. He aquí, sin duda, el mejor destino del verso: su transmisión gracias a su verosimilitud.

¡Qué importante es la soledad del caminante: ahí radica el fundamento de su religión! Piensa el poeta, en su Canto del Caminar: «Nunca había sabido que mi paso/ era distinto sobre tierra roja,/ que sonaba más puramente seco/ lo mismo que si no llevase un hombre,/ de pié, en su dimensión«. El camino es lo que importa, lo significativo. Constituye la referencia como valor, pues guardaría su esencia eterna –he ahí su grado de utilidad, su valor de destino- «lo mismo que si no llevase un hombre, de pie, en su dimensión». Es así que, el hombre, al estar ahí, está en el lugar que le corresponde y a la vez no hubiera sido necesario que estuviese; pero sí el lugar desde el que se mira y piensa, el lugar de las significados: el propio camino. Y continúa el poeta: «Y ya nosotros no ignoramos que una/ brizna logra también eternizarse (piénsese: tal ejerce el camino sobre el hombre y la cosa)/ y espera el sitio, espera el viento, espera/ retener todo el pasto en su obra humilde«. Espera a retener (obtener) el asentamiento, la significación «en su obra humilde», considerando su escaso valor. ¿Tal como el hombre?

Siguiendo el camino «Comienzo a comprobar que nuestro reino/ tampoco es de este mundo» ¿Al igual que la brizna?; ¿menos aún que ella? De ahí que se interrogue el caminante: «¿Qué montañas me elevarían? ¿Qué oración me sirve?» Más, a pesar de la fundada duda: «Sigo. Seguir es mi única esperanza» Para ello ha de depositar su confianza en «Seguir oyendo el ruido de mis pasos/ con la fruición de un pobre lazarill

o«. De nuevo la escueta y pequeña importancia del hombre en favor del símbolo: el camino.

Claudio Rodríguez on su esposa Clara Miranda«Pero eres tú y estás en todo». Pudiera llegar a pensarse en algún momento, no sin razón y argumentos, que la poesía de Claudio Rodríguez es de una desnudez ascética y una continencia moral que bien cabría asemejarla a un discurso puro, esencial, religioso en su más digna valoración. De ahí que sea acorde a un sentir trascendente el final de este sencillo, profundo y hermoso canto: «Y la noche qué importa si aún estamos/ buscando un resplandor definitivo (…) Ya no hay nada: cielo y tierra sin más. ¡Seguro blanco,/ seguro blanco ofrece el pecho mío!/ Oh, la estrella de oculta amanecida/ traspasándose al fin, ya más cercana» Y, como colofón, ese firme acto de fe en la sencillez: «Que cuando caiga muera o no, qué importa./ Qué importa si ahora estoy en el camino» El camino que parece guardar, en sí, la redención.

Claudio Rodríguez on su esposa Clara Miranda«Pero eres tú y estás en todo». Pudiera llegar a pensarse en algún momento, no sin razón y argumentos, que la poesía de Claudio Rodríguez es de una desnudez ascética y una continencia moral que bien cabría asemejarla a un discurso puro, esencial, religioso en su más digna valoración. De ahí que sea acorde a un sentir trascendente el final de este sencillo, profundo y hermoso canto: «Y la noche qué importa si aún estamos/ buscando un resplandor definitivo (…) Ya no hay nada: cielo y tierra sin más. ¡Seguro blanco,/ seguro blanco ofrece el pecho mío!/ Oh, la estrella de oculta amanecida/ traspasándose al fin, ya más cercana» Y, como colofón, ese firme acto de fe en la sencillez: «Que cuando caiga muera o no, qué importa./ Qué importa si ahora estoy en el camino» El camino que parece guardar, en sí, la redención.

La moral del vínculo

Un testimonio tan claro y directo a favor de la moralidad de lo cotidiano como valor eterno, una tal probidad de fe había de encerrar, necesariamente, implícitamente, un pensamiento de amor; un canto a favor del vínculo. Todo, el hombre y la cosa, guardan secreta significación; incluso trascendencia. Lo cotidiano, así, entra dentro de los valores de la vida, dotando a ésta incluso de resonancia y emoción. ¿Y cómo apartar del hombre llano el sentir y la vinculación?; esto es, la implicación, la entrega. Bien sabe el poeta que ha de ser así y lo exclama: «Largo se le hace el día a quien no ama/ y él lo sabe» Responde, este verso, a ese poema tan hermoso y recorrido de amor que tiene como título ‘Ajeno’ y donde se exponen con ardorosa blancura los inexcusables principios del amor, los necesarios fines del querer. Y hasta tal punto lo cree el poeta (recordemos: la sinceridad como validación real del poema; el fundamento de la humanización del canto) que piensa y dice: «A quien no ama,/ ¿cómo podemos conocer o cómo podemos/ perdonar?» Esto es, ¿puede haber hombre auténtico fuera del amor? De ahí la nueva reconvención al que escuche: «Día largo y aún más larga la noche».

Bien lo sabe el que camina; a ello se expone: «Prisionero por no querer, abraza/ su propia soledad» No es tal el caso del poeta quien, en vida y en verso, es bien sabida su larga y generosa entrega. Una prueba de su humana dedicación bien pudiéramos extraerla de ese introvertido y consciente poema dedicado a ese amigo entrañable, Eugenio de Luelmo, quien, siendo por su bonhomía un personaje ‘de todos’, el poeta además lo hizo suyo por su reconocimiento explícito y, a través de él, había de rendir homenaje, una vez más, al gesto sencillo, a la desnuda generosidad, a la vida repleta de los días callejeros de una vieja ciudad; al ser del camino humano, en resumen. «Cuando amanece alguien con gracia, de tan sencillas/ como a su lado son las cosas, casi/ parecen nuevas, casi/ sentimos el castigo, el miedo oscuro/ de poseer» ¡Qué magnífica exhortación a la primacía de lo desnudo, de lo originario y nuevo!; desde ahí, desde esa sencillez, el homenaje de amor, la ofrenda, no solo es más verdadera sino total. Para percibir, para sentir, el hombre solo se desprende de toda atadura, tal es su temor al empañamiento que supondría «el miedo oscuro de poseer» Es inevitable recordar aquí los versos de otro poeta profundamente humano, Blas de Otero, cuando escribe «A pié desnudo sobre el arroyo claro,/ fuente serena de la libertad» La actitud de desasimiento es una ofrenda a favor de la percepción; de vivir y ser vivido. Un gesto definitorio, ético y moral.

Es de señalar, sobre todo, que, aún pudiendo el poeta erigirse en el protagonista, en el observador que hace entrega de sí en favor del paisaje y sus contenidos, por lo común Claudio Rodríguez quiere acceder solo al protagonismo de ser el que percibe, dejando el bien para lo percibido: la nube, el gorrión, la ropa tendida… Y para el alto símbolo de la amistad al amigo: su gesto, su desprendimiento, su inexplicable capacidad de compañía… «Allí todo era llama/ siempre atizada, incendio sin cenizas/ desde el sueldo hasta el hijo,/ desde las canas hasta al ronquera,/ desde la pana al alma» Lo dice muy expresamente: «El –Eugenio de Luelmo, el amigo muerto al que dirige su verso-oración- cuyo oficio sin horario era la compañía» De ahí la sentida advocación que, en un momento dado, se hace necesario expresar: «Ya cuesta arriba o cuesta abajo,/ hacia la plaza o hacia tu taller,/ todo nos mira ahora/ de soslayo, nos coge/ fuera de sitio» Es una forma de universalizar la gratitud, el sentimiento de amor entendido éste en su valor de vínculo, de aprecio, de código espiritual.

Es de señalar, sobre todo, que, aún pudiendo el poeta erigirse en el protagonista, en el observador que hace entrega de sí en favor del paisaje y sus contenidos, por lo común Claudio Rodríguez quiere acceder solo al protagonismo de ser el que percibe, dejando el bien para lo percibido: la nube, el gorrión, la ropa tendida… Y para el alto símbolo de la amistad al amigo: su gesto, su desprendimiento, su inexplicable capacidad de compañía… «Allí todo era llama/ siempre atizada, incendio sin cenizas/ desde el sueldo hasta el hijo,/ desde las canas hasta al ronquera,/ desde la pana al alma» Lo dice muy expresamente: «El –Eugenio de Luelmo, el amigo muerto al que dirige su verso-oración- cuyo oficio sin horario era la compañía» De ahí la sentida advocación que, en un momento dado, se hace necesario expresar: «Ya cuesta arriba o cuesta abajo,/ hacia la plaza o hacia tu taller,/ todo nos mira ahora/ de soslayo, nos coge/ fuera de sitio» Es una forma de universalizar la gratitud, el sentimiento de amor entendido éste en su valor de vínculo, de aprecio, de código espiritual.

«¿Quién con su mano eterna/ nos siembra claro y nos recoge espeso?» Pero así es el camino del hombre. Es, de algún modo, la respuesta a esa invocación preliminar de San Juan de la Cruz en su Canto del despertar: «… y cuando salía/ por toda aquesta vega/ ya cosa no sabía…» Pues bien, a partir de ahí el descubrimiento, el mirar con el corazón, la cosecha de lo ‘espeso’.

El poeta no solo ve, sino siente su caminar: «Y cualquier dia se alzará la tierra./ Ved que siempre está a punto/ y espera solo un paso bien pisado» Habiendo aceptado el caminar, deseando ser uno con lo observado, da nacimiento a uno de los cantos de amor (¿amor profano? ¿panteismo?) más sinceros de toda la poesía castellana. Así ha aceptado el poeta Claudio Rodríguez su destino de hombre; todo a favor, digámoslo tomando sus palabras, de «esa propagación inmensa del que ama».

Él, que hizo suya la reflexión de Plotino «la Naturaleza es un alma» supo añadir después que «la contemplación, que es pensamiento, entraña moralidad». Así lo hizo en su descenso (y discurso) como hombre, dejándonos al final, acaso, una única y perenne enseñanza: «Largo se hace el día a quien no ama, y él lo sabe». Cada uno de nosotros lo sabemos, por eso seguiremos recordando al poeta con fidelidad, admiración y respeto.

- Nota del autor: Todas las referencias literarias que quedan reflejadas en el texto proceden de la obra Desde mis poemas. Edición del autor. Ed. Cátedra, Madrid, 1983.

- Fotografías: Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes