Bicentenario del Museo del Prado

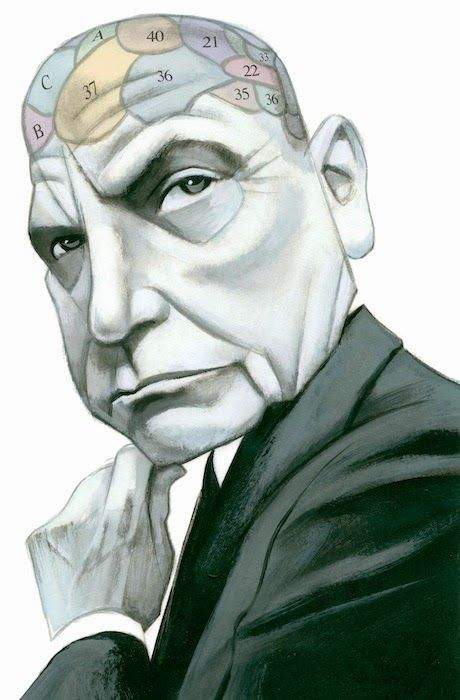

Es viernes. Paco (don Paco como solían llamarle los vecinos) alimenta el fuego de su caserón. Ese mes de noviembre está siendo especialmente frío en Madrid. Y sus 73 años ya le pesan demasiado. Hace ya… (¿cuánto, más de quince años?) que su fatal enfermedad que le dejó sordo y malhumorado (más aún). Él nota cómo la gente cuchichea a su paso y hablan de él a sus espaldas. O al menos eso piensa. Siempre están hablando de él. Y es algo que no puede soportar. Por eso se ha refugiado en sus garabatos y en sus cuadritos.

Es viernes. Paco (don Paco como solían llamarle los vecinos) alimenta el fuego de su caserón. Ese mes de noviembre está siendo especialmente frío en Madrid. Y sus 73 años ya le pesan demasiado. Hace ya… (¿cuánto, más de quince años?) que su fatal enfermedad que le dejó sordo y malhumorado (más aún). Él nota cómo la gente cuchichea a su paso y hablan de él a sus espaldas. O al menos eso piensa. Siempre están hablando de él. Y es algo que no puede soportar. Por eso se ha refugiado en sus garabatos y en sus cuadritos.

Acaba de comprar una casa en la ribera del Manzanares. Un lugar alejado del bullicio de la Corte donde poder apartarse del ruido y de las conspiraciones cotidianas. Desde el regreso hace cinco años del ‘deseado’ la deuda aumenta cada día más en un país destrozado por la guerra. La presión de los recaudadores de la Hacienda es cada vez mayor y siempre sobre las clases más desfavorecidas. Y para colmo, nunca llega para atender las verdaderas necesidades del pueblo, sino para financiar los cada vez mayores gastos de los militares y de la Iglesia. Los periódicos son auténticos panfletos. El ‘deseado’ ha pasado a convertirse en el ‘odiado’. O al menos el temido. Su represión de los liberales está siendo brutal, y las delaciones y purgas son constantes. La decepción y el miedo campan a sus anchas y en el ambiente sólo se respira la desilusión ante el futuro.

Él no tiene dificultades económicas. Para eso ha luchado toda su vida. Desde que llegó de su pueblecito aragonés siempre había deseado codearse con la aristocracia y las clases pudientes. Y lo había conseguido. Unas veces a través de amistades y recomendaciones, como todos, y otras con mucho trabajo y tesón, que para eso era baturro. Ahí estaban: los Osuna, los Alba, académico de San Fernando, los encargos de los ministros, y finalmente, la Familia Real. ¿Qué más podía pedir un pintor de pueblo? Pintor de Cámara de Su Majestad el Rey. Había retratado durante años en exclusiva a toda la familia real y disponía de unas rentas que le habían permitido comprarse un coche y sus tan deseados ‘campicos’, como le contaba en sus cartas a su querido amigo del alma Martín Zapater.

Él no tiene dificultades económicas. Para eso ha luchado toda su vida. Desde que llegó de su pueblecito aragonés siempre había deseado codearse con la aristocracia y las clases pudientes. Y lo había conseguido. Unas veces a través de amistades y recomendaciones, como todos, y otras con mucho trabajo y tesón, que para eso era baturro. Ahí estaban: los Osuna, los Alba, académico de San Fernando, los encargos de los ministros, y finalmente, la Familia Real. ¿Qué más podía pedir un pintor de pueblo? Pintor de Cámara de Su Majestad el Rey. Había retratado durante años en exclusiva a toda la familia real y disponía de unas rentas que le habían permitido comprarse un coche y sus tan deseados ‘campicos’, como le contaba en sus cartas a su querido amigo del alma Martín Zapater.

Pero aquellos tiempos ya quedaron lejanos. La ilusión y la admiración por los ilustrados y por la revolución francesa dio paso a la invasión, y el levantamiento del pueblo español contra los gabachos. Conseguimos echarlos. Y vaya si lo hicimos…(recuerda con una sonrisa). Ahí están mis ‘dibujicos’ de la defensa de Zaragoza y de Agustina de Aragón disparando su cañón a los franceses. Y Palafox. Y el pueblo madrileño levantado en armas contra el invasor en la Puerta del Sol el dos de mayo. Y el escarmiento al día siguiente con las matanzas y fusilamientos en la montaña de Príncipe Pío. Y los Desastres de la Guerra… La mirada le volvió a entristecer. Ya nada había vuelto a ser igual después de aquello. Conseguimos que volviera el rey: el ‘deseado’. ¡En mala hora!

Había retratado a afrancesados y a políticos franceses revolucionarios. Y como pintor del rey, también al invasor, el hermano del Bonaparte, ‘Pepe Botella’. No había elección, ya que habían dado una orden para que todos los funcionarios reales se pusieran a su disposición. Después, para congraciarse, también había pintado a Fernando, el ‘felón’, a su regreso al país. Pero el muy traidor no tenía miramientos con nadie. Amigos liberales suyos habían sido perseguidos hasta el exilio: Meléndez Valdés, Moratín…hasta él mismo había tenido que rendir cuentas con el Tribunal de la Santa Inquisición.

Tuve que decir que me ví obligado a venderle cuadros a los gabachos para poder sobrevivir durante la guerra. Pero lo de mis majas…me libré por poco. En la depuración de funcionarios que sobrevino, dijeron que yo era un viejo sordo que vivía encerrado en mi casa y que no era un peligro. Si me cogen con treinta años menos se iban a enterar…Bien es cierto que todo me falta y solo la voluntad me sobra, y que aunque soy un viejo enfermo y sordo, aún aprendo.

Hace unos meses compré esta casita a la ribera del Manzanares para no tener que ver a nadie. Para encerrarme con mi locura. Puse una noria y unas cepas, y cerré la finca con una empalizada. ‘La quinta del sordo’ la llaman. Del loco, deberían decir. Tengo pensado empezar a pintarla por dentro con escenas que escapan de toda razón y comprensión: aquelarres, brujas, locos, viejos… También pintaré esta España, amada y odiada al tiempo, que se bate en un duelo a garrotazos hasta la muerte. Menos mal que siempre tengo a mi lado a mi Leocadia. Por mucho que hablen y hablen. Es la única que me mantiene vivo. Y la pintura. Pero cada vez estoy más cansado y enfermo. Casi no puedo moverme.

Hace unos meses compré esta casita a la ribera del Manzanares para no tener que ver a nadie. Para encerrarme con mi locura. Puse una noria y unas cepas, y cerré la finca con una empalizada. ‘La quinta del sordo’ la llaman. Del loco, deberían decir. Tengo pensado empezar a pintarla por dentro con escenas que escapan de toda razón y comprensión: aquelarres, brujas, locos, viejos… También pintaré esta España, amada y odiada al tiempo, que se bate en un duelo a garrotazos hasta la muerte. Menos mal que siempre tengo a mi lado a mi Leocadia. Por mucho que hablen y hablen. Es la única que me mantiene vivo. Y la pintura. Pero cada vez estoy más cansado y enfermo. Casi no puedo moverme.

Y ahora me mandan una invitación para asistir a la apertura del nuevo museo real de pinturas en el prado de los Jerónimos. Maldita la gracia que me hace. ¿Para qué? Para que cuchicheen de mí a mis espaldas. Con lo agustico que estoy aquí en mi finca, con mi Leocadia, mi pintura, mis caprichos, mis toros y mis disparates. ¡Y con el frío que hace! Dicen que todo ha sido gracias al empeño de la reina Isabel, la segunda esposa del ‘rey felón’. Esto es seguro, porque lo que es él, antes lo habría destinado a pocilga. Aunque también dicen los mentideros que muchos de los dineros han salido del bolsillo secreto del rey. A saber porqué.

Han llevado allí muchas de las pinturas de los más grandes artistas que ha habido y habrá. Algunas de ellas tuve la fortuna de verlas en Palacio: Tiziano, Rafael, Rubens, Murillo, Ribera, Zurbarán, Tintoretto, y por supuesto, el más grande: Diego Velázquez. Bueno, Velázquez y yo: Don Francisco de Goya y Lucientes. El más grande pintor de nuestro tiempo. Ahí van a estar colgados tres cuadros de mi autoría: dos retratos de los reyes a caballo y un garrochista. Lo que más rabia me da es no estar al lado de mi admirado Diego Velázquez. Bueno está. En fín, tendré que abrigarme bien y avisar al cochero. Con el frío que está cayendo en Madrid.