La clave en el debate interno de la mayoría progresista, impulsora principal de la II República, fue si la oportunidad debiera primar sobre los principios, ante el temor de que la derecha confesional ganara las elecciones en 1933. Ante las potentes fuerzas conservadoras que la atenazaban, algunos plantearon que no había tiempo para hacer madurar a una sociedad española plenamente libre en el ejercicio de todos sus derechos. Muchos asuntos eran los que requerían cambios profundos en las leyes, entre ellos, la incorporación política plena de la mujer.

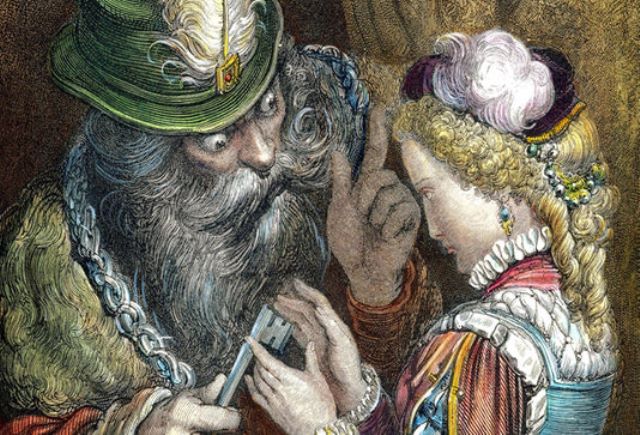

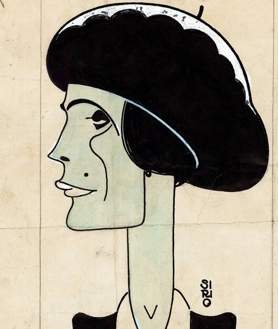

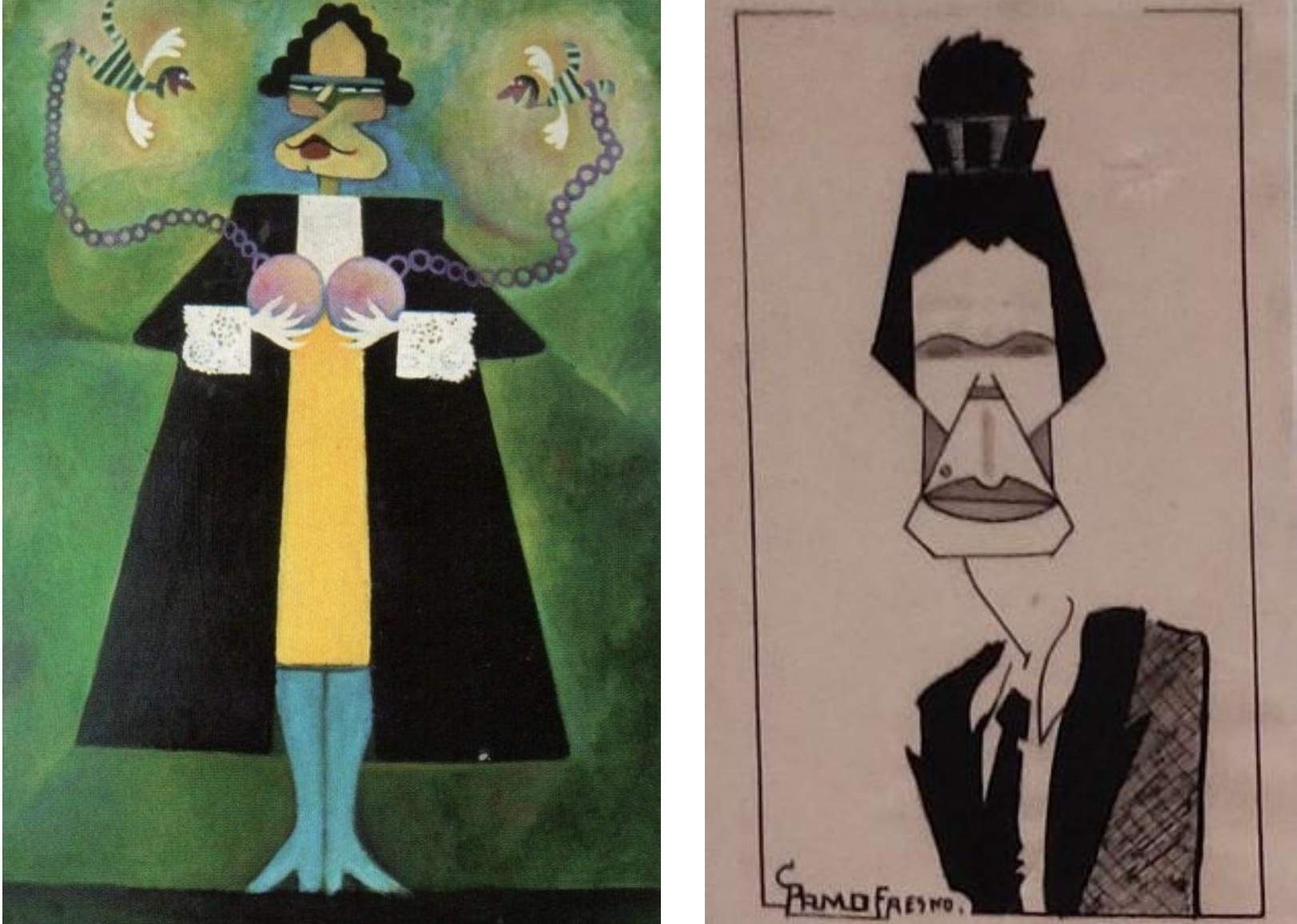

Victoria Kent, republicana, liberal, demócrata y federalista, sería la portavoz en el Congreso de esos temores ante la adalid de los principios defendidos con vehemencia por Clara Campoamor.

Victoria Kent (Málaga, 1892- Nueva York, 1987) estudia magisterio en Málaga en 1906, y obtiene el título de maestra en 1911, influida por dos maestras muy feministas Suceso Luengo y Teresa Aspiazu.

Se traslada a Madrid en 1917 para estudiar el bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros. Gracias a los contactos de su padre conoció a Alberto Jiménez Fraud (secretario de la Junta de Ampliación de Estudios) y a Francisco Bergamín (abogado y catedrático, que sería ministro de Instrucción Pública con Alfonso XIII), y se instaló en la Residencia de Señoritas, sección para mujeres de la Institución Libre de Enseñanza, dirigida por María de Maeztu. Todo ello le influiría considerablemente en su personalidad y en su desarrollo profesional.

En 1920 estudia Derecho en la Universidad Central de Madrid como alumna libre, teniendo como profesores a Jiménez de Asúa (que desempeñaría cargos políticos en la República) y a Felipe Sánchez Román (que lo hizo en la monarquía). En este período se afilia a organizaciones feministas como la Asociación Nacional de Mujeres Españolas y es vicepresidenta del Lyceum Club. Representa a la Unión Nacional de Estudiantes y a la Juventud Universitaria Feminista en el Congreso Internacional de Estudiantes de Praga en 1921.

Obtiene el doctorado con una propuesta sobre la reforma de las prisiones, y ejerce como abogada desde 1924, fue la primera mujer inscrita en el Colegio de Abogados de Madrid en 1925. Sería elegida en 1931 miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y, en 1933, de la Asociación Internacional de Leyes Penales de Ginebra.

Abrirá el primer bufete de abogados especializado en derecho laboral dirigido por una mujer en España. También ejercerá como asesora jurídica del Sindicato Nacional Ferroviario y de la Confederación Nacional de Pósitos Marítimos, y llegó a presidir en 1927 el primer Congreso de Cooperativas en España.

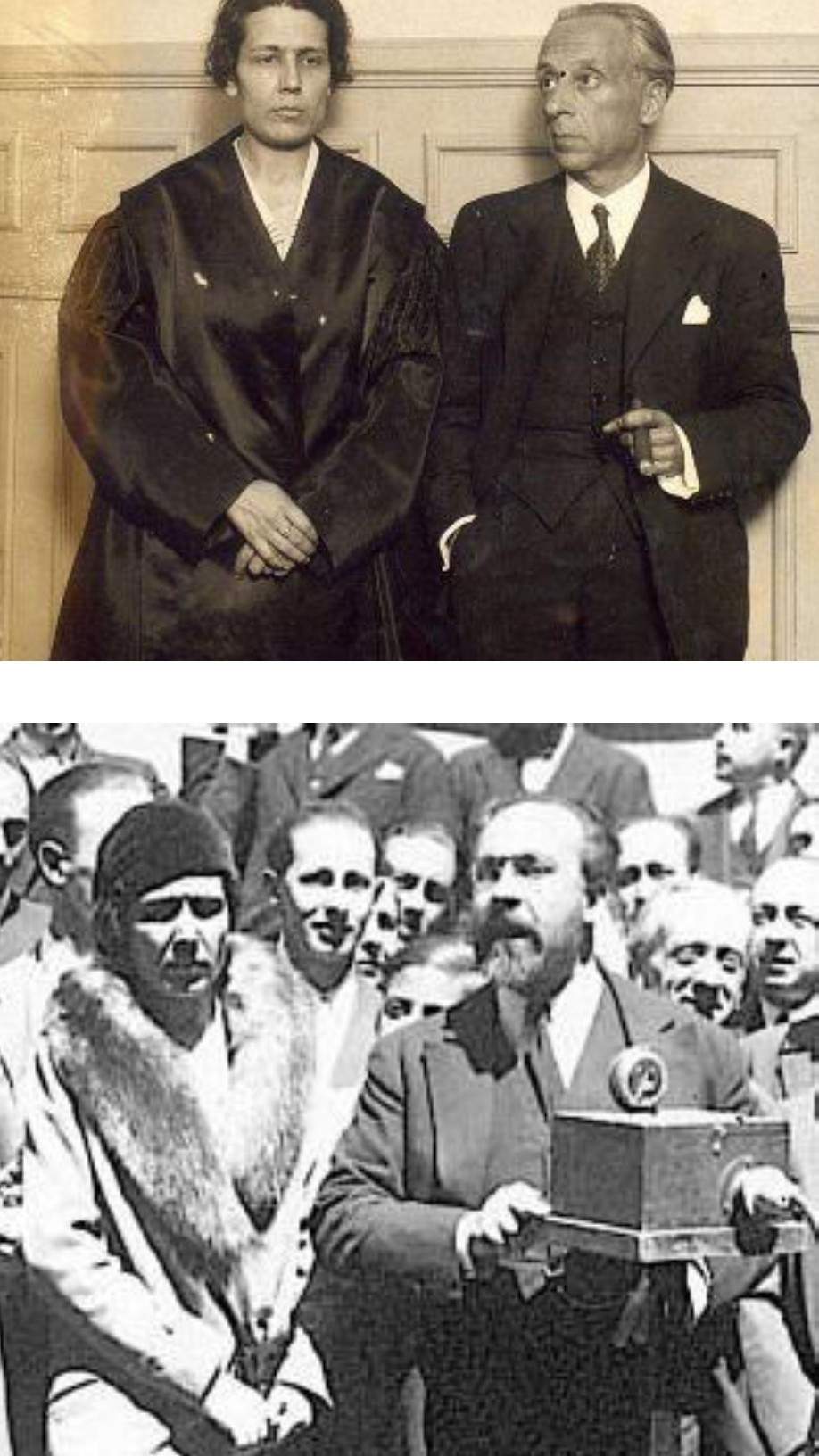

Como abogada, uno de sus juicios más importantes sería su actuación en defensa de Álvaro de Albornoz en 1930 ante el Tribunal Supremo Militar durante la dictadura, para el que obtuvo la absolución. Sería así la primera mujer abogada ejerciente ante un tribunal militar. Su brillante defensa en el juicio les uniría políticamente, de modo que perteneció como Diputada a su mismo grupo político en dos legislaturas, cambió cuando lo hacía aquel, así en 1931 por el Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) por Madrid y por Izquierda Republicana (IR) por Jaén en 1936. No fue elegida en las de 1933.

Presidió el comité del distrito Centro de Madrid y fundó la rama femenina de la organización: el Ateneo Femenino Radical-Socialista.

Fue nombrada por Fernando de los Ríos, ministro socialista de Justicia, directora general de prisiones en el primer bienio republicano, con el objetivo de reformar en profundidad su penosa situación y poder desarrollar su proyecto más anhelado. Duró en el cargo catorce meses en los que desarrolló los principios ya iniciados por Concepción Arenal, visitadora de las cárceles, en el siglo XIX. Buscando como fin principal la reinserción real del preso, mejora la alimentación, introduce la libertad de culto, amplía los permisos por razones familiares, introduce los vis a vis, crea el cuerpo femenino de funcionarias de prisiones, sustituyendo a las Hermanas de la Caridad, y retira los grilletes y las cadenas. Así mismo cerró 115 centros penitenciarios que no reunían condiciones en las zonas rurales, mandó construir la Cárcel de Mujeres de Ventas en Madrid, eliminó las celdas de castigo y fundó el Instituto de Estudios Penales, que dirigiría Jiménez Asúa.

Una muestra de su popularidad fue la inicial inclusión de su nombre en el chotis “El Pichi”, estrenado en Madrid en 1931 cantado por Celia Gámez, aunque al final resultó censurado.

La proclamación de la República en 1931 trajo consigo muchos avances liberales en lo que a leyes en favor de las mujeres se refiere: uno de ellos sería el sufragio femenino, que Clara Campoamor defendía con ardor, a diferencia de Victoria Kent, que creía que la mayoría de las mujeres aún no estaba preparada para ejercer el voto con libertad. Afirma, por ello, que primero había que formarlas y, alejarlas de la influencia de la Iglesia y de las clases conservadoras, pues Kent y su partido estaban convencidos de que, si se aprobaba el sufragio femenino, el triunfo de la derecha estaba asegurado. La prensa conservadora hacía mofa de la controversia y las llamaban la Clara y la Yema. Los contenidos del debate son una lección de política que todos los ciudadanos deberían conocer con detalle, no solo en el terreno de los principios, sino en la complejidad de la situación de la vida pública. Azaña participó en su casa previamente en la preparación del debate, como ella misma escribiría en el exilio en 1980.

Desgraciadamente, no se equivocaba Victoria Kent, la derecha ganó en las primeras elecciones en las que participaron las mujeres en 1933. Aunque no fuera la única razón, probablemente ni siquiera, la más importante, sin duda fue una de ellas. La principal, realmente, resultaría ser la división de las izquierdas (tanto las republicanas, como las nacionalistas y la socialista) frente a una derecha coaligada (Unión de Derechas y Agrarios) y un centro derecha (en donde se aliaron el PRR de Lerroux, el PRLD de Melquiades Álvarez y el PRP de Niceto Alcalá Zamora) y un sistema electoral mayoritario de listas abiertas a dos vueltas en donde se primaba a las candidaturas en coalición; además, en la estrategia para la segunda vuelta los partidos de centro prefirieron apoyar a la coalición de derechas y aislar a las izquierdas. El papel de Lerroux, que se había sentido desplazado en el primer bienio, fue clave en este proceso, así como también, el de Largo Caballero repudiando todo contacto con los partidos de centro.

Victoria Kent influyó en la redacción de la Constitución republicana formando parte de su comisión constitucional formada por 21 miembros. Como indica detalladamente María Luisa Balaguer catedrática de derecho constitucional de Málaga, participó con varias enmiendas, entre otras, en el reconocimiento de la igualdad entre los sexos; incluso, intervino en el artículo 1, en la propia definición de la República; también en el derecho de familia con la equiparación de los hijos legítimos e ilegítimos, así como en la laicidad de las relaciones civiles. Además, lo hizo en la protección de la infancia y maternidad, en la igualdad de retribución salarial entre hombres y mujeres y en el derecho de manifestación.

Victoria Kent fue en 1937 la secretaria de embajada de la República en Francia para el cuidado de las evacuaciones de refugiados, especialmente los niños, a medida que caían los frentes republicanos; pero al final ella misma tuvo que mantenerse escondida en París con otro nombre durante cuatro años, ante la represión realizada en Francia de la policía franquista.

En un segundo artículo desarrollaremos su destacado papel en el exilio. Para leerlo pinche aquí