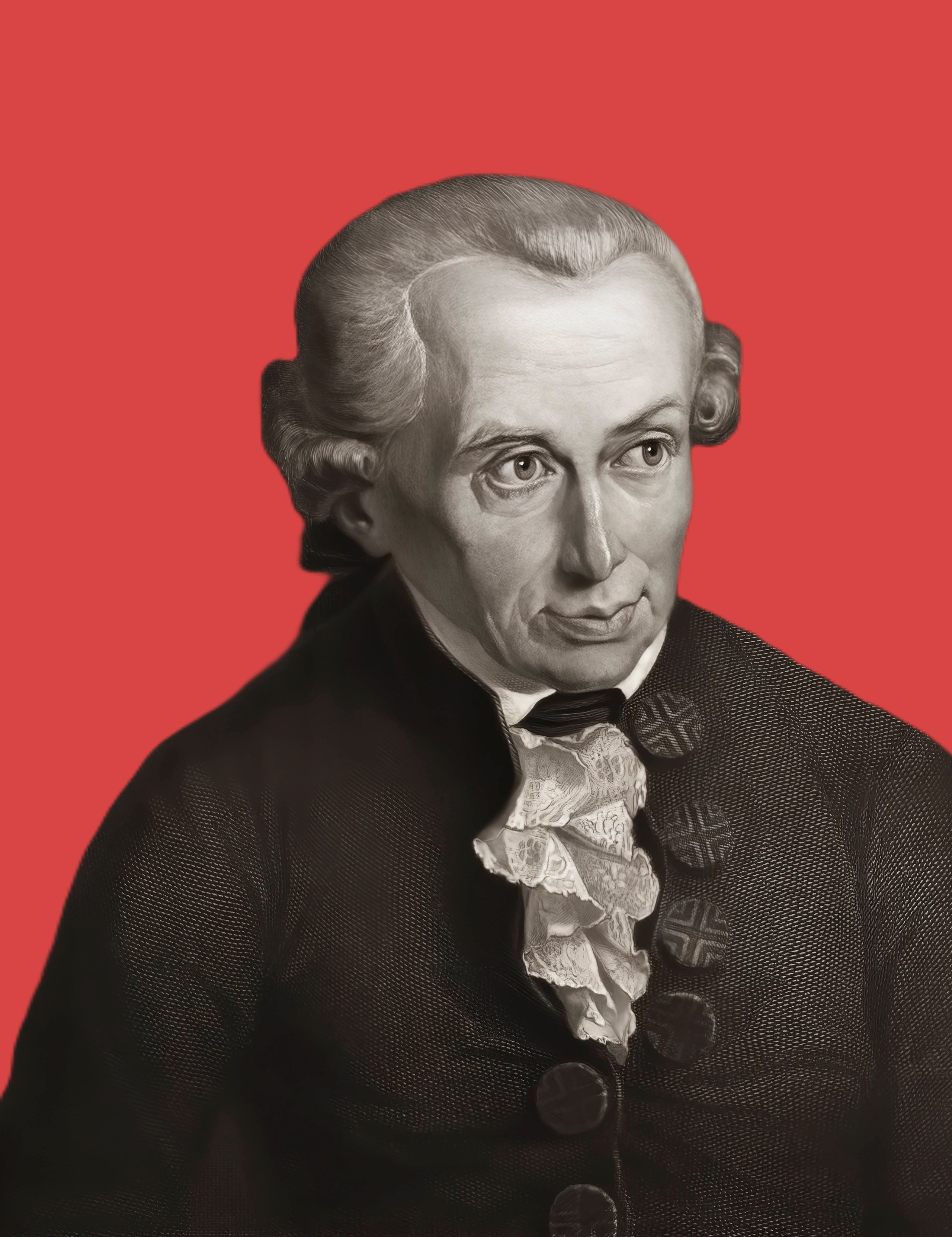

Es acertado denominar a Kant (1724-1804) “el filósofo de la imaginación”, pues ésta facultad es la que desempeña el papel principal, muy por encima de la razón, en su idealismo trascendental. Para él, la imaginación es crucial para la cognición y la experiencia, y no sólo una mera productora de imágenes mentales: es una facultad activa y sintética que media entre la sensibilidad y el entendimiento, desempeñando un papel fundamental en la experiencia y el conocimiento, pues es la imaginación la que lo sintetiza.

Para Kant, y a diferencia de lo que sucede en la metafísica, el conocimiento científico sí ofrece certezas plenas, sobre todo después de la física de Newton (1642-1727). No se olvide que, hasta el siglo XIX, la Filosofía era la Gran Ciencia que incluía el conjunto de los saberes. La Filosofía integraba la metafísica (la “Reina de las Ciencias”), a la que se subordinaban la ética, la teología natural, los saberes humanísticos (letras y humanidades) y la Filosofía Natural (las ciencias). Así, la principal obra científica de Newton se tituló Philosophiæ naturalis principia mathematica (1687), es decir, principios matemáticos de filosofía natural.

Kant y el idealismo racionalista

Se atribuye a Kant la impugnación racionalista del primer idealismo racionalista, creado por Descartes (1596-1650), que entonces predominaba en las universidades europeas (excepto las británicas) y que mantenía encerrado al pensamiento en el laberinto subjetivista, tras su “giro copernicano”. Frente al realismo metafísico de Suárez (1548-1617), racionalista y objetivista, el giro cartesiano consistió en negar o dudar de la existencia de la realidad externa -el objeto-, buscando en el sujeto el único fundamento válido e indubitable de la realidad, del ser y del mundo, el cogito ergo sum. Pero cabe preguntarse si realmente Kant refutó al idealismo racionalista cartesiano, o si hizo otra cosa.

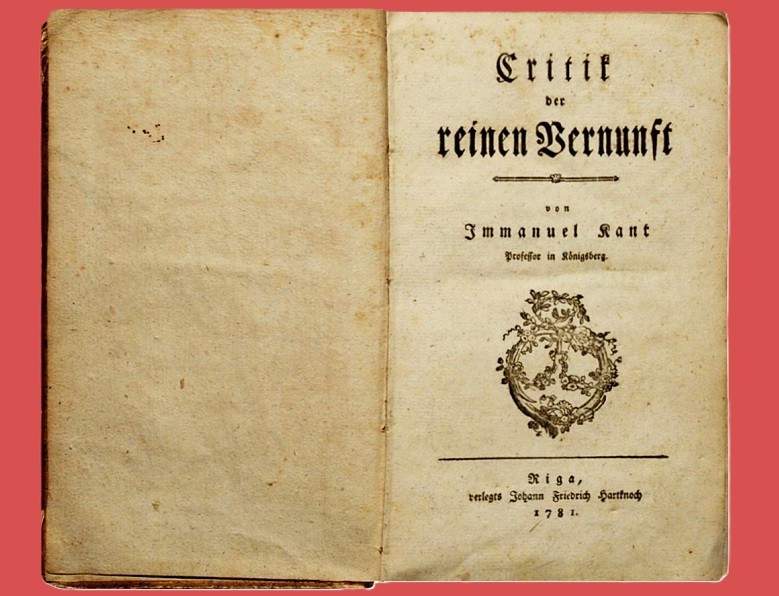

En la Crítica de la Razón Pura, Kant no se centró mucho en rebatir el racionalismo idealista de cuño cartesiano, al que denominó “dogmatismo” para descalificarlo. Criticó al cartesianismo, pero lo hizo por considerar poco consecuente e insuficiente su subjetivismo. Con ello, más que impugnarlo, Kant completó el “giro copernicano” de Descartes. Y, en cuanto a la metafísica, fue mucho más lejos que el cartesianismo, porque la Crítica de la Razón Pura destruyó racionalmente las bases de toda metafísica, no sólo del racionalismo idealista, sino de toda metafísica: para Kant, el conocimiento solo se produce en los saberes científicos, no en la metafísica. Ésta, la antaño “Reina de las Ciencias”, carecía de sentido y de fundamento. En la duda suscitada por Descartes sobre si la primacía en filosofía correspondía a la metafísica o a la filosofía natural (ciencias), Kant se decantó por esta última, proponiendo la subordinación de la filosofía a las ciencias (filosofía natural), en lugar de a la metafísica.

Para Kant, los objetos del mundo sólo pueden conocerse cuando los construye el sujeto, mediante la imaginación, a partir de los datos recibidos de la sensibilidad externa. Para él, sólo es posible conocer por la experiencia sensible, mediante la intervención interpretativa de las formas a priori de la sensibilidad interna (espacio y tiempo) y las del entendimiento (las categorías kantianas: unidad, pluralidad, causalidad, sustancia, existencia etc.). Por eso, los “objetos” de la metafísica, como el ser, el hombre, el mundo o Dios, que apenas tienen reflejo en la experiencia sensible, no pueden conocerse con certeza, pues sólo se apoyan en argumentos lógicos fundados en la silogística. En la Crítica de la Razón Pura, concluyó por ello que los objetos propios de la metafísica no tenían sentido, ni quizá existencia.

La “falacia trascendental”

La confusión cartesiana entre “ser” y “saber” y entre ontología y epistemología, fue llevada por Kant al límite al sustituir la ontología por la epistemología. Kant criticó al “dogmático” idealismo racionalista, pero por no ser suficientemente subjetivista. Si todo conocimiento se inicia con la experiencia, pero esta última es incierta, será necesario fundarla mediante la ciencia, encontrando estructuras a priori que estabilicen su incertidumbre. Para llegar a esa conclusión se precisa invertir las posiciones de la metafísica tradicional precartesiana, como hizo Descartes, y partir del sujeto, y no del objeto para preguntarse no cómo son las cosas, sino cómo debe construirlas el sujeto para conocerlas al modo científico, interrogando a la naturaleza como un juez, esto es, sirviéndose de esquemas y de teoremas.

La confusión cartesiana entre “ser” y “saber” y entre ontología y epistemología, fue llevada por Kant al límite al sustituir la ontología por la epistemología. Kant criticó al “dogmático” idealismo racionalista, pero por no ser suficientemente subjetivista. Si todo conocimiento se inicia con la experiencia, pero esta última es incierta, será necesario fundarla mediante la ciencia, encontrando estructuras a priori que estabilicen su incertidumbre. Para llegar a esa conclusión se precisa invertir las posiciones de la metafísica tradicional precartesiana, como hizo Descartes, y partir del sujeto, y no del objeto para preguntarse no cómo son las cosas, sino cómo debe construirlas el sujeto para conocerlas al modo científico, interrogando a la naturaleza como un juez, esto es, sirviéndose de esquemas y de teoremas.

Kant adoptó una epistemología a priori, de base matemática, para fundar la ontología: la posibilidad de existencia de juicios sintéticos a priori —como los matemáticos— permite fijar la realidad con certeza en el conocimiento sintetizado por la imaginación. Las leyes de la física son matemática aplicada a la realidad y su modo de conocimiento, para Kant, es el modo como funcionan la mente y los sentidos humanos. La filosofía trascendental kantiana transfirió el construccionismo propio de la matemática a la ontología, “liberando” así al conocimiento de la desconfianza en los sentidos y de la incertidumbre de la inducción y… acabando a la vez con la ontología. Es lo que Maurizio Ferraris ha denominado la “Falacia Trascendental” de Kant.

El destronamiento de la metafísica

Al confundir ontología y epistemología se da validez al nietzscheano “no hay hechos, sólo interpretaciones”. La “des-objetivación” ha demostrado que, una vez abandonadas las referencias al mundo exterior al sujeto, todo es posible. Cabe objetar que la ontología no es tanto lo que existe, sin más, sino un discurso sobre lo que existe, por lo que siempre hay algo de epistemológico en ella, cierto. Por eso, al ser confundibles ambas, siempre se debe señalar en cuáles y en cuántos modos se confunden. Si la ontología es también un discurso, debe marcar su diferencia respecto de la epistemología, no insistir en su continuidad (y confusión), como hizo Kant (y Descartes), tras confundir ser y saber.

Para Kant, mientras las ciencias sí que han encontrado, con su matematización, el camino seguro de la certeza cognoscitiva a partir de los datos de la realidad, la metafísica no. El “yo” o el “alma”, en Kant, carecen de sentido y puede que ni siquiera existan: sólo hay alguna experiencia al respecto, pero no un fundamento que las sostenga. Y no tiene sentido el “universo”, pues la totalidad de los objetos es, a su vez, un “objeto” del que apenas hay experiencias sensibles. Tampoco tiene sentido, ni quizá existencia, “Dios”, totalidad de las totalidades y fundamento del yo y del universo. Además, a diferencia del yo y del universo, Dios ni siquiera es un “objeto” del que haya experiencia sensible empírica, por lo que la idea de Dios es inalcanzable y llena de contradicciones. En el kantismo, cuando se intenta pensar la totalidad, la razón queda aprisionada en las “antinomias de la razón pura”.

El éxito alcanzado por la “falacia trascendental” en el pensamiento posterior a Kant, originaría la crisis de la filosofía de los siglos XIX y XX. La pieza clave y fundamental del idealismo trascendental kantiano era la imaginación, y no la pura razón. El kantismo no sólo sustituyó la ontología por la epistemología, sino que propuso el modelo de conocimiento propio de la física de Newton (1643-1737) como modelo general del conocimiento, que debían seguir la metafísica y los demás saberes, si es que tenían algún sentido. Y los conceptos clásicos de la metafísica, como “ente”, “sustancia”, “Dios”, etc., son imposibles de reducir a los modos de la física newtoniana u otras ciencias. Con Kant, la metafísica, antaño la “Reina de las Ciencias”, había quedado destronada.

Evolución y quiebra del idealismo racionalista

La evolución de la orientación anti-metafísica (realmente anti-filosófica) iniciada por Descartes y consagrada por Kant, es bien conocida. Primero Hegel (1770-1831), para quien la imaginación era también fundamental en su sistema; pero la “imaginación” hegeliana fue pura “fantasía”, como lo acredita su célebre todo lo real es racional y todo lo racional es real. También le siguió el positivismo, una línea cientificista extremada en filosofía, iniciada por Comte (1798- 1857) y muy crítica con la metafísica, por estar fuera del ámbito de las ciencias “positivas”. Después, Nietzsche (1844-1900) denunció las insuficiencias de la Crítica kantiana, reivindicando la “ilusión” frente la “verdad”, que “no hay hechos, sino solo interpretaciones” creadas por la voluntad de poder del superhombre y que “Dios ha muerto”.

La evolución de la orientación anti-metafísica (realmente anti-filosófica) iniciada por Descartes y consagrada por Kant, es bien conocida. Primero Hegel (1770-1831), para quien la imaginación era también fundamental en su sistema; pero la “imaginación” hegeliana fue pura “fantasía”, como lo acredita su célebre todo lo real es racional y todo lo racional es real. También le siguió el positivismo, una línea cientificista extremada en filosofía, iniciada por Comte (1798- 1857) y muy crítica con la metafísica, por estar fuera del ámbito de las ciencias “positivas”. Después, Nietzsche (1844-1900) denunció las insuficiencias de la Crítica kantiana, reivindicando la “ilusión” frente la “verdad”, que “no hay hechos, sino solo interpretaciones” creadas por la voluntad de poder del superhombre y que “Dios ha muerto”.

Aceptando las tesis kantianas, todos los “construccionistas” del siglo XXI confundirán, ya sin cautela alguna, ontología y epistemología: los fenomenólogos, como Husserl (1859-1938), los existencialistas, como Heidegger (1889-1976), y los posmodernos a finales del siglo XX. Todos ellos aceptaron y siguieron la idea nietzscheana de que “solo hay interpretaciones, no hechos”. Y lo hicieron sobre la base de la confusión kantiana entre ser y saber, es decir, entre lo que existe, y no depende de esquemas conceptuales, y lo que sabemos y sí depende de esquemas conceptuales, exista o no.

Una deriva subjetivista que ha llegado a su conclusión en los comienzos del siglo XXI: la vieja metafísica, opacada por el fulgor de las ciencias en el siglo XIX, y hasta la misma filosofía, junto con todas las llamadas “humanidades”, son cuestionada hoy incluso por muchos de los que se llaman “filósofos”. La filosofía subjetivista actual, tras la posmodernidad, se ha situado en un peculiar “a-racionalismo” y parece sumida en una crisis fatal, entre la irrelevancia y la auto-ayuda.

Aunque también han surgido, aunque aún de modo muy incipientes, tendencias de filosofía realista, frente al “a-racionalismo” imperante, como el Nuevo Realismo, de M. Ferraris y M. Gabriel, entre otros. Y se mantienen y afianzan otras escuelas de orientación realista, como el entorno de la Fundación Zubiri, o como el Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno y su escuela.