No me asusta morir luchando como un hombre, pero no me gustaría que me ejecuten desarmado, como a un perro.

(Billy el niño, en una de las muchas cartas que escribió)

De Billy el Niño, bautizado William Henry McCarthy o McCarty, también llamado William H. Bonney, nacido en la verde Irlanda o en la próspera Nueva York, donde sí sabemos que vivió, no hay nada fiable en tanto de lo suyo, de su vida y de su obra, imputado en veintiún asesinatos, probados nueve, cinco de ellos en fogosa compañía de sus secuaces, se guarda un único ferrotipo que no hace justicia a la figura que representó, por más que la turbiedad de la imagen bosqueje las malandanzas en las que su incivil carácter se vio envuelto. Esa vehemencia de malhechor no le impidió al final de su azarosa existencia pedir clemencia, la que él no tuvo con todos los hombres a los que aplicó la ira de su Colt o de su Winchester, en tumultos de taberna, en refriegas en polvorientos caminos o en la comisión de los robos. Antes de que las fuerzas del orden lo cercaran y dejara este mundo, tampoco esa circunstancia, la de su fallecimiento, está clara, Billy el Niño salió a un corral a por huevos y allí cayó fatalmente al suelo por una bala del sheriff Patrick Floyd Garrett. Las biografías refieren que le partió en dos pedazos o en diez el corazón, pero también que la bala le abrió la tripa y se desangró en la tierra. Otra versión sostiene que el forajido fue abatido cuando, cuchillo en mano, se disponía a despiezar un ciervo y abastecer de buenos filetes la despensa de la casa de Pete Maxwell, un terrateniente cuya hija, Paulita, llevaba un hijo suyo. Pudiendo escapar de la ley y huir a tierras de México, donde la población local le adoraba, decidió hacer caso al amor, refugiarse en donde se sabía bien acogido. El alma humana propende al recogimiento cuando la asaetea la desgracia. El alma humana es un secreto. El alma humana es un torbellino de sorpresas. Esa minucia casi doméstica (apañarse unos huevos para remediar el hambre de la mañana o hacer lascas de la carne de un animal) arruina una muerte más digna, la previsible en alguien de su calaña, agasajada de balas perdidas en un duelo de dimensiones épicas, de fácil acomodo en las crónicas del salvaje Oeste. Garrett juró que en sus últimos momentos Billy el Niño citó un pasaje de la biblia, uno corto, añadió. Incluso uno mal contado. Hay quien sostiene que no hubo tal cita evangélica, sino que sus últimas palabras fueron en español, idioma que dominaba, requiriendo de quien lo había abatido una identidad, un nombre que llevarse al infierno. De esa ejecución irregular se hizo cumplido eco la prensa del momento, tan sensacionalista y ávida de truculencias: había nacido la leyenda. Sus delitos eran narrados por los niños en sus juegos inocentes. Habría canciones que hoy no conocemos. A estas alturas sería indistinguible la realidad de la ficción, la verdad del deseo del engaño. Se podría inferir que el mito de Billy el Niño labró una circunstancia amatoria que rebajase su criminal acta de servicios. El ánimo nos inclina a que hagamos prevalecer la ficción y afinquemos la realidad en algún lugar secundario, aunque sepamos que lo que probablemente sucediera no se correspondería con lo que fabulara nuestra querencia por la especulación y el engaño. La misma forja del nuevo país recién echado a andar proviene de esa voluntad de épica, de ese registro de heroicidades y de atrocidades en las que las almas de buen corazón y las descarriadas y ocupadas por el mal bruñeron una liturgia salvaje, una mitología que todavía hoy abastece de fe a los herederos de aquellos pioneros. No hay nada más que ver al líder electo de ese país y el modo en que actúa para advertir que las cosas no han cambiado en exceso y que el halo de pendencia y de barbarie de aquellos tiempos continúan recabando adeptos, gente incivil que parece no haber comprendido el prestigio del sentido común y de la cordura.

Era el tiempo en que las colonias británicas desobedecieron a la Corona y decidieron levantar una nueva Jerusalén, epítome de la cristiandad, bastión de la renovación espiritual, pero también social y política. También el del exterminio de los pueblos oriundos, conminados a malvivir en las reservas, inmolados en nombre del progreso. La tierra de promisión sería blanca, europea, bendecida por Dios, representada por una granja, un terreno que cultivar y un puñado de reses. El hombre se enfrentó al hombre, el hombre esclavizó al hombre. Era el territorio donde el tren abría caminos como una serpiente precursora y el paisaje era un lienzo en blanco para que los cuatreros y los profetas blandieran las armas y los crucifijos en nombre de la libertad y de la esperanza. La madre de William, a la búsqueda de mejores oportunidades, llega a Silver City, en Wichita, Indiana, a comienzos de 1870. El niño, ya con un hermano menor, tiene once años. La familia monta una lavandería. Todo parece que va bien, no hay todavía indicios de que William se acabara maleando, se gustara en el papel de forajido y probara el peso del Colt calibre siete y medio en sus manos. La muerte de su madre por tuberculosis antes de que él cumpliera los quince precipitó su destino. El niño había sido arrojado a la intemperie. Un reciente padre adoptivo se desentendió de ellos; si queremos buscar una razón para que William terminase siendo Billy el Niño, habrá muchas. La primera vez que lo detuvieron no probó mucho tiempo la cárcel; había robado manteca de una tienda. Su juventud jugó a su favor, pero la primera muesca en su espíritu estaba ya indeleblemente marcada. Sombrero Jack, un pequeño maleante del barrio, fue su mentor en las novicias escaramuzas delictivas. Una de ellas, el robo de la caja de un comercio de telas, le llevó por segunda vez a presidio, de donde huyó por una chimenea. Se estableció en el condado de Lincoln, en Nuevo México. A diferencia del norte, el sur era un territorio de leyes más laxas, todo estaba en ciernes, el mundo está a medio hacer, la diferencia entre la gloria y el infierno era débil, un muerto no era nada que pudiese preocupar a quien disfrutaba de la vida. Antes de ser quien fue, tal vez fue nadie, un obrero entre los obreros, un pobre diablo entre todos los pobres diablos, trabajó para el ejército, aunque este dato (como otros) no está lo suficientemente contrastado. Estamos en 1875. La forja del villano se está escribiendo en las habladurías populares, la prensa sensacionalista alienta el espíritu heroico. En una de las entrevistas que se le hizo cuando probó la cárcel, aconsejaba a los lectores que nunca se involucraran en un homicidio. Pese a su perfil delictivo, comúnmente asociado, más en aquella época, a individuos de poca o ninguna formación, iletrados las más de las veces, rudimentarios y refractarios a cualquier enseñanza reglada, William tenía un bagaje léxico y una sensibilidad artística y cultural apreciables. Paradójicamente, ese respeto a la educación y a las buenas maneras no le abandonó nunca. A poco de ser dictada sentencia en juicio público, envió al gobernador una carta. Más que el contenido, del que consta el documento, lo que asombra es el modo en que se disculpa por su caligrafía: las esposas no le permitían el esmero que un texto de esa importancia requeriría.

De su infancia, la parte de su vida menos documentada, sabemos que tenía fama de ser un chico educado: era alegre, dado a la chanza, a los juegos del intelecto, a enamoriscarse de las muchachas del barrio, a bailar y cantar. Era aficionado a leer. Hay cartas suyas que evidencian un estilo digno de encomio, habida cuenta de su extracción social y de las escasas, por no decir ausentes, posibilidades de recibir una instrucción reglada. No es descabellado imaginarle conduciendo ganado, el que más tarde robaría, rumiando (hay afinidades entre la res y quien la maneja) la idea de que volver a casa (la que tuviera, ninguna duradera, ninguna amorosa) le haría sentarse en alguna incómoda silla con un libro en las manos, pero es vicio de quien esto escribe formular hipótesis, conjeturas plausibles, no certezas inamovibles, de menor fuste narrativo. El William que anhelara la honestidad no rivalizaba con el inclinado a las fechorías. Su ingreso en el mal camino pudo provenir de un sencillo deseo de venganza: unos agentes de la ley, guiados por un sheriff corrupto a sueldo de los caciques de la zona, abatieron a John Tunstall —un próspero comerciante de Nuevo México y lo más parecido a un padre para el joven William—, al considerar que sus negocios no medraban por la pujanza de los de los de aquel. Si hay que buscar un descenso al infierno, un punto de inflexión moral o ético, esta podría ser la señalada puerta, podríamos decir. William no abandonó esa turbia residencia, la probó en la tierra antes de que fuese duradera en el más allá, habrían podido decir en su sepelio. Seguimos conjeturando, dando carta de veracidad a lo que no pasa de atrevimiento. La celebridad de Billy el Niño era absoluta: había estado en la cárcel, había tratado de pactar con el gobernador una especie de perdón, sustentado por la promesa de delatar a sus compinches que, a juicio del propio Billy, eran más merecedores de castigo que él mismo, había descubierto el envilecimiento y la degradación moral de las autoridades, había sido traicionado y engañado y arrojado a los caminos una vez y cien veces, todas dolorosas, ninguna alentada por alguna voluntad suya de perseverar en el mal camino. Dijo a los gacetilleros que si le hubiesen dejado establecerse no estaría entre rejas, no habría robado ganado, no habría tenido el gatillo fácil (aunque nunca matara con agrado y la crueldad le espantara). Podría haber dicho también que el juicio por los asesinatos de Buckshot Rogers y el sheriff Brady estaba amañado y no siguió los cauces que debían, que la horca a la que lo enviaban podía esperar, que él siempre quiso disponer de una finca pequeñita y criar ganado, tener alguien a quien amar, educar a unos hijos, leer por las noches, rezar si se tercia. Y estuvo cerca de todo eso. Era William no demasiado grande, tirando a enclenque, del tipo de gente que puede escabullirse sin que se aprecie, pero lo que produjo su fuga (una más, la última esta vez) fue el tamaño de sus muñecas: tan pequeñas eran que pudo zafarse de las esposas que le ajustaron. De ahí, de la oportunidad franca, a la esperanza de la resurrección, del hijo en el sur, de la paz largamente pensada, nunca resuelta.

La escena de su muerte es probablemente el hito de su biografía. No el asalto a los trenes, tan en boga entonces, el desvalijamiento de los caudales de los bancos, cualquier tropelía a la que su habilidad en el manejo de las armas pudiera granjearle más fama de la que tenía, más leña a la pira que el destino tenía reservado ofrecerle. «¿Quién es?, ¿quién es?», parece que dijo al ver dos siluetas cerca del cobertizo al que había ido para despiezar una res. Garrett disparó dos veces. La prensa divulgó que había sido una refriega en la que Billy portaba un arma, no un torpe cuchillo. Lo que Garrett hizo, dar muerte al criminal más famoso del Oeste, lo convirtió en un héroe. Pagado de sí, entusiasmado por haber sido la mano ejecutora de la sentencia popular, manipuló la historia, la ocupó con un trazo tosco y falso, engrandeció hasta lo cómico la figura del malhechor. Hasta se atrevió a escribir un libro (La auténtica vida de Billy el Niño) que amenizaría las tardes ociosas de la gente de bien, todos los escandalizados por la vitola de sanguinario de aquel hombrecillo, un muchacho todavía. Garrett, antiguo cazador de bisontes, jugador en las barcazas del Misisipi, cuatrero durante su juventud, tal vez nació para estar en Fort Sumner la noche del 14 de julio de 1881 y acabar con su némesis. Se cree que incluso compartió timbas con Billy, que bebieron en tugurios, que entraron juntos en burdeles. Una fotografía, a la que más tarde daré cuerpo en esta reseña, atestiguaría esa intimidad con su perseguido. El mismo FBI dejó caer la posibilidad de que Garrett se equivocara de hombre y Billy, escarmentado, aliviado por haberse zafado una vez más de la muerte, por fin libre, se perdiera en la bruma del anonimato hasta que falleciera con la muy provecta edad de noventa años bajo el nombre de «Brushy» Bill Roberts, un granjero de Nuevo México que, al final de sus días, alardearía de su identidad y ganaría parte de la fama que quizá echaba de menos.

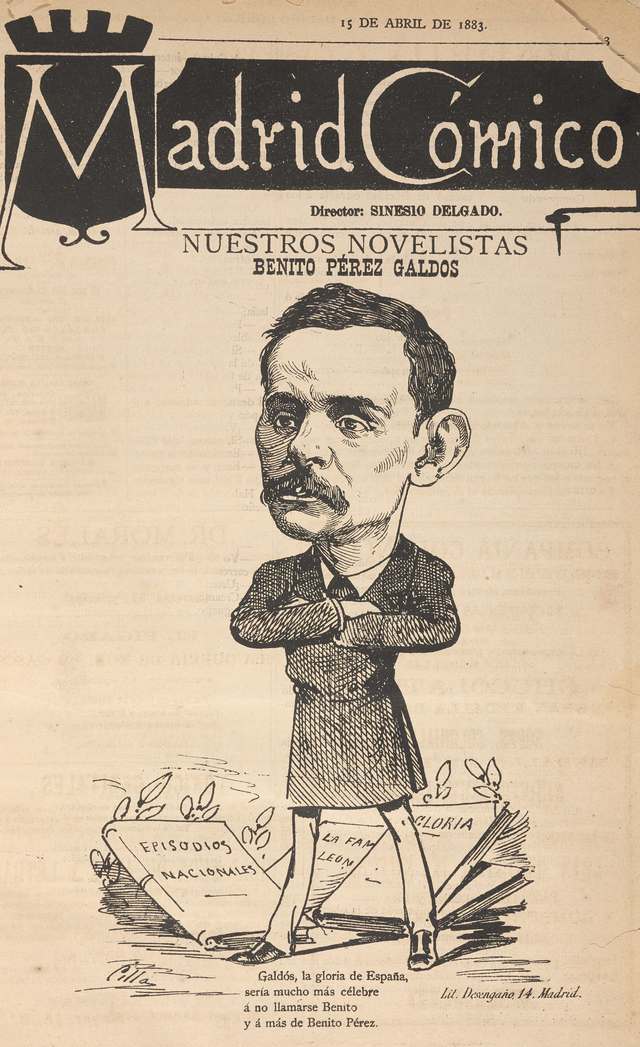

El cine ha dado buena cuenta de la leyenda de Billy the Kid. Recuerdo El zurdo, la cinta de Arthur Penn de 1958 con un comprometido Paul Newman. Se da la circunstancia de que él no era zurdo, pero el daguerrotipo, un negativo invertido, ofrecía el Colt en la mano siniestra. La factoría de los sueños (suena cursi, pero me encanta esa etiqueta) facturó infinidad de largometrajes sobre su figura. La legendaria Pat Garrett y Billy el Niño es quizá la más recordada. Bob Dylan hizo un disco intimista y espléndido. Knockin’ on heaven’s door, la pieza fundamental del álbum, con su estribillo mántrico, suena en la cabeza de cualquier espíritu sensible. En 1911, en los albores del celuloide, Laurence Trimble hizo la primera aproximación al mito. La película está perdida. La única fotografía fiable que existe sobre Billy fue subastada en 2007 (imagen 1). Los poco más de ciento cincuenta mil dólares con que empezó la puja acabaron acercándose a los dos millones y medio. Se sabe que Billy pagó veinticinco centavos para dejarse retratar por aquel artilugio novedoso. Un año después moriría. Existe otra fotografía, tomada en el rancho de los Tunstall hacia 1870, en la que juega al croquet junto a un miembro de los Reguladores, un grupo armado de civiles en el que militaba (imagen 2). La adquirió un particular, sin que mediara subasta pública, por poco más de cinco millones de dólares.

En una tercera y, a fecha de hoy, última en la que podríamos ver a Billy, segundo por la izquierda, aparece junto a Pat Garrett, el de la derecha, con frondoso bigote (imagen 3). Otro Billy, Joel, más que apreciado por este humilde reseñista, hizo la canción con la que descubrí la figura de William McCarty. Aparece en el inmortal Piano man, álbum de 1973 pero escuchado y disfrutado cinco años más tarde, cuando uno empezó a querer saber y a querer sentir.