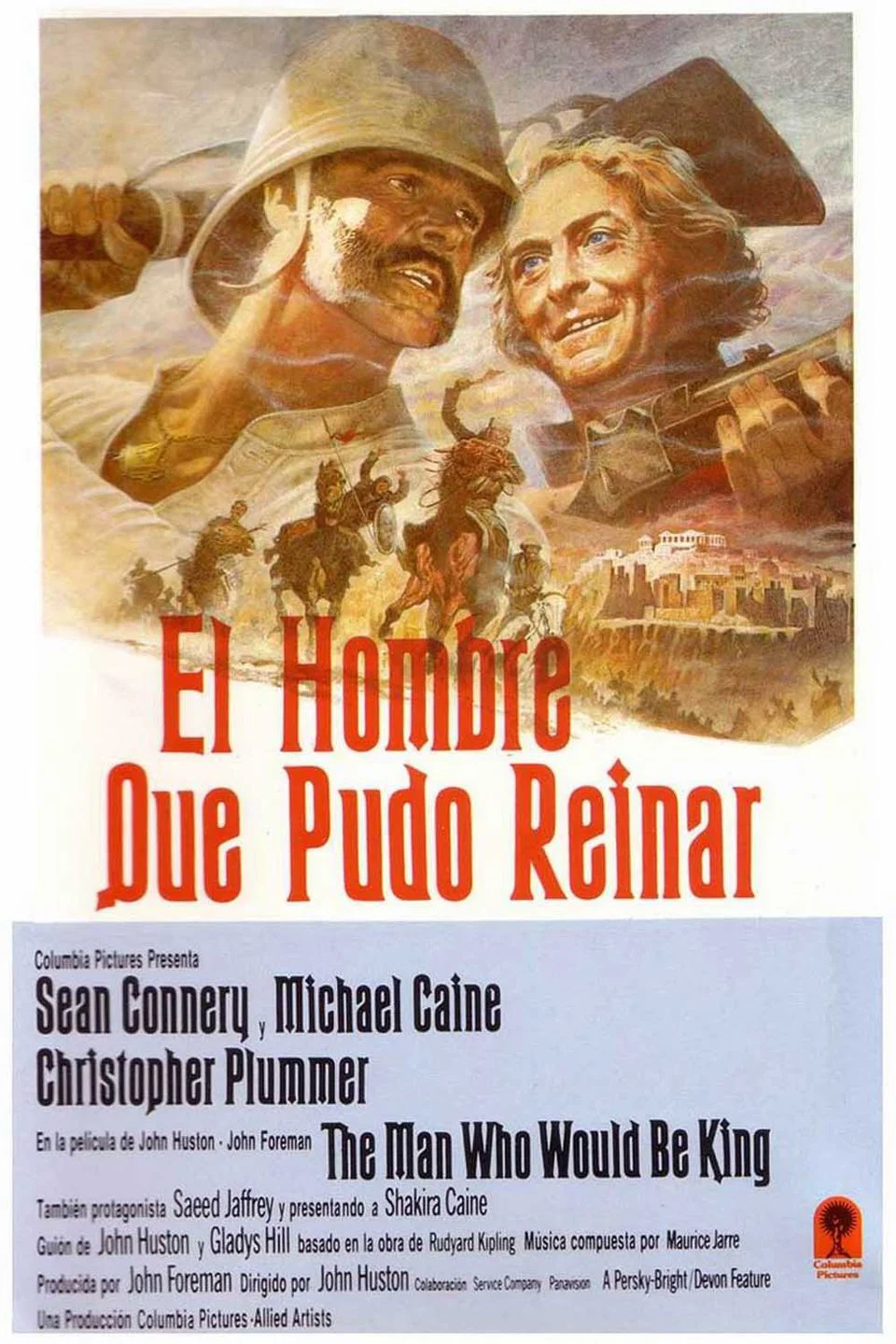

Cuando era un niño me aficioné al cine, tanto que no me perdía un ‘Sábado cine’ allá por los setenta. Empecé a admirar a Paul Newman, a Jack Lemmon, a Glenn Ford, a William Holden y a tantos otros (Kirk Douglas, John Wayne, Bogart) pero llegó un actor alto, escocés, de gran porte en una película que vi en la televisión: El hombre que pudo reinar, dirigida por otro grande, John Huston, basada en una historia del gran Rudyard Kipling. Cuando vi a ese tipo, de gran estatura, junto a otro rubio y de aspecto desenfadado, llamado Michael Caine, ya no pude apartar la vista de la pantalla. Eran dos actorazos, que te llevaban a donde ellos querían, que vivían aventuras, pero parecían ellos mismos aventureros: ya no veías a los actores sino a los personajes.

Cuando era un niño me aficioné al cine, tanto que no me perdía un ‘Sábado cine’ allá por los setenta. Empecé a admirar a Paul Newman, a Jack Lemmon, a Glenn Ford, a William Holden y a tantos otros (Kirk Douglas, John Wayne, Bogart) pero llegó un actor alto, escocés, de gran porte en una película que vi en la televisión: El hombre que pudo reinar, dirigida por otro grande, John Huston, basada en una historia del gran Rudyard Kipling. Cuando vi a ese tipo, de gran estatura, junto a otro rubio y de aspecto desenfadado, llamado Michael Caine, ya no pude apartar la vista de la pantalla. Eran dos actorazos, que te llevaban a donde ellos querían, que vivían aventuras, pero parecían ellos mismos aventureros: ya no veías a los actores sino a los personajes.

Luego vi las películas de James Bond y me gustó mucho ese aire irónico de Sean Connery, el actor que ya fui siguiendo, uno de los grandes. Yo era más de Roger Moore, porque cuando era pequeño pensaba que podría ser ese galán británico, pero no pudo ser, claro. Connery estuvo genial en Marnie, la ladrona de Hitchcock, pero también resultó memorable en la bella y poética Robin y Marian, dirigida por Richard Lester, con la inolvidable Audrey Hepburn.

Sean Connery siempre tenía porte elegante, sus diálogos nos hacían escuchar con atención, porque sus personajes parecían conocer el secreto de la vida, la verdad de la existencia. En Los inmortales o en Los intocables de Eliott Ness, pero también en películas tan hondas como La ofensa, dirigida por Sidney Lumet, con un genial Richard Harris al lado.

Se fue a vivir a España, en Marbella y se convirtió en un dandi adinerado, hasta que Hacienda le pidió cuentas, mientras nosotros disfrutábamos de su personaje de Rey Arturo o del increíble policía en la claustrofóbica Atmósfera cero.

Connery era un tipo cercano pero también distinguido que se diferenciaba de otros actores ingleses (Connery era escocés) por su mirada seductora, que no se parecía a la de Olivier o a otros grandes como Bogarde, James Mason o David Niven.

Connery era un tipo cercano pero también distinguido que se diferenciaba de otros actores ingleses (Connery era escocés) por su mirada seductora, que no se parecía a la de Olivier o a otros grandes como Bogarde, James Mason o David Niven.

Recuerdo con admiración esa mirada irónica al mundo, donde el personaje de un hombre que parecía saberlo todo nos deslumbraba con su magnetismo. Si tuviera que elegir entre sus muchos papeles, creo que ese loco maravilloso de la película del mismo título de Irving Kershner, junto a Joanne Woodward, representa el tipo peculiar, el escritor algo alocado y neurótico que fascinaba a las mujeres.

Pudo reinar, como en la película de Huston, pero al final, todos somos de barro y su grandeza se terminó porque la muerte no entiende de grandes actores ni de tipos inmensos que despiertan admiración y atracción. Ahora ya descansa en las Bahamas, donde se fue a dormir y no despertó, un infarto se llevó a una leyenda, una más de las que se han ido en este largo y tortuoso camino de la vida.