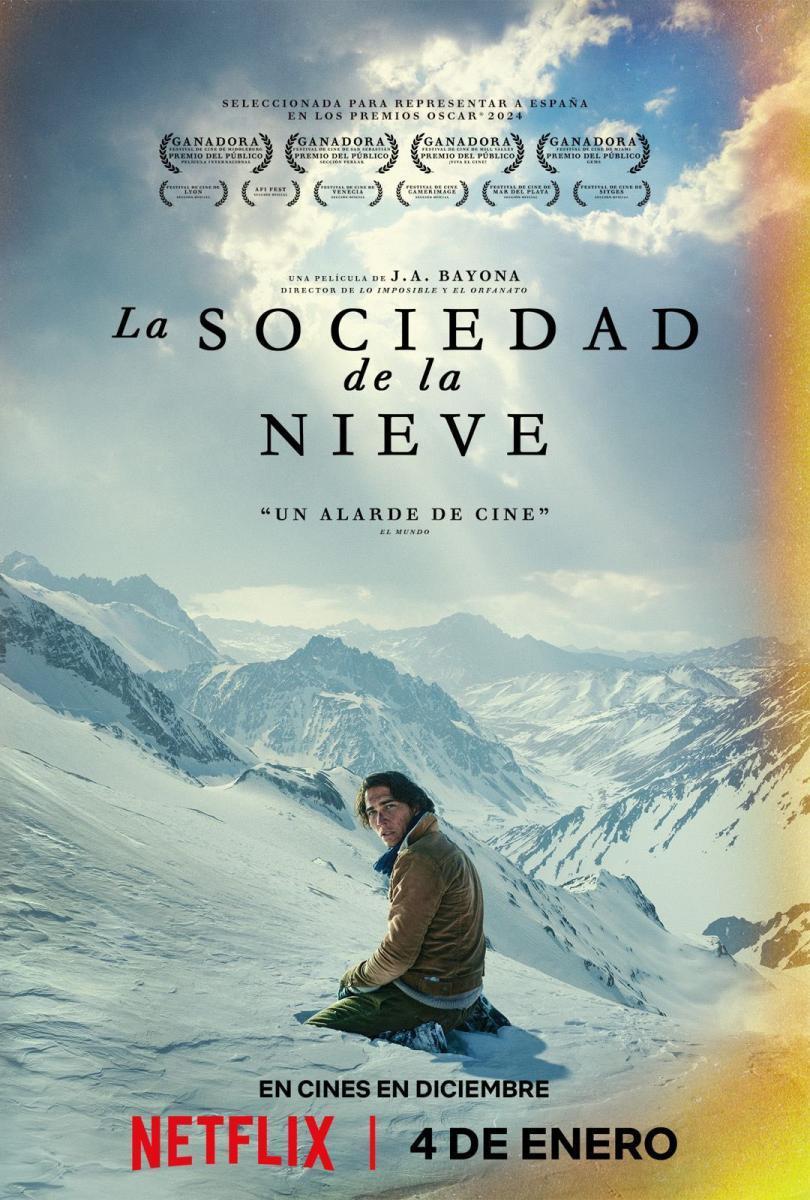

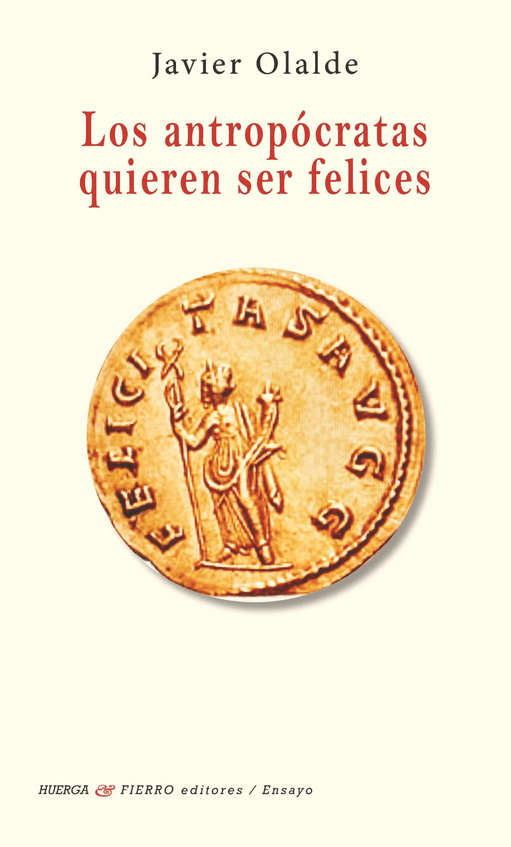

Los antropócratas quieren ser felices

Los antropócratas quieren ser felices

Javier Olalde

Huerga & Fierro, 2023

Πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει.

«Muchas cosas asombrosas existen y, con todo,

nada más asombroso que el hombre» (Sófocles, Antígona, vv. 332-333).

La conocida fábula de Esopo en que un águila y una zorra —dos animales casi antagónicos, por ser el uno alado y el otro terrestre— pretenden rebasar sin éxito sus respectivas naturalezas, ateniéndose a un cordial pacto de no agresión, podría ayudarnos a ilustrar desde la ficción el proverbial alejamiento o desapego que, desde casi los inicios de la cultura occidental, ha marcado, para bien o para mal, la controvertida relación de poetas y filósofos: por lo menos, no siempre ha sido fácil el acuerdo afectuoso entre estos dos habitantes de «las dos orillas del lógos», como diría el clásico.

Sin embargo, el libro de Javier Olalde objeto de esta reseña constituye, sin duda, un feliz nexo, a la vez que muy original, entre los dos tipos de palabra que sugieren, por un lado, la poesía (como imagen concentrada de lo que es rítmicamente decible) y, por otro, la prosa (como voz extendida de la idea en curso). Que nuestro autor se encuentra en una asombrosa encrucijada lo confirma no solo lo que atestigua de todos nosotros en su ensayo: «Somos seres de encrucijada. Existimos y coexistimos…»; también lo que en otro lugar él mismo ha dicho de su experiencia creadora: «al escribir poesía ejerzo mi vocación personal y, al escribir filosofía, ejerzo mi inclinación intelectual; poesía y filosofía son los dos polos sobre los que gira mi creencia y mi interés particular».

En cuanto a su acreditada producción poética, la obra de Javier Olalde —según el dedicatario de este ensayo y también poeta, Pedro López Lara— da sobradas muestras de ser «una poesía auténticamente reflexiva, que se flexiona y vuelve deliberadamente una y otra vez sobre sí misma», como corresponde a todo arte «intelectual e inteligente […], los dos rasgos que —a juicio también del dedicatario— mejor pueden definir su obra». No parece, pues, una simple casualidad que este libro se consagre en sus comienzos a un poeta.

Nos corresponde, no obstante, cruzar ahora a la otra orilla, por así decir, a la de la palabra razonada del autor. Al hacerlo, comprobaremos que su filosofía no es mera «historia de las ideas o un saber encerrado en sí mismo» (por mucho que los más de setenta autores, cuyo legado examina, acrediten su profundo y riguroso conocimiento), sino un incitante «pensamiento vivo» […], que despliega acerca de las cosas un agudo análisis en clave naturalista, acompañado siempre —para mayor regocijo del lector— de una expresión de hondo calado artístico. He aquí algunos casos:

Sucede que ocurrimos y nos encontramos participando en una trama activa e intrincada, que somos entidades biológicas y que vivir es nuestra función (p. 17).

Y, en este fluctuante encuentro con la imparcial ejecutoria del mundo de la vida, se hace preciso amurallarse en el querer (p. 60).

Lo que prevalece al fin es la consecuencia agradable, insípida o lastimosa de lo vivido y de lo imaginado. Unos y otros, realistas e idealistas, cejijuntos o despreocupados, examinamos y justipreciamos tanto en horas altas como en horas abatidas este suceso temporal que somos, nadie queda excluido de la autoevaluación existenciaria (p. 74).

Revalorizar la vida, dotarla de contenido y reconciliarse con ella a través de la acción mediadora del querer felicitario. Querer desmedido, en efecto, pero, paradójicamente, querer pragmático (p. 79).

Sin duda, lo primero que de este ensayo llamará la atención del lector es su provocativo título, no exento de agridulce ironía: Los antropócratas quieren ser felices.

El neologismo, aunque usado ya por unos pocos autores antes (pero con un significado y una intencionalidad muy distintas), aquí cobra todo su sentido referencial, que lo aleja del mero exhibicionismo o de la pedantería ociosa. El término refuerza su razón de ser en lo mantenido por el autor en el curso de la obra, gracias a la eficacia expresiva de su segundo elemento, crátos, que deja transparentar las tres acepciones etimológicas con que fue concebido en su origen en griego; la fuerza o el vigor corporal, el poder soberano o de dominación y la menos conocida quizá de victoria. La antropocracia, por tanto, puede definirse —y entramos así en la propia tesis mantenida por el autor— como ese «sentimiento de orgullosa preeminencia y supremacía», que en su arrogante espejismo de seres humanos induce a los miembros de esta especie autodenominada homo sapiens sapiens a exigir su triunfo soberano, revestido de sentido e inmodestia, sobre el indiferente «proceso natural», no ya del planeta, sino de los multiversos posibles, incluido el único conocido.

A lo largo de los seis capítulos o apartados, en los que el autor divide el ensayo, se van desgranando la naturaleza y las aspiraciones de estos seres naturales, supuestamente hegemónicos, cuyo deseo, siempre impregnante de sentido, imagina su propio bienestar como una ley necesaria del cosmos; de ahí la segunda parte del título de la obra: ellos «quieren ser felices». Volvemos al testimonio del autor:

Unas criaturas que habitan un planeta situado en el azar cósmico de alguna de las innumerables galaxias de un universo que no alcanzan a explicar y entender plenamente y que, aun así, le piden cuentas al destino empeñándose en enjuiciar sus vidas y su mundo, y que no vacilan en pretender, contra toda evidencia, un veredicto favorable y satisfactorio, manifiestan que son una circunstancia peculiar cuando menos o incluso un punto extravagante y disparatada (p. 36).

Precisamente, esta excentricidad peculiar y sorprendente de la criatura humana, por no decir ridícula, es la que el autor, en su labor de poeta, se complace en identificar, al menos en su poemario Extravagancia infinita, que tanta relación guarda con el ensayo comentado.

En el primer capítulo de este (El ser natural), Javier Olalde nos introduce en la doble condición humana de «naturaleza orgánica» y «sociocultural» a través de los testimonios de los autores clásicos de occidente y su legado en el cristianismo. La herencia de los llamados «rigores del dualismo ascético» —propio de «las creencias religiosas y las filosofías idealizantes» que oponían «el sepulcro o la cárcel del cuerpo» a «la vida» espiritual «de ultratumba»— es vista a la luz de las modernas ideologías sociopolíticas (positivismo, materialismo histórico, existencialismo) o de las nociones contemporáneas del nihilismo posmoderno. En todo caso, esta diversidad genética y sociocultural que constituye la especie humana («materia que se piensa a sí misma») no deja de tener «un reconocible aire de familia», distintivo de unos «seres sensibles y analíticos […] entre el espacio privado y el espacio público».

El segundo capítulo (La antropocracia) se centra en esa paradójica elección del querer de nuestra especie —propia de la «desmesura del imaginario humano»— que la impulsa hacia un sentimiento de autoestima, avivado por una idea de superioridad y dominio frente al poder de la realidad en que ocurre su existencia. Este ser biológico, en su larga búsqueda por independizarse del destino, tras abandonar el «amparo» o la «tutela» de los mitos mediante un primer «individualismo antropocéntrico», dará en imaginar un nuevo orden social basado en su papel hegemónico «optimista» y antropocrático, situándose a sí mismo en el centro de su pensamiento. Como subraya el autor:

Y todo esto porque el sentimiento humano se rebela y empecina contra una realidad existenciaria que le supera y le vence de modo inexorable (p. 50).

El tercer apartado —que da título a toda la obra, y el más extenso con diferencia, pues concentra el núcleo de la tesis expuesta (Los antropócratas quieren ser felices)— recorre la historia del inveterado «sentimiento antropocéntrico que —en palabras del autor— no duda en «considerarse merecedor de una vivencia benévola y feliz», según el modo en que «la idea de felicidad se instaló en la cultura occidental como “bien supremo” […]. «Sostenerse, resistir sin retroceder, encarar, de eso se trata —se dice en el libro—». El «afán felicitario» o la «sentimentalización de la existencia» se revelan como amor a sí mismo en los seres antropocráticos que todos nos vemos obligados a ser para poder convenir con la vida, justificándola, mediante «la indagación sobre la “realidad última”», ya sea en forma de creencias o de conceptos que puedan dar valor a la existencia propia. Esta especie de «fe antropocéntrica» se basa, por un lado, en la presunción de merecer un destino «llevadero y aceptable» dentro del «vasto universo felicitario», en el que los «prodigiosos parajes del bien mayor» —como expresivamente se dice en la obra— se pueblan de esperanzas y creencias supremas, de «reinos celestiales de la felicidad» o de «utopías del deseo». Pero, por otro lado, esos diferentes «espacios eudemonistas personales» se integran paradójicamente en la trama recíproca de las relaciones humanas gracias al factor afectivo de los sentimientos y emociones, que relaciona el amor propio con el de los demás:

Ser en el mundo y con el mundo. Pero apegados, empeñados en el oficio áspero y doméstico también de existir, hallando justificación y descargo para la existencia (p. 84).

Un último factor en ese universo felicitario, que en el libro se denomina factor electivo, servirá a los antropócratas para regular, gracias a la experiencia, «el querer de lo feliz», seleccionando en cada circunstancia lo mejor para uno, bien de forma categórica («llámese paraíso, nirvana, sociedad comunista o edén humanista»), bien pragmáticamente, con cierta cautela de «no confundir el querer con el poder».

En conclusión:

Pero siempre, siempre —como se lee en este ensayo—, la finalidad del querer propio […]: el amor a sí mismo. Desmesura afectiva de un existente que pretende explicarse satisfactoriamente y que imagina más de lo que encuentra. Un querer antropocrático que afronta las contingencias del azar y asume el destinado final con el permanente y firme deseo de vivir una existencia que parezca digna y merecedora de ser vivida. O sea, una existencia que tenga un contenido propio y tolerable. La felicidad nunca pretendió ser otra cosa (p. 95).

El capítulo cuarto (Los extremos de la felicidad) es el más breve, por estar dedicado a ilustrar solamente los márgenes de esos «mundos monopolares» del «imperativo del deber» y del «imperativo del querer»: dos paisajes morales que evocan, respectivamente, —como «orbes felicitarios y radicales extremos […], «sometidos al dictado totalitario y soberano de una causa absoluta»— «remotas lejanías virtuales» y una «cerrada insularidad egoísta». Aun así, «a pesar de sus insalvables diferencias, ambos mundos coinciden en un deseo común: el propósito de la felicidad».

El quinto apartado (En breve) es un delicioso muestrario sucinto, como indica su epígrafe, de algunos casos señalados en que, a partir de la ficción literaria o de la experiencia filosófica, se ilustra la interminable paradoja entre «la inteligencia deseante», es decir, «el querer de los afectos», y «el azaroso oficio de vivir». Así puede verse en los siguientes pasajes:

El empeño propio define al individuo. Frente a la adversidad, Ulises, arquetipo cultural, opone el tesón y los recursos del ingenio. Conoce el riesgo y lo asume, no lo desprecia, pero tampoco se atemoriza más de lo preciso. Sabe que depende de su esfuerzo y no se amilana (p. 107).

Cuando pensar se obstina contra el muro de la evidencia y adviertes la franca imposibilidad de rebasar los límites conocidos, el ánimo, mermado y casi desfalleciente, te conduce hasta el castillo de Dunsinane para compartir la tribulación de Macbeth y su feroz resumen de la existencia (p. 109).

Curiosa condición la de ser sensibles a las brisas de la trascendencia (p. 112).

Finalmente, el sexto apartado (Razones) recoge en forma de aforismos o de escuetas reflexiones más de treinta indicios de la ligazón inextricable entre el discurso filosófico y la propia realidad o el deseo:

Aunque se haya de contradecir a Aristóteles, no es la felicidad lo que desea la mayoría. Lo que la mayoría quiere es no ser demasiado infelices (p. 124).

En esto consiste la insuperable relatividad del pensamiento humano: que, aun intentando ser objetivo, siempre acabe enfrentado a otras supuestas objetividades, igualmente sinceras pero irreconciliables. A partir de aquí es posible acercarse a la poesía, mas es difícil filosofar (p. 129).

Bastantes filósofos, sin saberlo, son poetas (p. 133).

Al concluir la lectura de la obra, casi podría decirse que hemos asistido a una auténtica transmutación del filósofo en poeta, una evolución que surge ante los ojos de sus lectores y que nos debería llevar gustosamente al trasfondo de su poesía como explicación de su pensamiento, con el que aquella está íntimamente relacionada. Dentro de su obra completa —recogida bajo el imponente título de Escalando el muro—, el poemario citado más arriba, Extravagancia infinita supone una muestra excepcional de aquella tradición de poesía filosófica, inaugurada ya en tiempos clásicos, que aunaba la prosa y el verso en una forma literaria mixta conocida con el nombre latino prosimetrum.

En los pasajes en prosa de dicho poemario se prefiguran muchas de las ideas y reflexiones que pueden leerse en la obra: la «desmesura de la imaginación», «la condición excedida» del ser humano y su «elocuente creer antropocrático»… Veamos solo un ejemplo de este curioso nudo de significación y forma, al que ya aludíamos al principio. Se trata del poema titulado Algunos escribimos, cuyos versos transcribimos, seguidos de su apéndice en prosa:

Algunos escribimos versos,

otros degüellan a otros.

Con frecuencia,

indiferentemente humanos.

Más que lobos, verdugos.

¿Confianza? Escasa. Perseverar en el discurso ético como única opción. Acomodar la realidad cuanto sea posible, retocarla, optimizarla.

Algunos correlatos de ese discurso ético pueden rastrearse también en el ensayo, como se ve en el siguiente fragmento:

Significar, recontar, indagar el asombro de ser. La religión, la filosofía y la poesía nunca tuvieron ocupación más notable que la de intentar discernir nuestra reconocible perplejidad de ser. […] Mas nosotros, si bien conscientes de formar parte del fenómeno físico universal, tampoco podemos reprimir nuestro sentimiento de pasmo y admiración ante lo que acontece y nos está ocurriendo. Sentimiento que, al entremezclarse con la razón, no deja de provocarnos estupor y curiosidad. Y es por ello por lo que entran en juego la religión, la filosofía y la poesía (p. 132).

Así pues, se diría que se cumplen a la perfección en nuestro autor las dos caras del lógos a las que alude Umberto Eco, conectando las dos máximas latinas: «En la prosa, rem tene, verba sequentur, posee bien aquello de lo que quieres hablar y luego encontrarás las palabras adecuadas […]. En cambio, en la poesía sucede lo opuesto: primero te enamoras de las palabras, y lo demás llegará por su cuenta, verba tene, res sequentur».

En todo caso, animo encarecidamente al lector a no dejar de explorar ambas formas de escritura de Javier Olalde (empezando por el ensayo glosado), para que compruebe por sí mismo cuánto se equivocaba aquel juicio, surgido de la atávica desavenencia entre la filosofía y la poesía, y que, recogido por el ateniense del diálogo platónico de las Leyes, decía algo así como que en los pretéritos tiempos desalmados «a los poetas se les ocurrieron las burlas de comparar a los que filosofan con perros que acostumbran a ladrar en vano». Basten, si no, estas palabras del autor, no pronunciadas de balde:

Procuras mantener cierta moderación frente a tu propio espectáculo y aquel que ofrecen cuantos te rodean. Es entonces el momento exacto de replegarte sobre ti mismo y callar para siempre o el instante de manifestar aquello que conoces. Esta es la irresuelta duda, cuando el crepúsculo cercano preludia días inciertos aún, donde no sabes si estarás y qué habrá sido de la duda. Ahora, plantado ante el dilema, ignorando ese sonido que se acerca de recelo o palabras, piensas en la diligente verdad que reconoces, perfectamente simple: mi vida es todo cuanto soy. Sin aditivos, sin excusas ni desesperación. Una imagen escueta y reflexiva, acaso ingrata para muchos, pero serena y lúcida, sin cabos sueltos, sin enigmas. Un organismo vivo por un tiempo, que siente, posee conciencia y piensa. Al final, un organismo muerto (pp. 110-111).

Por nuestra parte, nos congratulamos de que el autor haya sabido resolver finalmente dicho dilema —entre el silencio y el habla, en este caso la escritura— optando por esta última para beneficio de todos sus potenciales lectores.