La voz inerte

La voz inerte

Alberto Ávila Morales

Prólogo: Valentín Martín

Diseño de cubierta: Eugenio Rivera

Visión Libros, 2023

69 págs.

El texto que viene a continuación está basado en el que fue escrito para la presentación del libro que hice en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE el pasado 18 de enero.

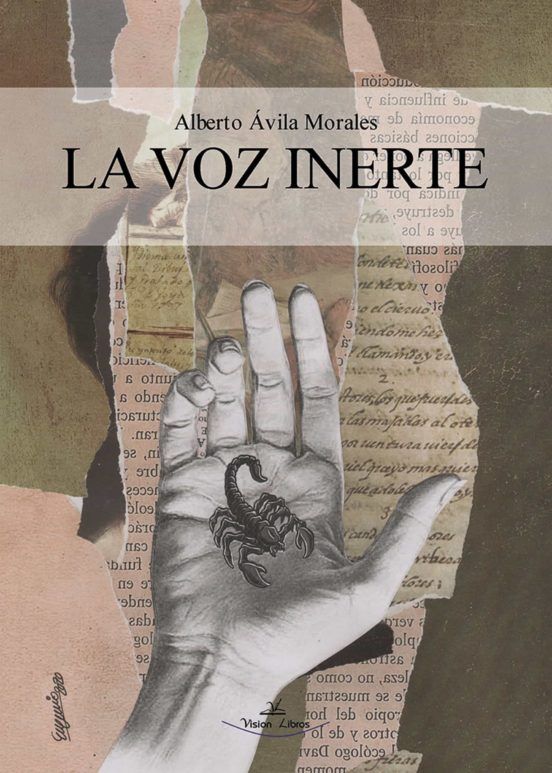

La primera vez que tengo noticias de ‘La voz inerte’ es gracias a la llamada telefónica de su autor en la que me confiesa alborozado que acaba de escribir el mejor libro de su vida, pero que le acucia, sin embargo, sobremanera un severo problema: no acierta a dar con la imagen que le podrá hacer cumplida justicia al texto desde la cubierta, él que es un avezado fotógrafo y que hasta ese momento había resuelto eficazmente esta eventualidad en sus poemarios anteriores.

La cosa tenía perendengues. Porque veamos: Que alguien que se ha atrevido a gritarle sin pudor –cara a cara– al feo rostro del Alzhéimer; que alguien que, a continuación, se decide con alevosía a matar literariamente a Dios o cuando menos que se aventura a certificar poéticamente su muerte; que alguien que había transitado en macabra y afortunada paranomasia del humor al horror pasando por el amor; o que alguien, por contarlo todo, en sarcástico calambur se nos haya declarado sin ambages atenta mente nuestro; en suma, que alguien así –con ese nutrido y feroz currículum a sus sufridas espaldas– le lance a uno un SOS de tamaña envergadura, para congraciarse con su obra recién parida, tiene lo suyo. El asunto desde luego revestía su importancia, hasta el extremo de alcanzar las ciclópeas proporciones de un reto en toda regla que no le podía pasar desapercibido al receptor de esa halagadora y temeraria petición que además quedaba gratuitamente confiada a la supuesta habilidad del que les habla para el expeditivo recurso de las soluciones de urgencia en materia gráfica y/o visual, contingencia harto azarosa que a Alberto ni siquiera se le debió pasar por las mientes en aquellos delicados momentos. ¡Ahí es nada!

Sin embargo, uno que no se arredra fácilmente ante las adversidades insolubles y – ¡vaya! a qué negarlo– que le va la marcha, a pesar de todo lo antedicho, tardó cero coma en responderle al autor, don Alberto Ávila Morales, cantautor de fuste por más señas, que sí, que se pondría a ello con presteza y con todas las fuerzas y el escaso talento que el cielo –ya huérfano del inquilino creador como queda dicho– le había otorgado.

Y así, –sin solución de continuidad– autor y postulante se pusieron/ nos pusimos manos –nunca mejor dicho si atendemos al resultado final de la cubierta del libro– a la común tarea de encontrar ese imperioso puñetazo en el ojo del que hablaba el cartelista Josep Renau.

Cuento todo esto porque, para ello, naturalmente me apresté a leer el libro de Alberto y de esa lectura me permito extraer algunas consideraciones, que más allá de resultarme útiles para alentar mi trabajo de portadista, me sirven para meterme en las tripas del poemario de marras hasta las trancas y esas consideraciones serán las que hoy aquí les venga yo a exponer con el permiso de todos ustedes.

Nos alerta Valentín Martín, ya desde el prólogo que abre el libro, que su título –‘La voz inerte’– miente o se equivoca porque la voz que lo recorre es un tamboril que llama a la vida: el poeta se desdice en el rótulo del encabezamiento porque este poemario es un canto a la palabra desde la importancia de la palabra, que se ausenta de la inmovilidad. He de decir que no puedo estar más en desacuerdo con el prologuista, por mi parte, suscribiendo, no obstante, al mismo tiempo todo lo que dice, porque detrás de la aparente contradicción de este aserto mío late también la del propio oxímoron de esa “voz inerte” de Alberto.

Pero vayamos por partes, como decía Jack el Destripador. Según la RAE el adjetivo “inerte” ofrece un catálogo de acepciones semánticas que aplica desde los conceptos de inactividad y parálisis –que bien podrían ser inherentes a algunas voces calladas o quedas– al concepto de lo orgánicamente muerto, categoría en la que sí podríamos cuestionarnos la incompatibilidad ontológica entre la voz y la vida. Si en el primer caso, disponemos de memorables ejemplos como las Voces de muerte del Antoñito el Camborio de Lorca o La voz dormida de la novela de Dulce Chacón, en el segundo nos las vemos con algo bastante más peliagudo –por lo extemporáneo del fenómeno– y sin embargo a mi juicio, la voz muerta es la que mejor le cuadra a la voz del poeta.

Mas me apresuro a explicarlo a fin de evitar malentendidos precipitados. En la célebre escena decimosegunda del Primer Acto de Hamlet, la voz de la sombra de su padre es la de un fantasma y, con ella me pregunto: ¿cabe en la literatura una voz más firme? ¿Quién se atrevería a negarlo? O por mejor decir: ¿quién osaría a defender lo contrario? El propio Alberto en su poema ‘El brocal de la palabra’ la añora de forma explícita, como nos dicen sus versos: “Todos aspiramos a ser/ el fantasma que nos hable/ después de haber estado y sido”.

Si bien es cierto que los poemas vigorosos y sólidos del libro no dan cuenta, ni mucho menos, de un sentimiento que pueda avenirse con el de la condición de lo caduco, convendremos que nada hay más fuerte que las voces de los finados, como bien demuestran Shakespeare, Homero o Cervantes, o –por seguir con la rechifla– la omnipresente palabra de Dios sin ir más lejos, y todo ello por obra y gracia de la palabra escrita. Palabra escrita, que por arte de birlibirloque, se erige en razón última del mundo al que informa y del que este no puede zafarse. Por eso lo escrito viene a tener un valor testimonial, literal –nunca mejor dicho–, que se traduce en la promesa expresa o en la obligación abstracta de reintegrar a su poseedor legítimo un depósito previo tras su vencimiento. No es casual, pues, que en el ámbito comercial a este pagaré le llamemos, precisamente, “letra de cambio”. Pero no olvidemos que, como ya se sabe, lo primero fue el verbo.

De forma y manera que nuestro mundo vivo está atrapado bajo una tupida red inmisericorde de una abigarrada polifonía totalizadora, como un gigantesco cazamariposas, de palabras inertes –que no inermes– que fueron voces en ciernes y que convenientemente descodificadas vuelven otra vez al aire que las vio nacer, para ir del signo gráfico/simbólico a lo fonético, en un fértil viaje de ida y vuelta. “Esta que aquí habla/ es la voz del hombre/ con el tiempo en su alcance. / ¡Escucha!”, nos canta el poeta identificando plenamente la voz, lo sonoro, con lo escrito, aboliendo así el dilatado hiato coyuntural de la cronología de los relojes –su vencimiento– lo que convierte al libro por antonomasia –y a las bibliotecas, por ende– en un caudaloso cofre inerte de voces vitalicias: algo así como una políglota caja de Pandora donde cabe entera la colosal Torre de Babel y la desmedida ambición que la alentara.

Tenemos de este modo, la afirmación de mundos diversos que producen desde sí múltiples órdenes y múltiples epistemologías. Un espectro amplio de cosas, que pertenecen por naturaleza propia al lado inerte, devienen sin embargo recurso o materia disponible y viva mientras que, por el contrario, una multitud de entidades sintientes y parlantes queda sistemáticamente percibida como muda. Lo dicen los versos del poeta, refiriéndose a la misma voz, de un modo más brillante: “podrá ser el paladar del viento/ que en su oquedad lo envuelve, / el lamento de la piedra/ con su lengua de dolor/ (…)”. Y al mismo tiempo el poeta es asimismo capaz de entregarse a la más elocuente afonía cuando concluye: “Solo emití una súplica de silencio”. Y consigna que a veces aunque “habla la palabra exacta, / el acento limpio (…) conduce al exilio” o a la muerte, como a su vez constata en la desoladora ‘Carta a Miguel, el de Orihuela’. Y por tanto, también hay una taxonomía precisa –digna del mismísimo Linneo–, según las circunstancias socio-ambientales circundantes, que se va a arrogar el derecho de clasificar las voces y los silencios, ordenándolos en todos los sentidos que este verbo admite, incluyendo obviamente el imperativo.

La aparente ausencia de voz de lo inerte, sea esto lo que sea, dimana en sustancia palpitante y así se abre un diálogo entre epistemologías, ontologías y contextos de la misma manera que ciertas entidades vivientes –como apuntaba decía– son insistentemente silenciadas, por las situaciones que fueren. ¿Dónde, pues, acaba lo inerte y empieza lo vivo?, nos podemos preguntar. Aquí la taxonomía ya no está tan nítida y hace aguas estrepitosamente. La respuesta plantea un serio problema ontológico que Alberto sortea con la maestría del perro viejo, dicho con el máximo respeto y mi profunda admiración tanto al poeta como a los perros y por supuesto a los viejos, todos ellos víctimas seculares de violentas dentelladas históricas. Nos canta así también el propio poeta en sus versos: “Dice la oculta voz: ¡Que sea ese tu oficio!/ Y aquel ser surge/ entre la niebla de la mente. Habla la palabra exacta, / (…)”

Por tanto, sostengo que la lectura de ‘La voz inerte’ contribuye a vivificar lo sentido y así los versos renovados por la oportuna intervención del lector –circunstancial ventrílocuo o médium de esta liturgia y, como tal, acreedor último de este emocional pagaré durmiente– los versos, digo, se levantan en su verticalidad desde su blanquísima tumba –la página– para adquirir la realidad presente con el coraje que fueron escritos. Solo así ‘La voz inerte’ se restituye alzándose hasta el grito, sea este el del despertar –o el del deseo–, el de la denuncia –o el de la renuncia–, el de la recapitulación, el del canto a la vida –o a su modestia–, atendiendo a nuestras humanas limitaciones y a las de la vida misma que siempre, sin embargo, merece la pena a pesar del desencanto al que por momentos el Yo lírico propende.

Alberto lo sabe y conocedor como es de los mínimos avatares y de los volubles caprichos de la diosa Fortuna, deidad tutelar de nuestra frágil naturaleza, se afana –y se ufana al mismo tiempo, como el sabio acróbata del lenguaje que es– en seguir disparando con su proverbial ironía contra todo y contra todos: el Amor, el Horror y el Humor, en la seguridad de que todo conforma un universo que aunque pueda saltar por los aires en cualquier momento o se desgaste lentamente como un azucarillo que se diluye en un vaso de agua bajo la mirada inclemente del Tempus fugit –tanto monta monta tanto– siempre estará condenado a soportarnos con nuestras voces que anidan en las palabras como pájaros prestos a salir volando al menor aleteo del viento.

Los poemas de ‘La voz inerte’ lo declaran hermosa y clamorosamente. El tono crepuscular de esta ‘voz inerte’, título también de la primera parte del libro –que a modo de la crónica de una muerte anunciada– se prolonga en ‘La buena muerte’, segunda parte casi homófona en su cabecera, dará paso a ‘Y del amor un día’, última sección que atempera con su aroma erótico el conjunto, y que cierra el círculo –como no podía ser de otro modo–, con el binomio Eros/ Tánatos que será, finalmente, el leitmotiv de un poemario que como Alberto en aquella lejana llamada de teléfono me confesó –y no se equivocaba– era el mejor de todos los que había escrito hasta la fecha.

Concedámosle, pues, al equívoco título de esta obra –‘La voz inerte’, que denuesta el prologuista– un peso relativo, pero relativamente certero en su absoluta clarividencia.

Llegados a este punto, –y ya para acabar– quiero precisar que la mano y el escorpión de la portada que emergen de ese collage de heteróclitas palabras escritas son solo el modesto reflejo iconográfico de esta constatación. Ahora, –siendo todo uno– llega a las manos de todos ustedes –potenciales lectores/ necesarios médiums– en la alentadora esperanza de que la palabra inerte –nunca estéril ni vacía– del poeta Alberto Ávila Morales cobre nueva voz en sus labios con la fuerza rediviva del intenso latido de sus corazones.

El envoltorio del libro ha pasado la irrefutable prueba del algodón y, en palabras del poeta, ha sabido plasmar su idea de forma impactante. Así pues, aquella alborozada voz inerte –al otro lado del aparato– ha conseguido, como la de la convincente sombra del padre de Hamlet, encontrar felizmente su asiento y su lugar. ¡Mi enhorabuena, don Alberto!