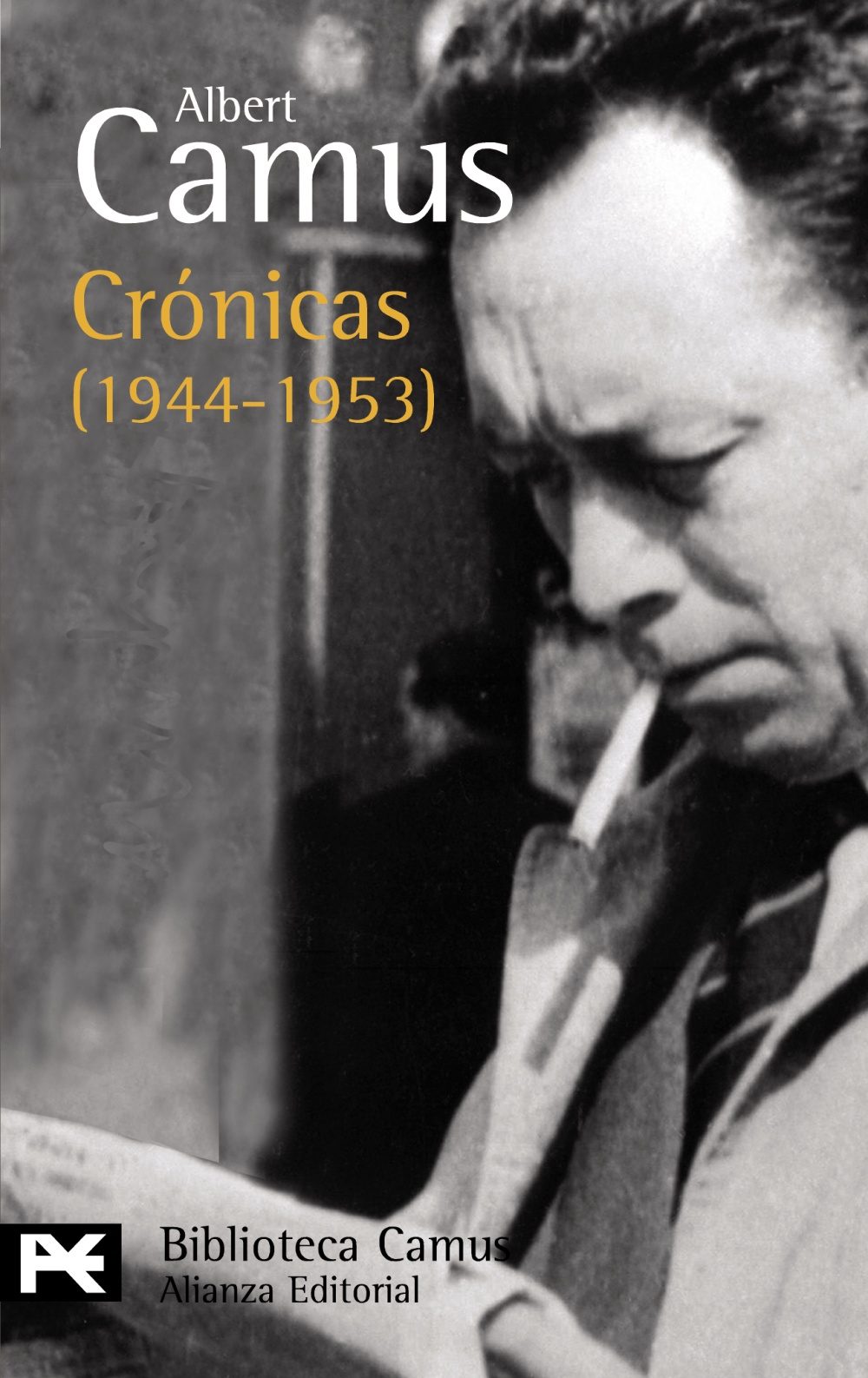

Algunas experiencias de su infancia le dejaron marcado por la desolación: Muere su padre el diecisiete de octubre de 1914, después de ser herido en la batalla del Marne. Su madre, Catherin Sintes, de procedencia española, era sorda, analfabeta y muda. Sin embargo, de ella dice Camus que «hay seres que justifican el mundo, que ayudan a vivir con su sola presencia». Era su abuela materna quien ejercía de cabeza de familia y, acuciada por la necesidad, pretendía que, una vez finalizada la primaria, diera por concluidos los estudios y se integrara en el mercado laboral.

Algunas experiencias de su infancia le dejaron marcado por la desolación: Muere su padre el diecisiete de octubre de 1914, después de ser herido en la batalla del Marne. Su madre, Catherin Sintes, de procedencia española, era sorda, analfabeta y muda. Sin embargo, de ella dice Camus que «hay seres que justifican el mundo, que ayudan a vivir con su sola presencia». Era su abuela materna quien ejercía de cabeza de familia y, acuciada por la necesidad, pretendía que, una vez finalizada la primaria, diera por concluidos los estudios y se integrara en el mercado laboral.

En la memoria de aquel niño queda aquel trozo de metralla que mató a su padre, que el gobierno tuvo la «cortesía» de mandar a la familia; también la imposible conversación con los silencios de su madre, la miseria de su infancia, y aquel maestro suyo, Louis Germain, su tutor, quien le preparó para su entrada en el Liceo y luego le abriera las puertas de la Universidad de Argel.

De todo lo anterior se desprende que Camus era un huérfano que tuvo que abrirse camino como un rebelde contra circunstancias contrarias. La suya fue una «generación de huérfanos», dice, de seres sin referencias, porque las guerras habían dejado en ruinas a las sociedades y a las almas.

Cuando muere en aquel accidente absurdo del cuatro de enero de 1960, en aquella carretera del pueblo de Sens, al sur de Paris, tenía cuarenta y seis años. En su bolsillo encuentran un manuscrito inconcluso de la novela «El primer hombre», publicada por su hija Catherin en 1994. Era toda una propuesta de adanismo de un pensamiento existencial en constante búsqueda de sí. Aquella era una generación que no podía encontrarse en sus antecesores. Se había producido una quiebra brutal en el curso de las generaciones. Habían aprendido por experiencia, tal y como dice en su artículo «los hijos de Caín», que «la amenaza mortal que se cierne sobre nuestra condición lo esteriliza todo. Sólo el grito hace vivir». Cuatro de sus libros son cuatro gritos que vocean la alienación y el desamparo del hombra, cuatro maneras éticas de vivir: «El extranjero», «El mito de Sísifo»; «La peste»; y «El hombre rebelde». De esos cuatro, hoy tomo «El extranjero», que es un extranjero de sí mismo, y «El hombre rebelde» que se alza contra esa situación alienante.

El extranjero es el prototipo del ser alienado, que vive estúpidamente en la instantaneidad, abducido por los sucesos encadenados. Su personaje central, Mersolt, en primera persona, sobrevive en un acontecer caótico y vertiginoso que, al mismo tiempo, aliena, hipnotiza y arrastra al ser humano, dejándole inerte y sin voluntad ante la fuerza circunstancial que lo succiona. En ese turbión, ese ser humano no puede ni quiere diferenciarse, va pegado, se queda en el instante, carece de energía para ponerse al margen, está voluntariamente alienado de sí mismo. Es un ser voluntariamente domesticado. No hay voluntad en él, sólo abulia, indiferencia ante lo que pasa y le sucede. Está carente de valores, y como tal se mueve por impulsos absurdos con sinergias de nulidad hacia una nadificación consentida. Sólo el torbellino del relato le arrastra.

El extranjero es el prototipo del ser alienado, que vive estúpidamente en la instantaneidad, abducido por los sucesos encadenados. Su personaje central, Mersolt, en primera persona, sobrevive en un acontecer caótico y vertiginoso que, al mismo tiempo, aliena, hipnotiza y arrastra al ser humano, dejándole inerte y sin voluntad ante la fuerza circunstancial que lo succiona. En ese turbión, ese ser humano no puede ni quiere diferenciarse, va pegado, se queda en el instante, carece de energía para ponerse al margen, está voluntariamente alienado de sí mismo. Es un ser voluntariamente domesticado. No hay voluntad en él, sólo abulia, indiferencia ante lo que pasa y le sucede. Está carente de valores, y como tal se mueve por impulsos absurdos con sinergias de nulidad hacia una nadificación consentida. Sólo el torbellino del relato le arrastra.

Valgan sólo dos ejemplos: Al principio, Mersolt asiste con desapego al entierro de su madre, que ha estado internada en un asilo, la cual, como intento inútil de vitalidad, ya al final de su vida, se ha echado un novio (otra muestra de vaciedad que pretende estimularse con sucedáneos). El segundo ejemplo lo tomaremos del final del relato, cuando asistimos a su propia ejecución absurda, por un crimen también absurdo, en un mundo que le resulta indiferente; un mundo construido por convencionalismos y tradiciones, donde no participa lo nuclear del ser, sumiso y auto-alienado, donde todo es insignificante y pueril.

En esta obra, desde el punto de vista estilístico y narrativo, se suceden los detalles sin conexión alguna; fragmentos de un relato roto que ya no aporta significado ni orientación; soliloquios sin conversación; pesados silencios viscosos; ámbitos de un delirio; largo ritmo espasmódico, e insensato flujo de sucesos.

En este flujo su ser se deja llevar, como si se tratara de un turbio río que le arrastra hacia un despeñadero, pero no le afecta en nada porque todo le da igual. Sólo los detalles insignificantes le interesan, como un pasatiempo. Mersolt es un náufrago consentido. Para él, la realidad envolvente carece de atractivo; no percibe en ella señales de alarma, y se queda absorto en las insignificancias. Así le sucede en la sala del velatorio donde yace el cadáver de su madre, el féretro, con sus tornillos brillantes y la madera pintada con nogalina. Los detalles le seducen; rechaza ver el cadáver, pero se fija en el rostro de la enfermera, que ocultaba un chancro; persigue los abejorros que «»bordoneaban contra el vidrio del techo»; y el cura que llega antes de la hora y le llama «hijo mío», mientras él se siente huérfano, y no le importa, como si su desidia pusiera freno a un sentimiento emergente, mientras se pregunta por qué tarda tanto en ponerse en marcha el sepelio; y el duelo acompañando al coche fúnebre, tres cuartos de hora bajo la pesantez del sol; y el coche acelerando, pero a su ritmo, porque si va despacio pueden coger una insolación, pero si van demasiado deprisa, transpiran demasiado, y en la iglesia pueden coger un catarro, y luego, un día después del entierro, se marcha al cine con Marie, a ver una película del cómico Fernandel, y luego hacen el amor aburridamente: «la besé pero mal», dice.

Si vamos al final, ya enunciado, vemos a un juez que quiere convertirlo ante el crucifijo como último recurso, y le dice aquello de «nunca vi un alma tan endurecida como la suya», y le pregunta, «con aire cansino», «si lamenta su acto» mientras él reflexiona y responde: «más que una auténtica pena, lo que sentía era cierto aburrimiento». Más tarde, cuando está en espera de la sentencia, concluye: «Nada tenía importancia… Qué importaban la muerte de los otros, el amor de una madre, qué me importaba su Dios… ¿Qué importaba si, acusado de un asesinato, lo ejecutaban por no haber llorado en el entierro de su madre? El perro Salamazo valía tanto como una mujer… ¿Qué importaba que Mari diese hoy su boca a un nuevo Mersolt?… las sirenas aullaron. Anunciaban salidas hacia un mundo que, para siempre, me era ahora indiferente…»

Si vamos al final, ya enunciado, vemos a un juez que quiere convertirlo ante el crucifijo como último recurso, y le dice aquello de «nunca vi un alma tan endurecida como la suya», y le pregunta, «con aire cansino», «si lamenta su acto» mientras él reflexiona y responde: «más que una auténtica pena, lo que sentía era cierto aburrimiento». Más tarde, cuando está en espera de la sentencia, concluye: «Nada tenía importancia… Qué importaban la muerte de los otros, el amor de una madre, qué me importaba su Dios… ¿Qué importaba si, acusado de un asesinato, lo ejecutaban por no haber llorado en el entierro de su madre? El perro Salamazo valía tanto como una mujer… ¿Qué importaba que Mari diese hoy su boca a un nuevo Mersolt?… las sirenas aullaron. Anunciaban salidas hacia un mundo que, para siempre, me era ahora indiferente…»

Sólo hay dos momentos cuando la cólera le brota, pero también de una manera absurda: El primero, cuando asesina a un árabe que no conoce, y le dispara cuatro tiros seguidos, ya en tierra, y lo justifica porque «hacía calor». El segundo, cuando agarra al sacerdote por el cuello de la sotana, «volcando en él todo el fondo del corazón, con estremecimientos de alegría y cólera». Era el último encuentro, cuando le espeta en su cara: «me queda poco tiempo. No quería perderlo con Dios». «Ninguna de las certidumbres que el religioso le ofrecía, valía un cabello de mujer», dice. Las certezas se habían caído, eran como pájaros muertos en sus manos. «Ni siquiera tenía la certeza de estar vivo porque vivía como un muerto». Era el año de su publicación 1937. La Segunda Guerra Mundial ya se ensayaba en los campos de España.

En 1951, Albert Camus publica su «Hombre rebelde», prototipo de sí mismo, y lo hace poniéndole pórtico con una cita de Hölderling en «La muerte de Empédocles»:

«Y abiertamente consagré mi corazón a la tierra grave y doliente, y con frecuencia, en la noche sagrada, le prometí que la amaría fielmente hasta la muerte, sin temor, con su pesada carga de fatalidad, y que no despreciaría ninguno de sus enigmas. Así me ligué a ella con un lazo mortal».

Hacía filosofía con todos los géneros literarios en el periódico Combat. Sufrió los ataques de una determinada izquierda que no podía aceptar las cosas que Kruschev iba revelando acerca de Stalin. Sartre, quien lo calificó de «filósofo para estudiantes de bachillerato». Como nos recuerda Bernard-Henri Lévi, fue también atacado con descalificaciones como la de «tener conocimientos de segunda mano» fruto de la «superficialidad de sus lecturas»; de ser un «lector pirata, a veces plagiario, que sobrevuela los textos, y saca de ellos las armas que necesita»… Todo un ensañamiento.

Hacía filosofía con todos los géneros literarios en el periódico Combat. Sufrió los ataques de una determinada izquierda que no podía aceptar las cosas que Kruschev iba revelando acerca de Stalin. Sartre, quien lo calificó de «filósofo para estudiantes de bachillerato». Como nos recuerda Bernard-Henri Lévi, fue también atacado con descalificaciones como la de «tener conocimientos de segunda mano» fruto de la «superficialidad de sus lecturas»; de ser un «lector pirata, a veces plagiario, que sobrevuela los textos, y saca de ellos las armas que necesita»… Todo un ensañamiento.

Albert Camus era para ellos aquel «golfillo de Argel, tan divertido, que al no poder traicionar su propia honestidad y ser un hombre de izquierdas, tenía en su voz ecos de Nietzsche: «Son mis enemigos quienes quieren derribar y no se crean a sí mismos», y por ello «fustiga los gozadores de hocico de cerdo»; y hace suya la voz de Rimbaud que canta «el lindo crimen que pía en el lodo de la calle»; y tiene resonancias de Scheler cuando éste define el resentimiento como «auto-intoxicación», y prosigue diciendo: «El hombre rebelde es el hombre situado antes o después de lo sagrado, y dedicado a reivindicar un orden humano en el cual todas las respuestas sean humanas, es decir, razonablemente formuladas… La historia actual, con sus contiendas, nos obliga a decir que la rebelión es una de las dimensiones esenciales del hombre… El mal que experimenta un solo hombre se convierte en peste colectiva… donde el hombre se alza contra su situación». La suya es una especie de metafísica de la realidad que lidia contra el dolor humano (lean el «La peste el episodio de la muerte agónica de un niño, víctima de la peste, y las posiciones enfrentadas del sacerdote Paneloux y el Dr. Rieux).

El alarido de ese niño al morir, encogido sobre sí mismo, es el grito de la humanidad toda; es el lugar de la batalla, común a todos: creyentes, agnósticos y ateos. Es el el combate contra la inhumanidad donde todos tiene su punto de encuentro.

Albert Camus gritó, de una manera apasionada. El suyo fue el grito de un humanismo militante, de una rebelión vigilante, de una metafísica de la solidaridad contra una trama metafísica de intereses que actúa sin ética en la estructura física del sistema, y mata en el hombre la capacidad de interpretación de la realidad y la solidaridad. En esta síntesis se resumen las 264 páginas de «El hombre rebelde».

Ya en su final dice aquello de: «Todo sufrimiento implica una injusticia… La verdadera generosidad con el porvenir consiste en dar todo al presente. La rebelión es el movimiento mismo de la vida y no se puede negarla sin renunciar a vivir. Cada vez que resuena su grito más puro, hace que se levante un ser puesto ahí para todos. Es, por tanto, amor y fecundidad, o no es nada».

Suena el grito ético y rebelde de Camus a lo largo de estos cuatro libros que, si no han leído recomiendo que los lean: Hoy hemos apenas sugerido dos de ellos: El Extranjero y «El hombre rebelde». Si en «El extranjero» es el grito del autor contra su personaje, mostrando en él la deriva equivocada del hombre en su mundo de 1937; «El hombre rebelde» abraza los dos extremos del mismo diapasón: el de la persona y el de la metafísica solidaria en que se vuelca.

«Mi obra aún no ha empezado», dijo Camus a una periodista poco antes de morir en aquel accidente, que algunos dicen provocado. Su obra viene a ser como aquel gemido del niño de La Peste en medio de la desolación; un grito de humanismo clarividente po4 ver si los hombres se despiertan. Es el suyo un grito que se remanga para ponerse a trabajar. Su obra no ha terminado todavía.