Uno de los muchos vicios que caracterizan a quienes escribimos, aunque no sea quizás el más censurable, es el de sucumbir una y otra vez a la tentación de hurgar entre papeles viejos, libros de lance y volúmenes desperdigados. Son los apetecibles restos del naufragio de viejas bibliotecas, formadas con la paciencia infinita y el interés particular e irrepetible de antiguos lectores, deshechas ya sea poco a poco, por la resaca apacible del transcurso de los tiempos, o de repente, por la fuerza irresistible de ese huracán que es la repentina llegada de la ruina económica, el abandono familiar y la desidia proverbial de nuestras instituciones,

Uno de los muchos vicios que caracterizan a quienes escribimos, aunque no sea quizás el más censurable, es el de sucumbir una y otra vez a la tentación de hurgar entre papeles viejos, libros de lance y volúmenes desperdigados. Son los apetecibles restos del naufragio de viejas bibliotecas, formadas con la paciencia infinita y el interés particular e irrepetible de antiguos lectores, deshechas ya sea poco a poco, por la resaca apacible del transcurso de los tiempos, o de repente, por la fuerza irresistible de ese huracán que es la repentina llegada de la ruina económica, el abandono familiar y la desidia proverbial de nuestras instituciones,

Mucho se ha dicho sobre aquello que caracteriza la lectura, actividad que va más allá de la simple reproducción de lo que en un texto se encuentra. El lector, cada uno de una manera única e irrepetible, descubre lo que esconde el libro, sin que ese acto milagroso pueda volver a reproducirse nunca más, ya que, como las aguas en movimiento del río, nuestras experiencias vitales y lecturas previas, nos impiden que podamos zambullirnos una segunda vez, y de idéntica manera, en las mismas páginas.

Esperemos que, si todo va bien, dentro de muy poco tiempo podamos disfrutar de la magnífica biblioteca que tan generosamente Alberto Manguel ha cedido a Lisboa, para instalarse en el palacete de la Rua das Janelas Verdes. Qué duda cabe que ese nuevo espacio será un lugar privilegiado donde reflexionar sobre el proceso de la lectura y sobre sus características, siguiendo los acertados pasos de Manguel, quien ya recordara con todo acierto que conviene siempre desconfiar de la aparente claridad de los textos, de manera que otros significados, quizás ocultos, quizás evidentes, no escapen al lector distraído.

También señala Alberto Manguel que una de las principales etapas en la evolución de la lectura es precisamente la que la libera de sus amarras, escapando de esa jaula triste formada por los barrotes del encierro escolástico, que imponía la lectura en voz alta, para alcanzar las altas ramas de la libertad completa y única de cada lector, abstraído en las alturas de esa lectura silenciosa capaz de eliminar las críticas y censuras del resto del mundo.

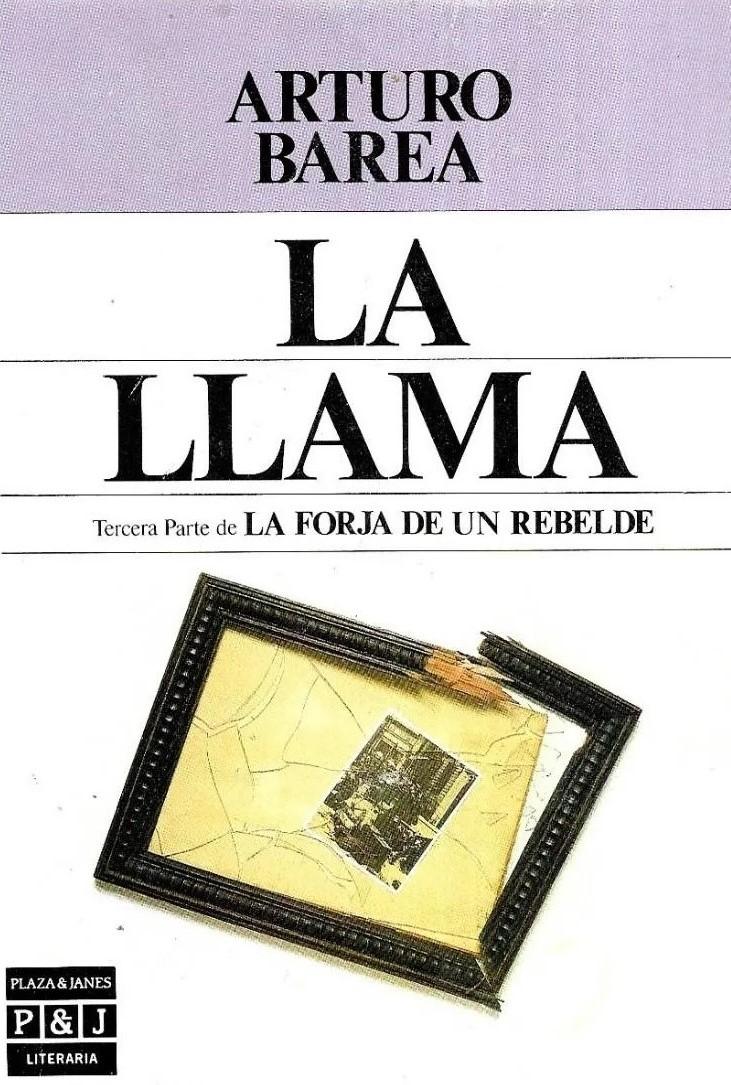

Cuando el lector se adentra en ese viejo volumen, algo decrépito y polvoriento, recién rescatado del laberinto de los libreros de viejo, sin otro hilo de Ariadna que la curiosidad ante un autor desconocido, o la que despierta una portada melancólica, retoma de alguna manera una lectura interrumpida por los que le precedieron. Como si se tratara de aquellas piedras miliares de las antiguas calzadas, que indicaban las distancias del camino, se nos ofrecen infinidad de señales que nos guían a través de esa amalgama irrepetible que es nuestro particular e irrepetible texto. Es una mezcla que se compone, en proporciones muy variables, por lo que el autor dejó escrito y por las experiencias vitales tanto nuestras como de otros lectores que nos precedieron.

Quizás las guardas conserven una etiqueta con el nombre de ese encuadernador que con su buen hacer, consiguió que, al cabo de los años, el volumen no perdiese ningún cuadernillo. Tal vez alguno de los propietarios anteriores plasmó su exlibris en una de las páginas de respeto, de tal manera que ahora conozcamos su nombre y sus blasones. Nos imaginaremos así, con mayor acierto, cómo serían esas manos que, tal vez en un día soleado en la tranquilidad de un parque recoleto, o sobre la caoba desgastada del mostrador de una antigua tienda, sostuvieron ese libro que ahora nos entretiene.

Quién sabe si el texto no estará subrayado con detenimiento, incluso con alguna que otra llamada de atención, recurriendo al lapicero azul ante una frase especialmente acertada, o al de color rojo, frente a una sentencia en exceso provocativa. Las esquinas dobladas cuando llega el dulce sueño o el aburrimiento repentino, delatan ese punto exacto donde se interrumpieron otras lecturas previas. En otras ocasiones, los que nos precedieron fueron más cuidadosos y dejaron marcado el punto de sus lecturas con la entrada de un cine o de un teatro hace mucho tiempo desaparecidos. No es tampoco raro encontrar una tarjeta de visita, una lista de la compra o la cuenta de una casa de comidas. Otras veces, mucho más escasas, aparece en tono sepia, con los rasgos difuminados y algo tristes, una fotografía de alguien que pudo ser cercano al lector. Ese rostro acompaña ya para siempre, sin haberlo sospechado nunca, un poema inconcluso, lleno de tachones, que quizás hubiese sido la respuesta que el antiguo lector estuvo a punto de enviar a quien le había remitido su fotografía.

Entreletras comparte la publicación de este artículo con el Diario de Noticias de Lisboa